補陀洛山寺① 熊野三所大神社

この記事では、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」を構成する熊野三山の一角の古寺、補陀洛山寺(ふだらくさんじ)のご本尊・補陀落渡海船・ご利益・アクセスについて知ることができます。

補陀洛山寺に隣接する熊野三所大神社の概観・ご利益・アクセスについてもあわせて解説しています。

目次

概観

小舟に乗り、死を覚悟の上で南の海上にあるとされる千手観音菩薩(せんじゅかんのんぼさつ)の浄土である「補陀落浄土(ふだらくじょうど)」を目指した渡海僧を送り出した寺院として発展した補陀洛山寺は、仁徳天皇(にんとくてんのう)の治世に開山されたと伝わる古刹で、白砂の浜の向こうに広がる太平洋に面して建てられた天台宗の寺院です。

熊野三山を構成する三社二寺の一寺で熊野灘に面しており、古くはインドから熊野地方に漂着した裸形上人(らぎょうしょうにん)によって、那智山の青岸渡寺(せいがんとじ)とともに開山されたという伝説があります。

「補陀洛(ふだらく)」とは、サンスクリット語のポータラカの音写を漢字にしたもので観音菩薩が降臨する霊場、すなわち観音浄土を意味しています。

観音浄土では、観音菩薩が全ての者の願いを聞き入れ救いの手を差し伸べるとされており、そこに到達すれば観音の慈悲にあずかって成仏できると信じられていました。

那智の滝を下って約6kmの海岸近くに位置しています。

熊野那智大社や青岸渡寺からはすこしはなれたところにあるよ

補陀洛山寺は、南海の彼方にあると人々に信じられていた観音浄土を生きながらに目指す「補陀落渡海(ふだらくとかい)」の出発地だったことでも知られています。

国内で行われた補陀落渡海の半数近くがこの寺で行われたことから、「補陀洛山寺」と呼ばれるようになりました。

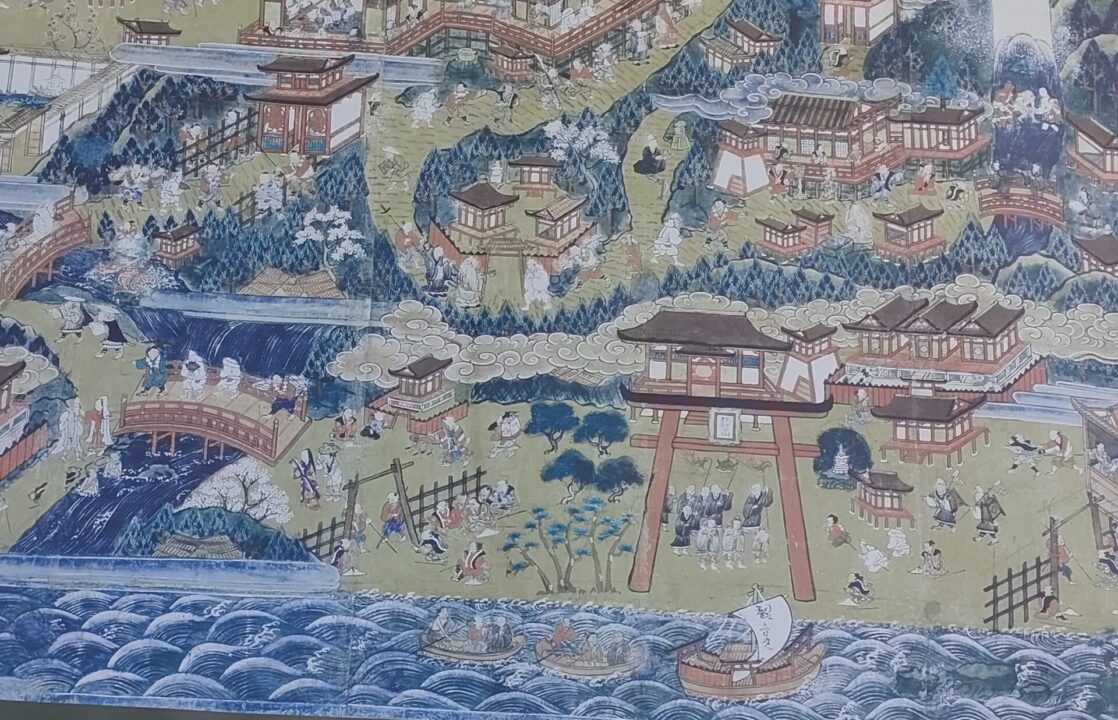

那智の浜の宮から補陀洛山寺の僧が補陀落浄土を目指して船出する様子は、熊野参詣曼荼羅(くまのさんけいまんだら)にも描かれており、 神仏習合に基づく熊野の信仰の一つの側面を表しているといえるでしょう。

補陀洛山寺は、その名前にもあるように補陀落浄土に対する信仰の根本道場です。

この寺は観音菩薩の浄土である南方の補陀落浄土に遠く面していると伝えられており、古くに千手観音菩薩(せんじゅかんのんぼさつ)が祀られるようになりました。

その後、観音菩薩の補陀落浄土に往生しようとと願う僧たちが、那智の海岸から補陀落船に乗って海に出るようになった次第です。

補陀落浄土を目指して渡海したという補陀落上人や補陀落渡海船の存在と歴史は、 那智山と周辺の信仰のあり方、すなわち中世において修験道と混合した熊野三山の神仏習合の世界の厳しい修行の一側面を表しています。

日本では、古来から海の向こうに祖霊の留まる楽土があるとする常世信仰(とこよしんこう)がありました。

太平洋の熊野灘(くまのなだ)を望む那智の海岸部には、熊野三山の信仰が成立する以前からこのような常世信仰が根をおろしていました。

そうした信仰の土壌の上に、神仏習合の進行と熊野三山の成立にともなって仏教の観音浄土に対する信仰が習合したものが補陀洛山寺で発展した補陀落信仰です。

平安時代後期に浄土教が盛んになったのにともない、那智山は「補陀落山の東門」と称されるようになりました。

こうして、那智の海の向こうのかつて常世の楽土があるとされたところに観音菩薩の補陀落浄土があるとする信仰が生まれ、その後中世を通して発展してきたのです。

ご本尊

熊野地方に仏教が広まっていくとともに、那智の地は千手観音菩薩の主宰する補陀落浄土(ふだらくじょうど)と重ねられるようになりました。

『華厳経(けごんきょう)』には、南方の海上に山があり、そこが観音菩薩の住まう補陀落浄土であると説かれています。

補陀落浄土は千手観音菩薩が仏教経典を解く舞台とされており、阿弥陀如来の主宰する西方の極楽浄土に劣らない信仰を集めてきました。

千手観音菩薩とは、千の慈悲の手と千の知恵の目をもって人々を救う観音菩薩です。

ご利益としては、あらゆる病や人の犯した悪業を取り除き財産や長寿をさずけるとされています。

この像は十一面観音菩薩の造形が入っているようにもみえるね

補陀落信仰の根拠地として栄えた那智山青岸渡寺別院である補陀洛山寺においても、木造の千手観音菩薩像が安置され、ご本尊として崇敬を受けています。

この像は平安時代に制作された170cmほどの像で現在では秘仏とされており、国の重要文化財としての指定を受けています。

普段は人前にその姿を見せることはありませんが、1月27日・5月17日・7月10日に行われる法要の間、一般に公開されます。

また、熊野三山にまつわる催しなどに際しても公開されることがあります。

この像には顔が複数あることから、密教の影響を強く受けた造形であることが分かります。

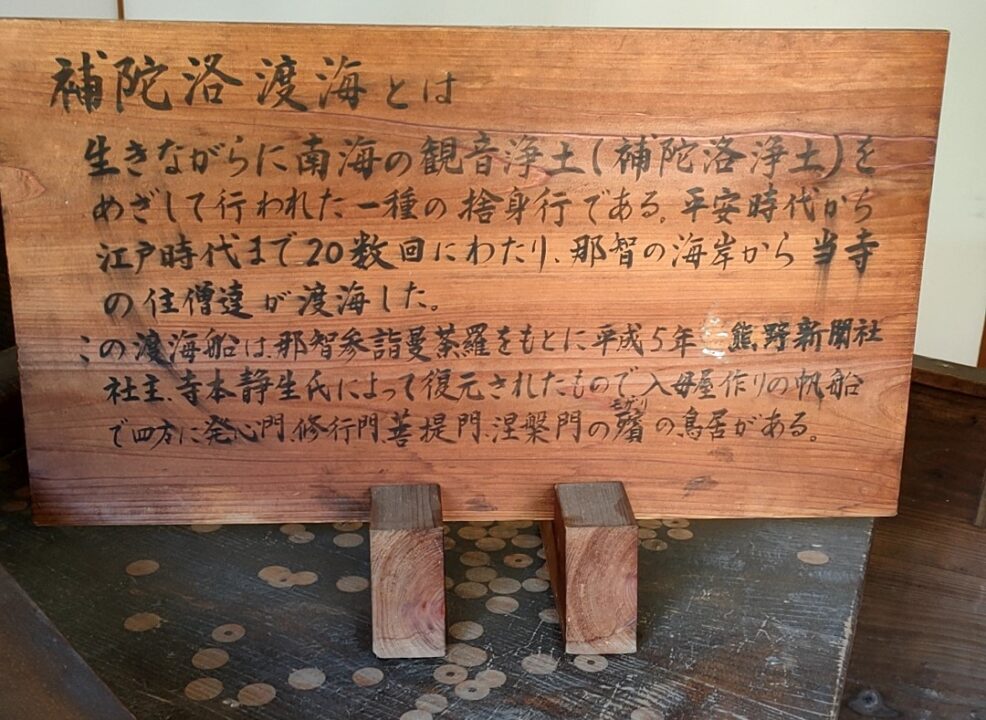

補陀落渡海船

補陀落山寺の境内には、絵図や文献などをもとに1993年に復元された補陀落渡海船が展示されています。

全長は6mほどで、補陀落山寺の住職が入る小さな船室は49本の板で作られた鮮やかな朱塗の柵で囲まれ、四方には死出の四門を表す発心門(ほっしんもん)・修行門(しゅぎょうもん)・菩薩門(ぼさつもん)・涅槃門(ねはんもん)の4つの鳥居(とりい)が建てられています。

このような神道の要素を取り入れた船の形は、熊野三山における神仏習合的な信仰の実態を反映しているものと考えられます。

補陀落渡海船の構造の中で注目すべき特徴は、密閉された船室でしょう。

窓も扉もない船室は、住職が中に入ったのち外側から釘でふさがれました。

船室にはわずかな食糧と水・灯りの燃料が入れられ、住職が死の直前まで観音菩薩に祈り続けられるようになっていたといわれています。

その実態は捨身行だったみたいだね

ご利益

- 千手観音菩薩…延命長寿・病気平癒・夫婦円満・恋愛成就・開運招福・子宝・極楽往生

アクセス

〒649-5314 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町浜ノ宮348

駐車場

補陀落山寺の前に駐車場があり、利用することができます。

参拝時間

午前8時半~午後4時

公式サイト https://seigantoji.or.jp/fudarakusanji/

熊野三所大神社(熊野三所権現)

補陀洛山寺の隣には、熊野三所大神社(くまのさんしょおおみわやしろ)があります。

この神社は熊野那智大社の末社で、もともと補陀洛山寺と一体のものとして人々の崇敬を受けてきた由緒ある神社です。

保管されている3体の御神像は、国の重要文化財に指定されています。

19世紀後期には、明治新政府の神仏分離令(しんぶつぶんりれい)によって分離されることになりました。

本地仏を千手観音菩薩とする熊野三所権現を祀っており、熊野三山における神仏習合の名残を見ることができます。

神仏分離令以前は、浜の宮王子と呼ばれており、熊野古道を構成する中辺路・大辺路の分岐点でもありました。

『平家物語』には平維盛(たいらのこれもり)がここから入水したと記されており、補陀落浄土(観音菩薩の主宰する浄土)に渡海する場所であると古くから考えられていました。

裏手の道の先には、入水自殺をしたと伝えられる二位の尼(平清盛の妻)と平維盛の墓が設けられています。

神社の本殿には、熊野三所権現がお祀りされています。

熊野三所権現とは、熊野那智大社の熊野夫須美大神(くまのふすみのおおかみ)、熊野速玉大社の 熊野速玉大神(くまのはやたまのおおかみ)、熊野本宮大社の家津美御子大神(けつみみこのおおかみ)のことでそれぞれを合祀しているのです。

また、本殿の両側には、二社の摂社が建てられています。

権現とは、神仏習合のもとでの神様の尊称だよ

神社の周りの森は「渚の森」と呼ばれており、その静寂な風景について平安時代の貴族の日記などの熊野詣にまつわる記録の中で讃嘆されています。

境内には今でも古木が立ち並び、当時の森の風景を想像することができるでしょう。

ご利益(熊野三所大神社)

- 家津美御子大神(けつみみこのおおかみ)…身体健全・病気平癒・技芸上達・必勝

- 熊野速玉大神(くまのはやたまのおおかみ)…夫婦円満・縁結び・商売繁盛・家内安全・厄除け・無病息災・殖産振興

- 熊野夫須美大神(くまのふすみのおおかみ)…子宝・恋愛成就・夫婦和合

- 千手観音菩薩(せんじゅかんのんぼさつ)…延命長寿・病気平癒・夫婦円満・恋愛成就・開運招福・子宝・極楽往生

アクセス(熊野三所大神社)

〒649-5314 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町浜ノ宮350

参拝時間(熊野三所大神社)

午前8時半~午後4時

公式サイト(熊野三所大神社)https://wakayama-jinjacho.or.jp/jdb/sys/user/GetWjtTbl.php?JinjyaNo=8010