補陀落山寺② 補陀落渡海

この記事では、「紀伊山地の霊場と参詣道」を構成する熊野三山の一角の古寺、補陀洛山寺でかつて行われてきた捨身行、補陀落渡海(ふだらくとかい)の背景と実態、具体的な渡海僧の事例について知ることができます。

補陀落渡海の背景

熊野地方の浜には、慈悲の仏である千手観音菩薩(せんじゅかんのんぼさつ)の主宰する南方の浄土「補陀落浄土(ふだらくじょうど)」に通じるという海上浄土信仰が古来から存在し、とりわけ那智の浜は、その船出の場所として知られていました。

この千手観音菩薩の補陀落浄土での往生を願い、南方への船出をするのが補陀落渡海です。

那智の補陀洛山寺(ふだらくさんじ)では、主に僧たちによってこの行が行われてきました。

修験者による行の実践もあったものと伝わっています。

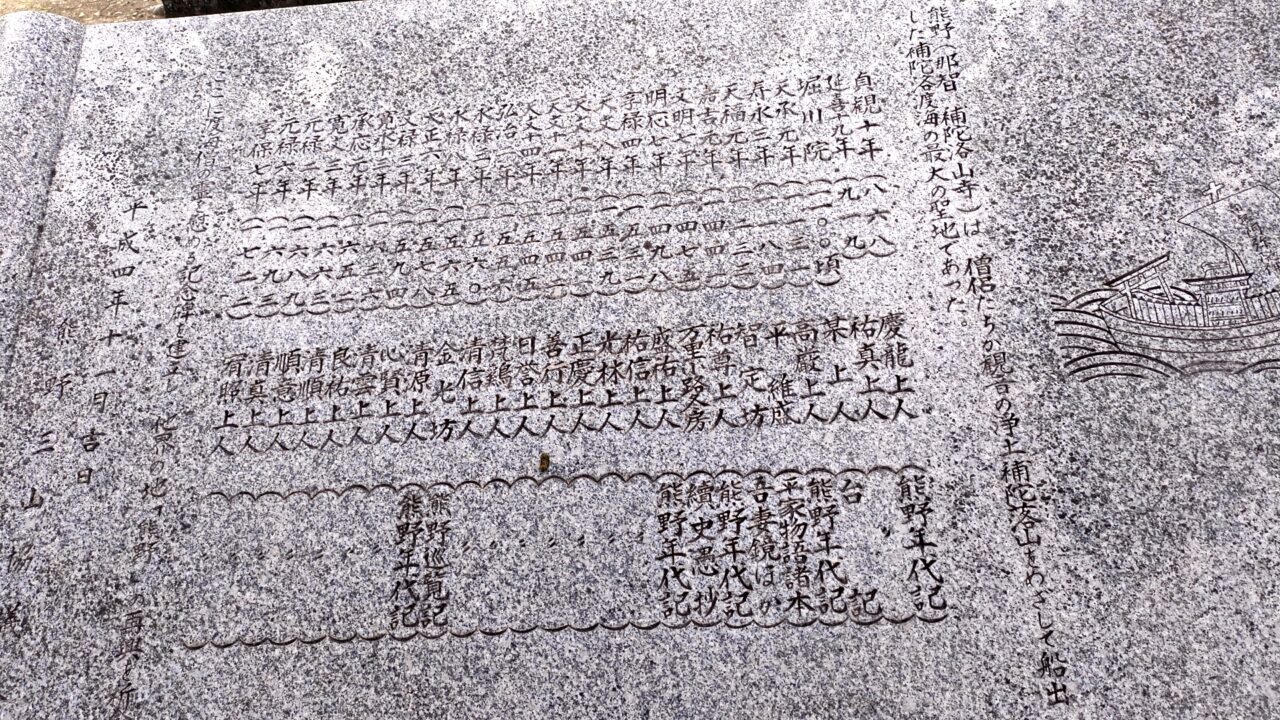

補陀洛山寺の中庭には石碑があり、868年から1722年までの間に行われた補陀落渡海を実践した上人たちの名が列記されています。

いろいろな文献に記録されているんだね

補陀落渡海の実践の背景には、補陀洛山寺の背景にそびえる那智山が太平洋に近接した地域であるという地理的な特性と、浜野宮王子社(今の熊野三所大神社)の本地仏である千手観音菩薩が主宰するという補陀落浄土が那智山の海の向こうにあると考えられていたことなどがあります。

補陀落渡海は、入水往生ではなく生きたままの成仏を目指したものであるとされてはいますが、実際には捨身行であったといえるでしょう。

渡海僧は自らの浄土往生のみを目標とするのではなく、自己犠牲の上に人々をその罪やけがれ・苦しみから救おうとして太平洋へと旅だったものと考えられます。

人々は僧の捨身行としての補陀落渡海に布施をし、海の向こうの千手観音菩薩と縁を結ぶことを信じて来世の安楽を願ったのです。

この代受苦としての補陀落渡海の実践のあり方からは、修験道の強い影響を見て取ることができます。

修験道においては、このような捨身行は滅罪行といわれます。

けがれを持つ自己の肉体を捨ててその罪をあがない、それと同時に成仏した自己の精神が人々を永遠に救済する、すなわち人々の罪をもあがなうための実践としての捨身行が修験道では重視されました。

こうした捨身行の実践として補陀落渡海を捉えることも可能だね

補陀落渡海の実践の背景には、修験道の影響の他にも、熊野地方が太平洋に面している地域であるということから古来より水葬が行なわれており、祖先の霊が海の向こうに集まって子孫を見守るという常世(とこよ)に対する信仰があったことや熊野から太平洋を渡って常世の国に赴いた神々がいたという神話の伝承が影響しているものと思われます。

補陀洛山寺のとなりには熊野三所大神社があるよ

神仏習合の影響のもと、神道や修験道と交じり合う形で熊野地方に仏教信仰が広まったことで、この地域の人々にとって来世の象徴であった「常世」が「補陀落」に変化したものと考えられます。

当初、臨終以前に補陀洛山寺の僧が補陀落渡海を実践していたのですが、やがて渡海を希望する僧がいなくなるにおよび、亡くなった僧侶を生きている体裁にして遺体を補陀落船にのせ、補陀落浄土の往生のために水葬するようになったと記録されています。

補陀落渡海の実践にまつわる思想的な背景については、依然として未解明な部分が少なくありませんが、古来より続く常世信仰と水葬儀礼を背景にしつつ、観音信仰が修験道や神仏習合の影響を受けて行われるようになったものであろうと考えることができます。

補陀落渡海の実態

補陀落信仰に基づき、千手観音菩薩(せんじゅかんのんぼさつ)の主宰する補陀落浄土(ふだらくじょうど)への旅を実践する宗教行為を「補陀落渡海」といいます。

その実態は、補陀落浄土を目指し、小舟で太平洋に出発する一種の捨身供養(しゃしんくよう)というべきものでした。

那智には平安中期から補陀落信仰が伝えられており、那智の補陀洛山寺では江戸時代に禁止されるまで住職らによる補陀落渡海の実践が行われてきました。

渡海船は、屋根の四方に鳥居(とりい)を巡らせた神仏習合を表現するかのような帆立船です。

渡海の多くは11月、北風が吹く日を選び夕刻に行われたと記録されています。

渡海の前には30日分の水・食料と油が船室に積みこまれ、渡海僧は熊野権現を本尊とする秘密の修法を経て船室に入った後、外から扉を釘で封印されて那智の浜から伴船に引かれて大海へと船出しました。

一旦船室に入ると、もはや脱出できない構造となっていたといわれています。

那智湾の出口にある帆立島・鋼切島のあたりまで曳航されたあと曳航船の白綱が切られ、僧をのせた渡海船は沖に流されていきました。

渡海船はいずれ沈み、渡海僧が生きながら水葬の形を取って捨身行を実践しました。

ほとんどの渡海僧が捨身行を全うすることになりましたが、中には黒潮に流された先で岸に辿り着いた渡海僧もいて現地で熊野信仰を広めたという言い伝えが残っています。

このことは、全国に広まった熊野神社が海の近くに多いことに関係しているものと考えられています。

補陀落渡海を実践した渡海僧のほとんどが補陀洛山寺の住職でした。

生きながらにして補陀落浄土を目指す形での補陀落渡海の実践は江戸時代には廃止され、のちに補陀洛山寺の住職の死後、那智の浜から遺体を渡海船にのせて水葬するのをもって補陀落渡海と呼ばれるようになったのです。

金光坊(こんこうぼう)の補陀落渡海

16世紀の後半、金光坊という名前の僧が補陀落渡海に出たものの途中で命が惜しくなり、途中でなんとか渡海船の船室を破壊し船から脱出して那智湾付近の島に上陸しましたが、すぐに補陀落渡海の関係者に捕えられ無理矢理に海に沈葬させられるという事件が起こりました。

のちに金光坊が上陸したという島は、「金光坊島(こんこぶじま)」とよばれるようになりました。

また、那智湾周辺の海に生息する「ヨロリ」という魚は金光坊の生まれ変わりであるという伝説が伝わっています。

この金光坊にまつわる事件以降、生きながらの補陀落渡海は禁止されたと伝えられています。

公式サイト https://seigantoji.or.jp/fudarakusanji/