花の窟神社

この記事では、三重県熊野市にある日本最古の神社、花の窟神社(はなのいわやじんじゃ)の概観・境内と周辺の様子・産田神社・丸石神(玉石)信仰・御縄掛け神事・ご利益・アクセスについて知ることができます。

概観

花の窟神社は『日本書紀』及び『古事記』に記されている日本最古の神社といわれており、『日本書紀』のイザナギノミコト・イザナミノミコトの「神生み」の舞台とされていることから、日本神話のルーツであるといえます。

境内には社殿はなく、熊野本宮大社の母宮とされる花の窟が鎮座しています。

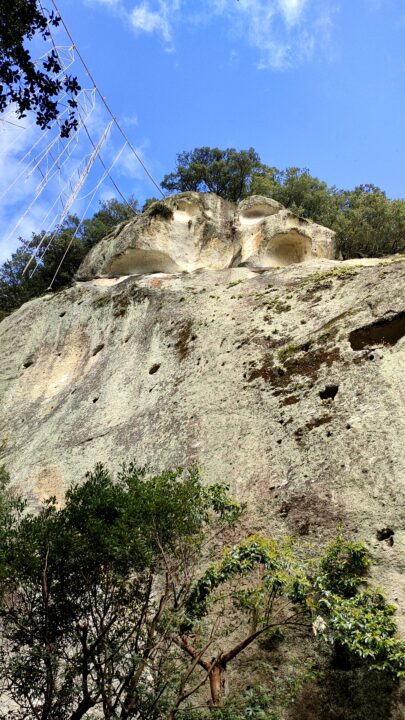

この花の窟は熊野灘(くまのなだ)のはるか沖からでも見える高さ45mもの巨岩で、そのものが御神体となっています。

『日本書記』によると、皇室の祖先とされる女神、天照大御神(あまてらすおおみかみ)の母神であるイザナミノミコトは火神のカグツチノミコトを生んだとき産道に火傷を負って亡くなり、この地に葬られたといいます。

イザナミノミコトの魂を祀るため、土地の人々は花が咲く季節に花を飾りのぼりや旗を立て、笛太鼓を鳴らし、歌い踊って祭りを行ってきました。

このことから花の窟という名前が付いたのです。

熊野三山の中心である熊野本宮大社においても、花の窟神社におけるのと同様に今も花を飾って祭りが始まります。

祭りに共通性があるんだね

このことからもわかるように「花の窟」は熊野三山の根源とも考えることができ、日本の古代信仰において重要な意味をもった場所であるといえます。

神代の昔より花を供えて祭るので花の窟とよびます。

窟の頂上からかけ渡されているお綱は神と人とをつなぎ、神の恵みを授けてくれるお綱であると信じられています。

花の窟の巨岩は、神々の母であるイザナミノミコトが亡くなった後に葬られた御陵(お墓)そのものと伝えられています。

正面にある3mほどの穴が、イザナミノミコトのお墓であるといわれています。

平成16年7月には、三重・和歌山・奈良の三県にまたがる熊野古道などを含む「紀伊山地の霊場と参詣道」の一部として世界遺産(文化遺産)に登録されました。

古来からの聖地として、今もかわることなく全国から多くの信仰心のあつい参詣者を集めています。

境内と周辺の様子

花の窟神社には社殿はなく、高さ約45mの巨岩そのものをご神体としています。

主祭神はイザナミノミコトですが、同時に自然に対する太古からの信仰の痕跡をも残しています。

イザナミノミコトの墓である花の窟と向かい合うように、その子カグツチノミコトの墓があります。

王子の窟(おうじのいわや)

カグツチノミコトの神霊を祀る高さ12mほどの岩です。

花の窟の巨岩の前にあり、カグツチノミコトがイザナミノミコトの子であることから王子の窟と呼ばれています。

徳川宗直寄贈の碑

花の窟神社の鳥居の向かい側左手にある「花の岩屋」と刻まれた碑は、1723年に第6代紀州藩主の徳川宗直から贈られたものです。

この碑の石には、和歌山県の紀の川で取れた緑色片岩という貴重な自然石が使われています。

花の窟から北上すると、熊野灘に向かって咆哮する獅子の形をした獅子岩、坂上田村麻呂による鬼退治伝説が残る絶景、鬼が城などの「紀伊山地の霊場と参詣道」を構成する絶景が点在しています。

花の窟神社から西の方角には、獅子岩を狛犬(こまいぬ)とする大馬神社も位置しています。

産田神社

花の窟神社から西南に向かうと、死後、黄泉の国に赴いたイザナミノミコトのあとを追ってきたイザナギノミコトが死者となった妻イザナミノミコトの姿を見てしまったため、イザナミノミコトから追いかけられこの世へと逃げ帰って永別した黄泉の国への入り口と伝えられる産田神社があります。

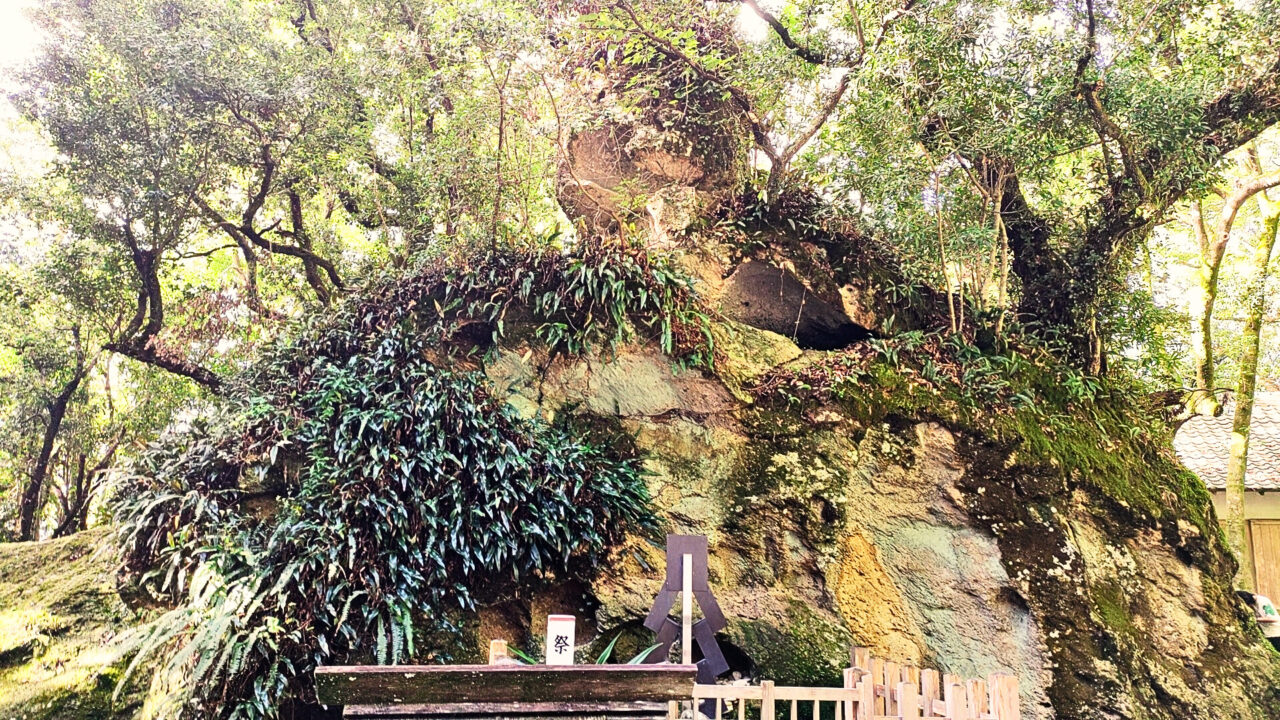

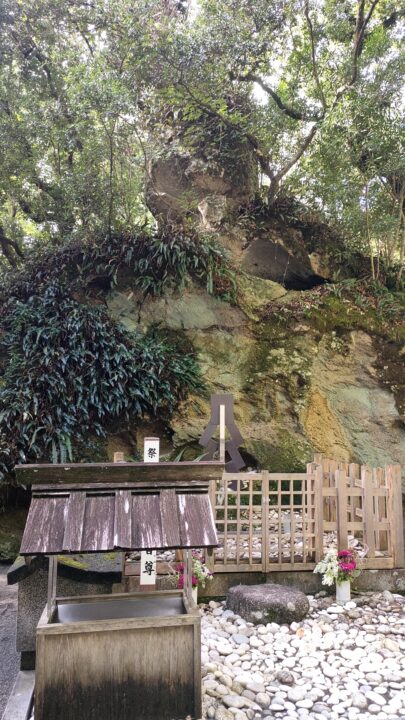

ここにも花の窟神社と同様大きな磐座(いわくら)があり、花の窟とともに熊野の自然に対する信仰、とりわけ磐座信仰のあり方を今に伝えています。

ご祭神

花の窟神社では、先述のとおり、神々の母といわれるイザナミノミコトとその子である火の神カグツチノミコトが祀られています。

「火の神カグツチノミコトを生んで焼かれて亡くなったイザナミノミコトを、紀伊国の熊野の有馬村に葬りまつる」という『日本書紀』の記述が花の窟神社の由緒となっています。

さらに『日本書紀』には火の神カグツチノミコトを生んでなくなったイザナミノミコトを紀伊国の熊野、有馬村に葬り、花を飾り歌と踊りで祀るという記述があります。

現在でも毎年2月と10月に花の窟の巨岩から近くの松にしめ縄をかけ、神官や氏子が花を供える習俗が続いています。

イザナミノミコトが死後、熊野の有馬村に葬られたことにまつわり、この周辺の地域では熊野を象徴するカラスは死者の霊と結び付けられた不吉な鳥とされ、亡者の霊は烏の道案内をうけて枕飯の炊かれる間に熊野の山々に詣でてくるという民俗を生みました。

一方、熊野三山ではカラスは八咫烏として神聖視されているね

花の窟の巨岩の下層からは、白い石を敷き詰めた遺構が確認されています。

この遺構は聖域を示すもので『日本書紀』の成立以前から、この巨岩を神の憑代(よりしろ)とする原始的な祭祀が太古より行われていたことが分かります。

さらに花の窟神社が位置している場所は太平洋に面していることから、もともと古代の海岸の住民たちの死者を葬る原始的な葬所であったとも考えられます。

花の窟の頂上付近には古代の山岳修行者が海洋を遥拝する修業場があり、そこは聖地とみなされて修験道的な信仰があったことを物語っています。

これらの様子から、花の窟神社は太古から葬所としての性格と自然神に対する信仰の拠点としての性質を持っており、『日本書紀』の成立以後、イザナミノミコトの葬所、日本神話の神々に対する信仰の拠点へと変化あるいは習合していったものと推測できます。

自然神に対する信仰から神話の神々に対する信仰への変化・習合だね

丸石神(玉石)信仰

古来より形のよい丸石には聖なる神霊が宿るとされています。

自然崇拝の原点としての素朴な丸石神信仰は、日本各地にその姿を多く見ることができます。

花の窟神社の丸石は南紀熊野地方では最も大きいもので、人々の悩みや病を癒す御利益があるとされています。

御縄掛け神事

毎年2月2日と10月2日に行われる花の窟神社例大祭の御縄掛け神事(御綱渡し)は、神々に舞を奉納し、季節の花々や扇子等を結びつけた日本一長いといわれている約170mの大縄を巨巌の御神体と境内南隅の松の御神木に直接渡すものです。

これは「その土地の人々はこの神の御霊を祭るのに花の季節には花をもって、また鼓・笛・旗を用いて歌い舞って祭った」という『日本書紀』の記述に基づくもので、太古の昔から行われている行事です。

ご利益

- イザナミノミコト…子宝・縁結び・恋愛成就・夫婦和合・安産

- カグツチノミコト…火難除け、厄除け、浄化

アクセス

〒519-4325 三重県熊野市有馬町130

駐車場

花の窟神社前には道の駅があり、駐車場を利用することができます。

参拝時間

午前9時~午後16時

公式サイト https://hananoiwaya.com/hananoiwaya/iwaya_index.html