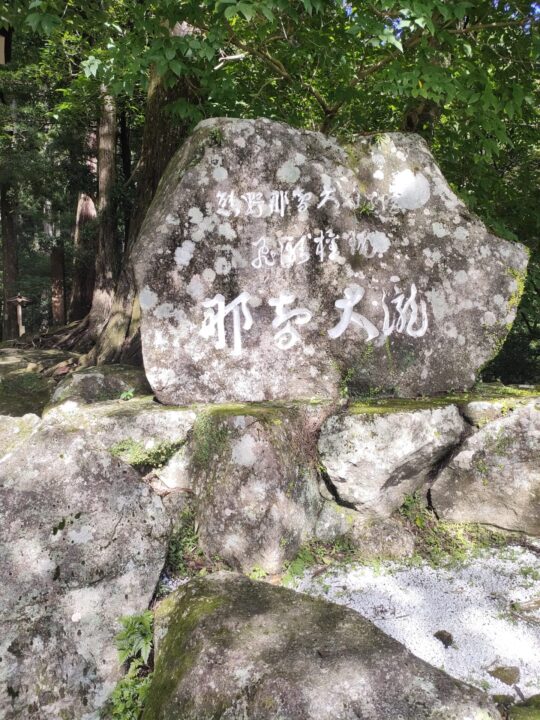

飛瀧神社|那智の滝|大門坂

概観

熊野那智大社の信仰の原点は、那智の滝に対する原始的な信仰にあります。

133mの全長を有する神々しい那智の滝を御神体にしているのが、熊野那智大社の別宮、飛瀧神社です。

那智の滝の気高いありさまについて、俳人の高浜虚子(たかはまきょし)は「神にませばまことうるはし那智の瀧」と詠んでいます。

圧倒される風景だね

神代の時代に神武天皇が熊野地方に東征したとき、この那智の滝の滝本で足をとめ大己貴神(おおなむちのかみ)を祀ったのが、飛瀧神社の創建であるとされています。

その後神武天皇は、熊野の神の使いである八咫烏(やたがらす)に導かれて大和(現在の奈良県橿原市)の地に赴き、橿原宮で初代天皇に即位されたものと伝わっています。

奈良時代(710年~793年)には、那智の滝は山岳修行を行う修行者の間に知られる聖地で、都(大和=奈良)の人々からは特殊なあるいは厳しい行を営む行場として見られていました。

平安時代(794年~1185年)に入り熊野三山が神仏習合の影響を強く受けるようになったのち、飛瀧権現と称されるようになりました。

その後、滝本衆(たきもとしゅう)と呼ばれる修験道の行者たちが登場し、その修行の場としても栄えました。

那智の滝が都とは隔絶した厳しい修行の場であると古代・中世の人々に考えられてきたことは、那智という地名が「難地(なんち)」に由来しているという説からもわかるように、内陸部には緑深い山々が連なり、海沿いの道はのちに辺路と呼ばれることになる険しい修行の道が続くばかりであったことからも理解することができます。

那智の滝

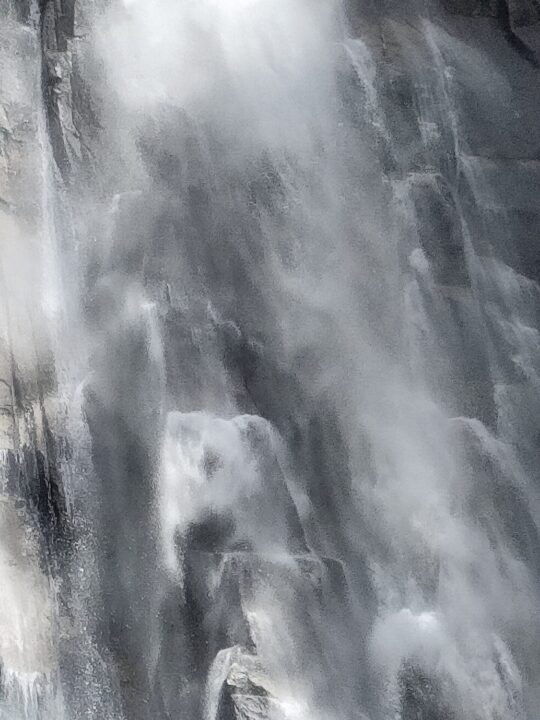

那智の滝は、那智山から湧き出る水の流れがその幅13mの落口から高さ133mの垂直に切り立った断崖を落下する日本一の高さを誇る名瀑(めいばく)であり、いにしえから修験道の聖地として崇められる神聖な滝です。

日本の滝百選並びに日本の音風景百選の一つにも選ばれており、 毎年7月と12月には神職によって滝の裏口に貼られたしめ縄が張り替えられます。

さらに、日本三大名瀑の一つとしても華厳の滝や袋田の滝と並ぶ名声があり、国の名勝に指定されています。

その滝壺の深さは10mにも及び、通常時の水量は毎秒1トンにものぼるといわれています。

那智の滝のすぐ近くまで近づき岩肌を流れる水流を見つめていると、その岩肌の様子は滝に打たれて祈る修験道の行者の姿のようにも見えてきます。

那智の滝の上流には、那智の滝を含め「那智四十八滝」と呼ばれる多くの滝があり、修験道の行場にとして古代から栄えてきました。

この那智の滝そのものが、水の霊験と山の霊験を兼ね備えた雄大な自然の姿に対する原始信仰の対象であって、熊野那智大社・青岸渡寺(せいがんとじ)の信仰が生まれる原点となりました。

中世において、那智には宇多上皇をはじめとする100回を超える上皇・法皇らの熊野御幸があり、とりわけ花山法皇はこの那智の地において1000日間の山籠もりをされたという記録がのこっています。

また、修験道の開祖とされる役行者(えんのぎょうじゃ)が那智の滝にて滝行を行って以来、 滝修行の場としての名声を高めました。

ご祭神

133mもの高さから断崖を流れ落ちる「那智の滝」そのものが熊野那智大社の別宮、飛瀧神社(ひろうじんじゃ)の大己貴命(おおなむちのかみ)すなわち大国主命(おおくにぬしのみこと)の御神体です。

もともとはここで自然崇拝にまつわる滝の神様と熊野の神々が祀られていましたが、熊野那智大社が造営されるに際し、それらの神々は熊野那智大社のほうに遷されました。

自然神に対する崇拝から飛瀧神社がはじまったんだね

本地垂迹説(ほんちすいじゃくせつ)によれば、那智の滝に祀られた大己貴命(おおなむちのみこと)の本地仏は千手観音菩薩とされ、神仏習合が進んでからは飛瀧権現(ひろうごんげん)と呼ばれるようになりました。

この地域の大地震により崩落しましたが、かつて那智の滝の岩壁には千手観音菩薩が彫られていたといわれています。

磨崖仏だね

平安時代に唐から密教が入ってからは、那智の滝を天地を結ぶ軸、神の依代(よりしろ)と見立てて宇宙そのものを表す根本仏である大日如来(だいにちにょらい)の表れと見る向きもあったといわれています。

また、熊野那智大社の隣にあり、西国巡礼の一番差所として知られる青岸渡寺(せいがんとじ)の本尊は如意輪観音菩薩(にょいりんかんのんぼさつ)であり、この那智の滝の本地仏、千手観音菩薩とあわせて古来より観音信仰の霊場としての名声を誇ってきました。

境内の様子

飛瀧神社は、那智の滝の滝本に位置しています。

なお、熊野那智大社は那智の滝の滝口の高さに建てられており、那智山では熊野那智大社が滝口を、飛瀧神社が滝本を守る形となっています。また、熊野那智大社の隣に位置する青岸渡寺の三重塔の屋根も、那智の滝と同じ目線にそろうように建てられているといわれています。

石鳥居の左手には那智の経塚(きょうづか)があり、平安時代から江戸時代にわたり、熊野詣の人々が写経・仏像を入れた経筒を埋納した場所であると伝わっています。

出土した仏像などの遺物については、熊野那智大社境内にある宝物殿で拝観することができます。

石鳥居をくぐると、鎌倉積みの石段と両側の杉の古木が那智の滝までの道のりをつくっています。

入口から那智の滝までは多少距離がありますが、石段脇の木々の間からは滝の姿が見え隠れし、そのとどろきが迫るように響いてきます。

石段を下り滝前広場に出るとそこが飛瀧神社の境内ですが、通常の神社のような社殿の姿はなく、大滝の前には鳥居が設けられているのみです。

これは、那智の滝そのものが神として祀られているため特に社殿を設けることはないとする考えに基づくいています。

原始的な自然神信仰の姿をのこしているみたいだね

この滝前広場から正面に那智の滝を参拝することができます。

ここでは、名物の日本一大きいおみくじを引くこともできます。

滝前広場から苔むした道を奥に進み、瀑風が気流の様に渦巻くお滝拝所に行くと、滝の激しい水しぶきが白く飛沫を上げ霧雨のようにふりかかってきて、この場所で厳しい滝行をしたであろう往時の修行者の姿をしのぶことができます。

この水しぶきは、浴びると延命長寿のご利益があるといわれています。

また、拝所の入口でも延命長寿の御神水を口にすることができます。

那智の滝の周辺は熊野那智大社に属する神域として古くから守られてきたため、隣接する32ヘクタールにも及ぶ那智原始林は熊野地方の自然林の特徴を今日でも保っています。

この照葉樹林の山は、300種にも及ぶ植物が群生しており、天然記念物の指定を受けています。

ユネスコからは自然信仰に関連する文化的景観の典型であるとの評価を受けており、 熊野三山を構成する自然の一部として世界遺産にも名を連ねています。

現在では安全を考慮して入山は禁止されていますが、ここには那智の滝を含めて48本もの滝があります。 かつてはこの48本の滝すべてが修験者の行場でした。

ご利益

- 大己貴命(おおなむちのかみ)…縁結び・商売繫盛・開運招福・夫婦和合・五穀豊穣・病気平癒

- 千手観音菩薩…延命長寿・病気平癒・夫婦円満・恋愛成就・開運招福・子宝

- 馬頭観音菩薩…厄除け・心願成就・合格祈願・動物(ペットや家畜)の安全と健康

- 如意輪観音菩薩…福徳授与・心願成就・商売繫盛・延命長寿・子宝・安産・運気上昇

アクセス

〒649-5301 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山1

駐車場

飛瀧神社周辺には十分な量の駐車場があります。有料の民間駐車場が一番近く、数十メートルの距離にあります。

参拝時間

午前8時~午後4時半

公式サイト https://kumanonachitaisha.or.jp/

大門坂とは

大門坂は、熊野古道のシンボル的存在であり、1000年以上も昔から参詣者を迎え入れてきた古の参道で、日本三大古道の一つに選ばれています。

かつては、坂の上に大きな門があったことから「大門坂」と名付けられました。

うっそうとした杉木立から差し込む光は、長年にわたって崇敬を集めてきた熊野那智大社の聖域の神聖な雰囲気を感じさせてくれます。

入口から出口までの距離も短く、熊野三山めぐりで最も簡単に熊野古道風情を味わうことができます。

大門坂の入口近くへは、JR紀伊勝浦駅から路線バスで行くことができます。

バス道から古道へ入ると、那智の聖域と俗界をへだてる赤い欄干の振ヶ瀬橋があり、その先を進むと、大門坂の代名詞ともいえる二本の巨杉が道の両脇にそびえ立っています。

その推定樹齢は800年ともいわれている「夫婦杉」で、大門坂はここから始まっています。

大門坂の全長は約600m、高低差は100mほどあります。

青みがかった杉木立の中に歴史を感じる苔むした石畳が敷かれた道が続いており、 熊野古道の中でもとりわけ法皇らの熊野御幸が盛んだったころの面影を美しく色濃く残している参詣道であるといえます。

大門坂を通って、熊野那智大社、青岸渡寺、飛瀧神社(那智の滝)へと参拝することができます。

坂の途中からは飛瀧神社のご神体である那智の滝が見える場所があり、写真撮影のポイントであるといえるでしょう。

道沿いには古の関所跡や熊野九十九王子最後の多富気王子を見ることもできるよ

平安衣装について

「大門坂茶屋」平安衣装

大門坂の名所のひとつ夫婦杉のそばでは、平安装束のレンタルを行っています。熊野詣が流行した当時の風景を色濃く残した大門坂周辺の撮影スポットで記念撮影をするのも一興でしょう。