本地垂迹説

概観

中世の日本における神仏習合は、主に本地垂迹説に基づいています。

本地垂迹説とは、仏や菩薩が人々の前に表れるときにとる仮の姿が神であるとする、古神道と仏教の融合ともいえる考え方です。

この説では、仏や菩薩が本体(本地)で、日本の神々は仏の化身(垂迹)だと考えられています。

仏や菩薩が仮の姿を取って人々の前に現れるという発想に至ったのは、仏や菩薩が人々の前に現れ、仏教の教えや悟りについてあるいは如来や菩薩の救済について語ったとしても難解すぎるので、一般の人々にとって分かりやすいあるいは馴染み深い日本の神の姿をとる必要があったという理由によります。

本地垂迹説は、仏を優位とする神仏習合の見方です。

宇宙の根本にその主宰者としての仏が想定されており、日本の神々はその根本仏や根本仏から派生した仏や菩薩の化身だという考え方です。

つまり、仏が中心で神は仏の存在や仏教のあり方を人々に分かりやすく伝える媒介であるという仏主神従(ぶつしゅしんじゅう)の立場をとって、神と仏の習合関係を説明するものです。

とはいえ、本地垂迹説は神をいたずらに軽視する思想というわけではなく、各々の地域に古来より祀られている人々に身近な存在としての神々が人々の救済を担っているものと考えられました。

本地垂迹説の考え方は奈良時代の歴史を扱った『日本三大実録(にほんさんだいじつろく)』などの文献に確認できますが、本格的に流布したのは10世紀の平安中期からです。

本地垂迹説の影響のもと、日本の神々は仏や菩薩がとる仮の姿として理解されるようになりました。

そのため、日本の神々に対し、「権現(ごんげん)」という呼び方が使用されるようになりました。

権現とは、仏が「権(かり)」の姿を取って「現」れることを意味しています。

神仏習合に基づく信仰が普及してからは、権現としての神々が人々を仏教の教えへ導くと見なされるようになったのです。

このようにして、神々が権現という仏教における救済者としての役割も果たすと考えられるようになりました。

平安時代から明治維新にいたるまで権現として人々の信仰を集めてきた神々としては、熊野三山・白山・出羽三山などにお祀りされている神々が挙げられます。

特に神仏習合の進んだ12世紀以降には、特定の神は特定の仏や菩薩の垂迹(すいじゃく=化身)であるとみなされるようになりました。

例えば、熊野本宮大社の主神家津美御子大神(けつみみこのおおかみ)は、阿弥陀如来の垂迹(化身)であるとみなされていました。

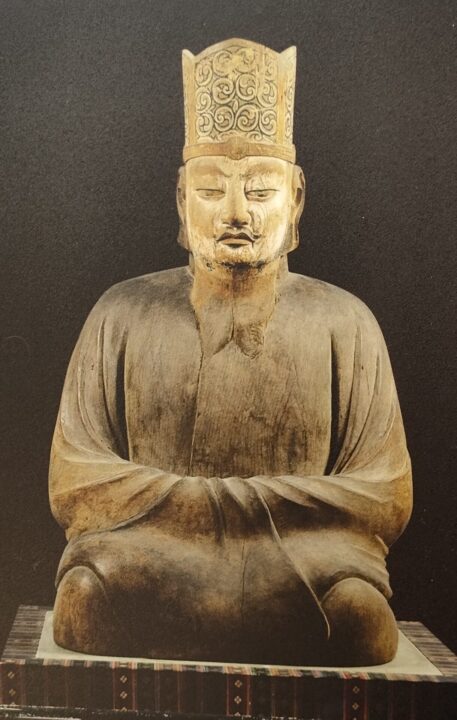

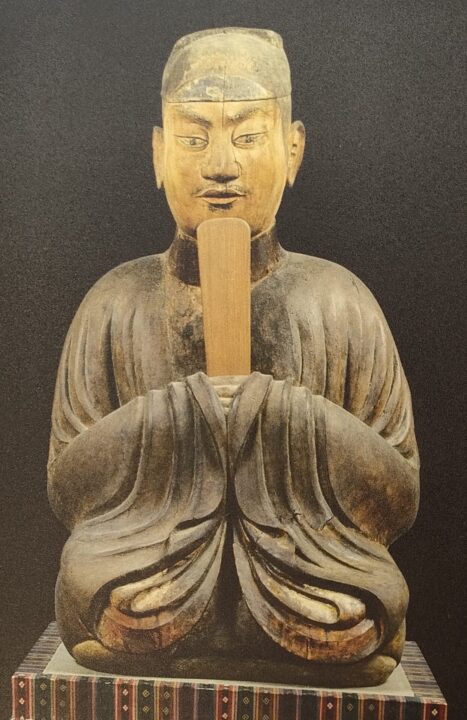

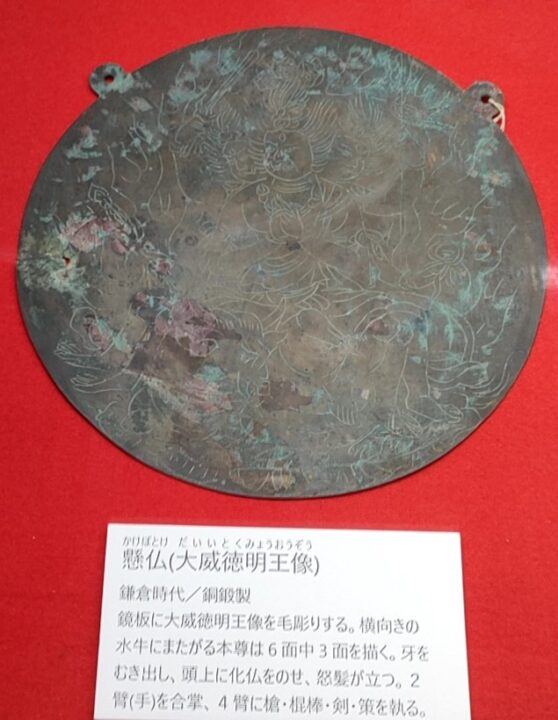

神々の本地仏を示すために金属から造られた円盤を鏡に見立て、そこに仏像を彫った懸仏(かけぼとけ)という信仰の対象を社殿にかける習慣や、神の姿を象った神像をご神体とする例などはこの神仏習合の発展とともに生まれたものです。

神社の本殿に仏像を安置した光景もよくみられたようだね

本地垂迹説に基づく神仏習合の信仰が一般化するにつれ、如来や菩薩の土着化も進行していきました。

飛鳥時代における仏教伝来のとき(538年または552年)からしばらくの間、仏教思想について深い理解を示す者は少なく、仏や菩薩は蕃神(ばんしん)すなわち外来の神であると一般に見なされていました。

日本の神々と同一視される神仏習合の過程を経ることによって、仏や菩薩は外来の神としての人々の敬遠から脱するようになったというわけです。

反本地垂迹説

神道と仏教の関係について、平安時代の末期ごろまでは本地垂迹説が主流でした。

しかし、鎌倉時代になると神主仏従(しんしゅぶつじゅう)の「反本地垂迹説(はんほんじすいじゃくせつ=神本仏迹説(しんぽんぶつじゃくせつ))」が神道の側(主に伊勢神宮の神官)から提唱されるに至りました。

反本地垂迹説とは、神主仏従つまり中心が神で寺に祀ってある仏像はその化身であるという本地垂迹説を反対にした考え方です。

この反本地垂迹説に基づいて、伊勢外宮の神官である渡会家行(わたらいいえゆき)が伊勢神道(いせしんとう)を唱え、今日の伊勢神宮の発展の土台が築かれたのです。

渡会家行は神仏を分離しようとしたんじゃなくて、神道優位の神仏習合を普及したかったみたいだね