一遍上人②

この記事では、一遍上人が熊野本宮大社への参詣を通して確信を深めた浄土信仰について、浄土宗の祖師法然上人、浄土真宗の祖師親鸞聖人の浄土信仰の立場と比較しながら理解を深めることができます。

目次

熊野の阿弥陀信仰

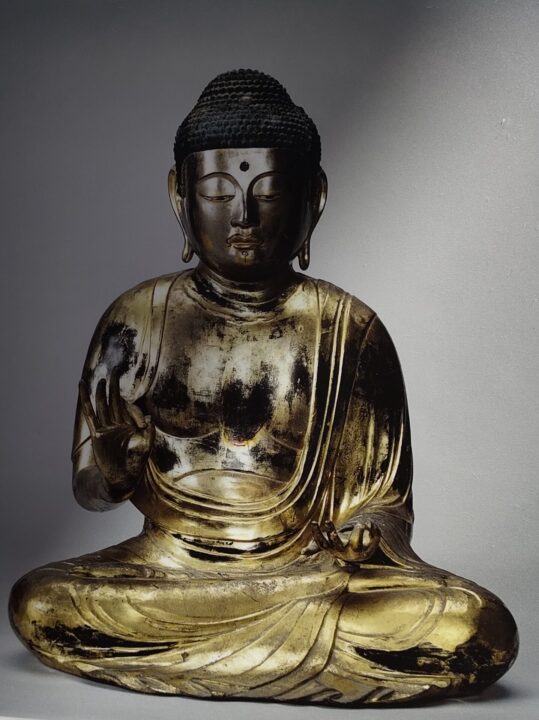

人々を極楽浄土に導くという阿弥陀如来に対する信仰、すなわち阿弥陀信仰は、平安中期から末期にかけて盛んになりましたが、鎌倉時代に入り大きな変化を遂げるに至っています。

鎌倉時代には、人々にとって簡単な念仏行を重視する浄土系の新しい宗派が打ち立てられていきました。

それは、難しい仏教の修行によらずとも念仏を繰り返し唱える努力で救われるという法然上人の浄土宗であり、阿弥陀如来による人々に対する救い(絶対他力)を信じる心がおこったときに救われるという法然上人の弟子、親鸞聖人の浄土真宗であり、あるいは阿弥陀如来の力によって人々を極楽浄土に迎え入れることはすでに決まっており、念仏札(名号)を受け取ることでその確証を得ることができるとする一遍上人の時宗などの浄土系の宗派です。

この3つの宗派は阿弥陀如来を信仰しているね

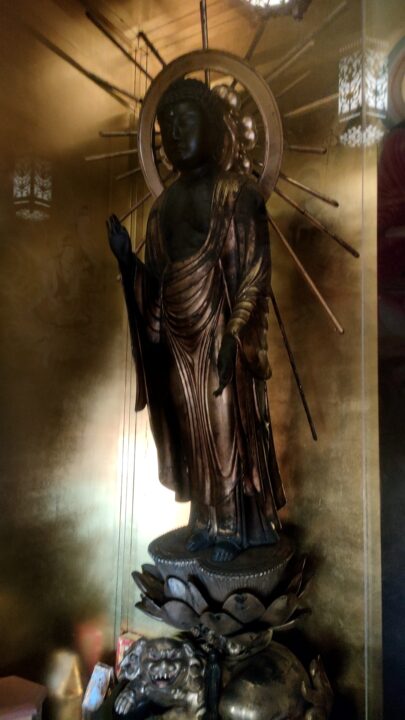

神仏習合の信仰の進展にともない、熊野三山の信仰は熊野本宮大社の証誠殿に安置されている阿弥陀如来に対する信仰が主なものになりました。

この熊野本宮大社と、とりわけ深い関係にあるのが、一遍上人が創始した時宗です。

一遍上人は熊野本宮大社参詣に際し、百日以上にわたって証誠殿にこもって祈りをささげていたところ熊野権現の神託を得て、「阿弥陀如来による救いの証として念仏札を人々に配るべきか否か」にまつわる宗教上の悩みを解決したといわれています。

時宗教団では、この一遍上人が熊野本宮大社に参詣した1274年を開祖の年としています。

この一遍上人の浄土信仰については、法然上人や親鸞聖人の浄土信仰と比較することでその特質がよりいっそう明らかになるものと考えられます。

法然上人の浄土信仰の立場から見た一遍上人の浄土信仰

鎌倉時代における新しい仏教の筆頭に、法然上人の唱えた専修念仏の教えがあります。

法然上人の専修念仏の教えは、平安時代に流行した阿弥陀如来の極楽浄土信仰の延長上にあるものです。

浄土信仰自体は奈良時代にはすでに中国から日本に伝わっていましたが、この浄土信仰が源信(恵心僧都)による念仏の行と結びついて発展し、極楽浄土往生による死後の救いをもたらす仏教の教えとして貴族を始めとする人々に流行しました。

法然上人の浄土信仰についても、源信の浄土信仰や平安時代の浄土教の流れの延長線上にはありますが、法然上人の浄土信仰と平安時代の浄土信仰には大きな違いがみられます。

比叡山で様々な行を修めた法然上人は、人々が阿弥陀如来の極楽浄土に往生する方法を口称念仏(念仏を唱えること)ただ一つに絞りました。

それが専修念仏、すなわち「もっぱら念仏行だけを修める」ということであって、「南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)」と唱えることにより阿弥陀如来による救いにあずかることができ、どのような人間でも死後、極楽浄土へ往生することができるという教えです。

それが、仏教の教えが衰退し人々に仏道修行をする能力や機会がなくても容易に取り組むことができる易行(いぎょう)つまり時機に応じた簡単な成仏の方法であると法然上人は考えたのです。

法然上人は「南無阿弥陀仏」の念仏を一日に3万遍も唱えていたそうだよ。なかなかたいへんそう

この法然上人の念仏の教えによって、難しい仏道修行や喜捨(寺社や貧しい人に施し物をすること )をすることができない一般の人々も阿弥陀如来の助けを得て、極楽往生を果たすことができるということになります。

このように誰でも実践することが容易な浄土信仰が、従来の仏教の難しい教えや行を実践することが困難で、したがって極楽に往生することが難しいとされた当時の一般の人々の支持を受けたことは想像にかたくありません。

法然上人の浄土信仰以前の従来の浄土教は、熊野三山信仰に見られたように神道の信仰と結びつきやすい性質を持っていました。

熊野本宮大社の主神家津美御子大神(けつみみこのおおかみ)は、本地仏である阿弥陀如来が仮に日本の神の形をとって熊野の地に現れたものであると考えられていたのでした。

しかし、法然上人の浄土信仰は、日本の神々と浄土信仰が神仏習合の傾向のもと結びついた状況を再び純粋に仏教的な浄土信仰に回帰させようとするものです。

法然上人は、偏依善導(へんねぜんどう)つまりひたすら唐の浄土教の高僧である善導の教えに従うという浄土信仰の態度をとりましたが、これは同時に浄土信仰を神仏習合に基づく神道の信仰との交わりから分離し、神道的な要素を排除した純粋な浄土信仰としようとする姿勢を表しています。

このようにして法然上人の確立した浄土信仰は、神仏習合を経て阿弥陀如来の極楽浄土のように崇められていた熊野の山々などから人々の住む町へと浄土を求める祈りの場を移動させることになりました。

法然上人の浄土信仰の教えが市井に浸透するのにともない、阿弥陀如来の主宰する極楽浄土は、日本の山々とは何ら関係のない西方十万憶土の彼方にあるものとうたわれるようになりました。

神道的な山中他界観とはちがうみたいだね

こうして法然上人の浄土宗においては、もはや人々が日本の山々に浄土を重ね祈りの場とする必要は失われていったのです。

このような法然上人の浄土信仰の立場からは、日本の神々と阿弥陀如来が習合した熊野信仰はどのように見られるでしょうか。

神仏習合の傾向そのものについては、法然上人の浄土宗などの鎌倉新仏教が興ってからも必ずしも衰退したわけではありません。

そうすると、日本の神々は阿弥陀如来などの本地仏の垂迹(すいじゃく=化身)として人々の前に姿を表しているのであるから神は仏の表れとして仏に対するのと同様、崇敬の対象とすべきであるとも考えることができます。

しかし、特に本地仏を持たず、仏の垂迹(化身)とはみなされない神々については、迷信あるいは人々の死後の救済には関係がないのであるから崇拝する必要はないという考えも同時に導きだすことができるともいえます。

これは、従前のある意味素朴ともいえる神仏習合の考え方とは異なる考え方であるといえるでしょう。

法然上人の浄土信仰が伝統的な日本の仏教や神道を信仰する人々にとって危険な教えであるとみなされ、のちに法然上人が島流しの憂き目にあったことは、法然上人の浄土教の革新性をかんがみると歴史の必然だったのかもしれません。

以上のことから、法然上人の浄土信仰はどちらかというと熊野三山における浄土信仰とは相容れないものであるといえるでしょう。

親鸞聖人の浄土信仰の立場から見た一遍上人の浄土信仰

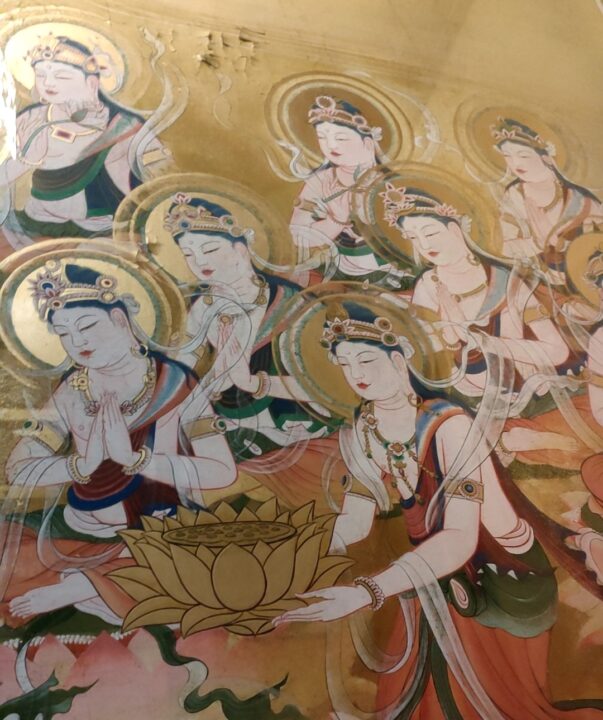

法然上人の高弟、親鸞聖人の浄土観に基づいて考えると、証誠殿にお祀りされている本地仏すなわち熊野本宮大社の主神(あるいは主要な信仰対象)は阿弥陀如来にほかならず、この世で後生の行く末について不安を抱えている人々を救済しようとして仮に人々に馴染み深い神の形をとって現れたということになるでしょう。

親鸞聖人の浄土信仰は絶対他力に基づくものであり、阿弥陀如来による人々の救済の力を強調するものです。

ゆえに親鸞聖人の浄土観に基づいて考えるならば、何らかの縁があって熊野三山に参詣する人々はもはや自分で熊野三山に参詣することを選んだのではなく、阿弥陀如来が人々を極楽浄土へと死後生まれ変わることができるという念仏の道に何とかして引き入れてあげようとする計らいに従って熊野に参詣した、つまり阿弥陀如来と縁を結んだとみなされることになります。

そうすると熊野詣にあたっては、熊野三山の隆盛にともなって必要とされてきた複雑で厳しい精進の行や水行、仰々しい服装などに気をはらう必要はなく、人々にとって簡単な念仏の行を実践するのみで事足りると考えるべきであるということになります。

親鸞聖人の浄土信仰によれば、熊野本宮大社の主神は神仏習合による阿弥陀如来の垂迹(化身)に過ぎないということになります。

親鸞聖人の教えは、人々が念仏をして阿弥陀如来の救いを信じることで必ず極楽浄土に生まれ変わることができるという教えです。

すると、熊野詣に際して、修験道の考え方に従い身を清めて白衣を着るといった複雑な手順や参拝の事前準備として行われる人の不浄を取り除く儀式は不要なものとみなされることになります。

それは神道の側、すなわち熊野本宮大社の神にまつわる信仰のあり方ではあっても、本地仏である阿弥陀如来に対する信仰には直接的に関係のあるものではないからです。

ゆえに、熊野本宮大社の主神の本地仏である阿弥陀如来から見ると、垂迹(化身)である熊野本宮大社の神にまつわるもろもろの儀式や儀礼は何ら求めるところではなく、人々が参拝に際して念仏の行を行うことのほうが望ましいとということになるわけです。

親鸞聖人の考え方に従って神仏習合と浄土信仰のあり方を見ると、混じりけのない浄土信仰である一向専修の教え(浄土真宗の教え)は神仏習合の影響のもとにある従来の浄土教よりも純粋で分かりやすく、人々にとって実践も容易な信仰のあり方であるといえます。

親鸞聖人の浄土信仰のように阿弥陀如来による救済のほうに力点を置くと、難所の多い熊野三山の参拝という人々の努力を要求する熊野三山の神々の教えについては、後退して見ざるを得なくなるということなのでしょう。

親鸞聖人の浄土信仰にとって熊野本宮大社の神とは、人々を阿弥陀信仰に基づく極楽浄土への往生に引き入れようとして仮に阿弥陀如来が人々に馴染みのある神の形をとった化身にすぎないといえます。

熊野の神が阿弥陀如来の垂迹(化身)として、人々が念仏の行をこころざす縁になるということは、人々を浄土信仰に向かわせる方便としての意味はあるかもしれませんが、これは親鸞聖人の求めるところの純粋な浄土信仰とは性格の異なるものであると考えることができます。

ゆえに親鸞聖人の浄土教信仰は、熊野三山における浄土信仰とは異なるものであったということができるでしょう。

法然上人・親鸞聖人の浄土信仰と一遍上人の浄土信仰の比較

浄土教の系列に基づく信仰ではあるものの、浄土宗の開祖法然上人、その弟子で浄土真宗の開祖親鸞聖人の熊野三山・神仏習合に対する態度と時宗の開祖である一遍上人の熊野三山・神仏習合に対する態度は大きく異なっています。

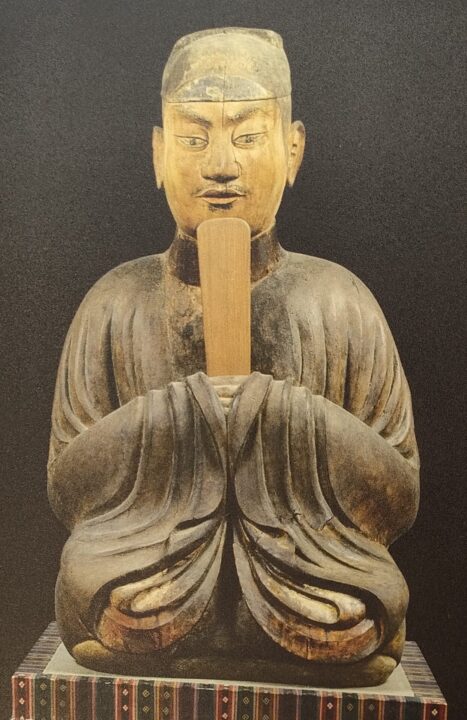

『一遍上人絵伝(いっぺんしょうにんえでん)』の中に、一遍上人の熊野本宮大社参詣の話が収められています。

この話の内容とその後の一遍上人の伝道の動向をかんがみるに、一遍上人は、法然上人・親鸞聖人の立場と違って熊野三山の神々、神仏習合の傾向に対して肯定的な見方をしているものと考えることができます。

一遍上人の没後、中世の熊野詣の主役を受け持ったのが時宗の僧たちです。

時宗は鎌倉時代における浄土教の中でただ一つ神道に対して友好的な宗派であり、とりわけ開祖の一遍上人はこの熊野に参詣した際に夢で見た熊野の神のお告げによってその浄土信仰の確信を得て、そのお告げに従って「南無阿弥陀仏」の六字名号の札を人々の「信・不信、浄・不浄」にかかわらずに配り続ける人生を送ったのです。

時宗は神仏習合に親和的な傾向があるんだね

阿弥陀如来の慈悲はあまねく行きわたるもので、人々の「信・不信、浄・不浄」を問題とすることなく、極楽浄土への死後の往生を保証する念仏札を受け取るだけですべての人が救いを得ることができる。

このような浄土信仰の絶対他力の性質を深くまで突き詰めた主張を熊野権現の夢のお告げをきっかけにして人々に広めた一遍上人は、強い熊野三山信仰を持っていたものと考えることができます。

一遍上人が人々に配った「南無阿弥陀仏」の六字名号の札は、いわば阿弥陀如来の極楽浄土へのチケットのようなものです。

一遍上人の浄土信仰においては、念仏札を受け取った人々は阿弥陀如来の慈悲の力によって、死後必ず極楽往生することができると考えられました。

法然上人や親鸞聖人も浄土信仰を一般の人々に普及させた名僧ではありますが、ここまで絶対他力を突き詰めたような考え方はしませんでした。

自ら能動的に念仏行に勤めるか、阿弥陀如来の慈悲のもと極楽往生が決定したことに対する報恩感謝の気持ちの表れとして、自然と念仏が口から出るものと考えるのかといった違いはあれど、法然上人や親鸞聖人にとっては、簡単な行といえども念仏と阿弥陀如来の救いに対する信心が重要視されていました。

つまり、信心を持って念仏行をすることで、必ず人は極楽浄土に生まれ変わることができると考えたということです。

法然上人(浄土宗)や親鸞聖人(浄土真宗)の念仏行と阿弥陀如来に対する信心を重視する浄土信仰に対して、一遍上人は六字名号の札を受け取った者は必ず極楽に往生することができるものと考えたのです。

なぜ、一遍上人はこのような浄土信仰を有するに至ったのでしょうか。

その根拠は、一遍上人が熊野古道を自身の足で歩き熊野本宮大社に参詣していたときに夢で見た熊野権現のお告げにもとめることができるでしょう。

熊野権現は、そのお告げにおいて、「一遍上人の勧めによって、人々が念仏をして、極楽往生が決まるのではなく、阿弥陀如来の慈悲の力によってすべての人々が極楽往生できるように定められているのである。だから、人々の信・不信、浄・不浄に関わらず、念仏札を受け取ったすべての人は極楽往生することができる」ことを一遍上人に伝えたとされています。

この熊野本宮大社での体験を経て、一遍上人は六字名号の念仏札を手にするだけで人々は阿弥陀如来の慈悲の力にあずかって極楽浄土に往生できるという考えを深めました。

このように一遍上人の浄土信仰は、神道との習合を嫌い、純粋に仏教化(浄土教化)しようとする法然上人・親鸞聖人の浄土信仰よりも、はるかに阿弥陀如来の他力を強調するものであるといえるでしょう。

一遍上人は、阿弥陀如来は人々の浄・不浄、信・不信を問わず全ての人を極楽往生に導くと考えたのです。

そういう絶対他力を突き詰めた考え方の結果として、「南無阿弥陀仏」の六字名号の書かれた熊野の神の念仏札を持つだけで人は誰でも極楽浄土に往生することができるということになります。

一遍上人の時宗の浄土信仰では、こうして仏教が再び神道と新しい形で習合したしかも修験道的な要素の強い神道との融合を果たしたということになります。

熊野本宮大社で「成道」を果たした一遍上人の念仏は、法然上人・親鸞聖人の系譜にある専ら阿弥陀如来のみを念じる専修念仏ではなく、神仏習合の系譜に属する修験道的なあるいは密教的な呪文としての念仏であるということになるのでしょう。