徐福

この記事では、熊野地域に漂着し、この地方に先進的な文明をもたらした伝説を持つ徐福(じょふく)について知ることができます。

徐福を祀った「徐福の宮」と、徐福の功績を記念して建てられた「徐福公園」についてもあわせて解説しています。

目次

徐福とは

徐福とは、中国の秦朝(紀元前3世紀頃)に仕えた著名な方士(呪術・占星術などを行った人)で、中国・斉郡(現・山東省)で生まれました。

幼少の頃から学問に努め、医術や道教を修めたといいます。

その誠実な人柄から民衆からの信望は厚いものがあったようです。

中国の歴史書『史記』をひもとくと、当時中国を統一した秦の始皇帝は中央集権支配を強化するために何度も中国全土を巡り、自身の功績や徳業を検証する碑を各地に建て、万里の長城を築き異民族の侵入を防止するなどして天下に武力を誇示し、その威厳を誇示していたようです。

老境に入った始皇帝は、不老不死の仙薬を探し出そうと躍起になり、その入手を命じられた家臣たちは方々を訪ねたのち、最後に徐福に出会ったとされています。

始皇帝は徐福の学才に大いに期待し、不老不死の仙薬を探し出すように命じました。

徐福の日本・熊野の地への到来

遅くとも平安時代には『今昔物語集』などの著作によって、徐福が日本に渡来したと説かれるようになったようです。

秦の始皇帝の不老不死の霊薬を求めよという命を受けた徐福は、当時の最先端の技術を用いて巨大な二層式の船を仕立てさせました。

「東方海上の三神山」にあるという霊薬を求めて、三千人の童男童女(若い男女)と百工(多くの技術者)を引き連れ、五穀の種を持って海上へと船出して、たどり着いた日本の地で先進的な技術を伝えたとされています。

大勢の人といっしょに来たんだね

蓬莱の国と呼ばれる熊野の地(現新宮市のあたり)に漂着した徐福一行は、神倉山のふもとに自生する「天台烏薬(てんだいうやく)」という霊薬を発見しました。

しかし、徐福一行はもはや秦の国には帰らず、気候温暖で住みやすいこの地の人々の素朴さや心の温かさに触れ、この地を永住の地として定め、秦氏を名乗って童男童女とともに土地を開墾し、技術者たちは農耕・捕鯨など当時の先進的な中国文化を伝え、日本各地に広めたといわれています。

その後、徐福一行が日本国内を旅したことから、今でも日本各地には徐福ゆかりの地がいくつかあります。

各々の地が徐福にまつわる様々な地域伝承文化を有しており、豊かな文化的遺産が遺されています。

とりわけ徐福一行の漂着地とされる新宮の地を含む熊野地方には、徐福渡来の地として数々の伝承・遺跡が残されており、『神皇正統記』など平安時代後期から鎌倉時代以降の文献に徐福の来訪にまつわる記述があることを確認できます。

熊野三山の縁起書のなかにも「蓬莱島」や「徐福廟」などの記述があり、徐福を崇敬する信仰がこの地にあったことが分かります。

中世には、徐福の功績を詠んだ無学祖元の詩や、鎌倉の五山僧、絶海中津と明の太祖の徐福祠をめぐるやりとりの詩などが生まれました。

近世には、徐福の墓や徐福の宮にまつわる歴史書が記されるようになりました。熊野の地誌や紀行録などにも徐福に関する多彩な伝承が記され、その求めた霊薬の考証もこのころに行われました。

熊野速玉大社や神倉神社・阿須賀神社のある新宮の地には、今でも「徐福の宮」や「徐福公園」などの徐福を顕彰する史跡が数多く存在しています。

徐福は、新宮の人たちには「徐福さん」と呼ばれて今も親しまれています。

徐福の宮

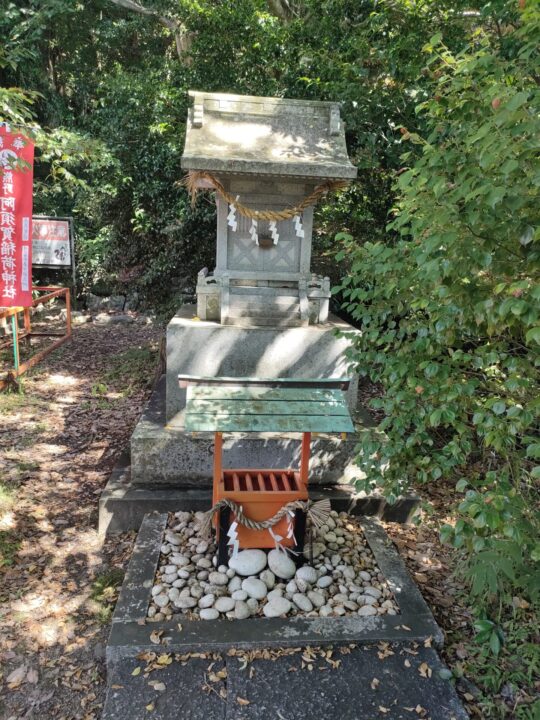

徐福が到達したと信じられている場所の1つが蓬莱山がある新宮の地であることから、新宮市の阿須賀神社の蓬莱山の麓には徐福を祀る「徐福の宮」があります。

「徐福の宮」では古くから徐福の功績を讃え、その崇敬を受け継いできました。境内本殿から向かって右端、稲荷社の右側に建立されています。

台石を含めた高さ2m程度、幅60cmの大きさの石祠で、江戸時代末に発行された『新宮本社末社図』等の古文書にもその記載があることから、この地で古くから徐福が祀られていたことがわかります。

無学祖元の詩碑

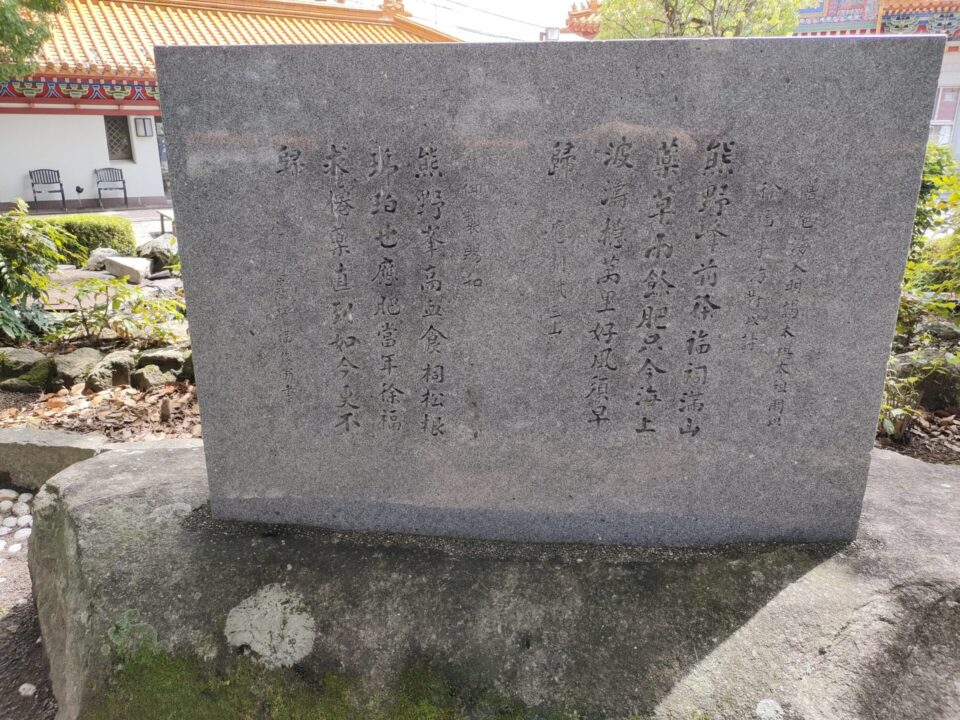

阿須賀神社の参道右側には、1981年に建立された無学祖元の詩碑があります。

無学祖元は元朝の支配から逃れ来日した中国宋の僧で、秦への帰国を避けてこの地に永住した徐福の境遇と自ら境遇を重ね合わせ、1281年頃、熊野権現に対し詩文を寄せました。

詩碑はその詩文を彫刻したものです。

秦徐福上陸の地 記念碑

新宮の地への徐福の上陸を記念し、1997年に建立された碑があります。

阿須賀神社から出て南東約100mにある熊野川沿いに建てられています。

徐福公園

徐福公園は、新宮駅前にある徐福の到来を記念する公園です。

もともとこの地には徐福の墓碑がありましたが、1994年8月にその墓を中心に大規模な整備が行われ公園となりました。極彩色で彩られた中国風の楼門や鯉の放たれた池を特徴としており、その園内には徐福を記念した石碑などが墓碑の傍らに多数建立されています。

七塚の碑

徐福の墓碑の右側にある石碑で、大正4年に熊野地青年会が建立したものを移したものです。

かつて、徐福の墓碑があった塚町周辺に徐福とともに到来した重臣七人の功績を讃え祭った七つの小円墳があり、それを記念する目的で設けられたものです。

徐福の墓碑

新宮駅前徐福公園の中にある徐福の墓碑で、和歌山に産する貴重な緑色片岩を用いて造られています。 その銘は紀州藩祖の徳川頼宣が儒臣の李梅渓に書かせ、線刻させたものと伝わっています。

1736年の建立で、歴史ある石碑です。

徐福顕彰碑

徐福の墓碑の左側にある碑で、徐福がこの地に先進的な技術や文化をもたらした功績を記念して1940年に建立されたものです。

もともとは1834年に紀州藩命により儒者の仁井田好古が造ったものですが海路運送中に台風により沈没したため、現在の石碑は残されていた設計図をもとにして造られたものです。熊野の地の歴史などが記されています。

絶海と太祖の詩碑

徐福の墓碑の右手にある1996年に建立された詩碑で、御影石に詩文が刻まれています。1368年に中国の明に留学した五山僧の絶海中津が太祖洪武帝に召しだされて、かつて熊野にあった徐福祠についてやり取りをした詩です。

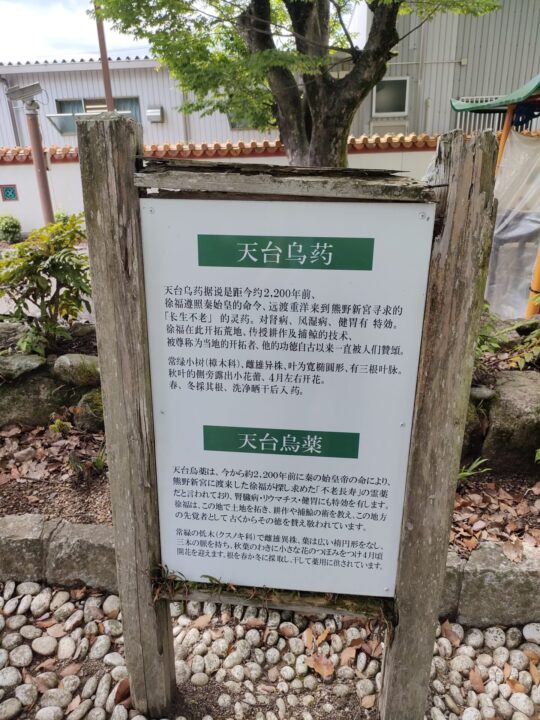

天台烏薬(てんだいうやく)

天台烏薬は、今から約2200年前に秦の始皇帝の命により熊野の地に渡来した徐福一行が探し求めた不老長寿の霊薬の正体だといわれています。もともとは神倉山のふもとあるいは蓬莱山のふもとに自生していました。

腎臓病・リウマチ・健胃に薬効があるとされています。徐福公園内の売店では天台烏薬のティーバッグを購入することができます。

天台烏薬をブレンドしたそば屋もあるよ

アクセス(徐福の宮)

〒647-0022

和歌山県新宮市阿須賀1丁目2−25

駐車場

徐福の宮がある阿須賀神社の隣に10台程度の駐車スペースがあります。

アクセス(徐福公園)

〒647-0020

和歌山県新宮市徐福1丁目4−24

駐車場

徐福公園内には駐車場がありませんが、新宮駅周辺の駐車場を利用できます。