神倉神社①

概観

『日本書紀』にはのちに初代天皇となる神武が「天磐盾(あまのいわたて)」とされる神倉山に登り、神倉神社の祭神、高倉下命(たかくらじのみこと)から聖剣を受け、八咫烏(やたがらす)の案内で大和(現在の奈良県橿原市)に入り、日本の国を治めたと記されています。

高倉下命の本地仏は愛をつかさどる愛染明王とされているよ

熊野川河口近くで川幅を増し大きく蛇行した熊野川の河原近くには、熊野速玉大社の社殿が立ち並び、周辺には町が広がっています。

熊野川の河口は、自然からの恵みをもたらすと同時に、砂嘴(さし)による閉塞を起こして氾濫しやすくなっています。

人の及ばない力を持った自然への恐れとその鎮めの祈りが、神倉神社における原始的な祭祀の場の始まりであったと考えられます。

現在では、熊野三山の一角として名高い熊野速玉大社が最も川べりに近く、熊野川河口の鎮めの役割を果たしていますが、新宮元来の聖地といえば、現在神倉神社がある岩山のあたりということになります。

この熊野速玉大社の北西にそびえる神倉山の中腹に位置する険しい崖の上には、「ゴトビキ岩」の名をもつガマの形をした巨岩がご神体として鎮座し、岩を捧げもつ形で神倉神社の小さな社殿が設けられています。

このゴトビキ岩は、古来より新宮のランドマークとして海の民の目印としての役割を果たし、また熊野権現の降臨した場所としても信仰を集めてきました。

神倉山は古代より神迎えの聖域として信仰されており、熊野三山の神々が降り立ったと伝えられる権現山でもあります。

周辺には熊野地方の歴史を伝える遺産や遺跡が分布し、熊野三山信仰の原初の起源となった自然とともに多様な文化的景観を保っています。

神倉神社は、現在では熊野速玉大社の飛び地境内、摂社として崇敬をうけています。

本社にゆかりの深い神を祀る小規模の神社を摂社といいますが、神倉神社の場合、歴史的には熊野速玉大社に現在お祀りしている神々をかつては神倉神社で祀っていたことから、熊野速玉大社よりも古くからの歴史と伝承を持っているということができます。

もともと、神倉神社でお祀りしていた神々を遷したのが熊野速玉大社のはじまりだね

急峻な石段を上った先にある境内からは眼下に新宮市の美しい眺望を見ることができ、火の祭「御燈祭」でも知られています。

もともと、権現山である神倉山は、熊野権現降臨の根本聖地とも伝承される原始的な祭祀の霊域でした。

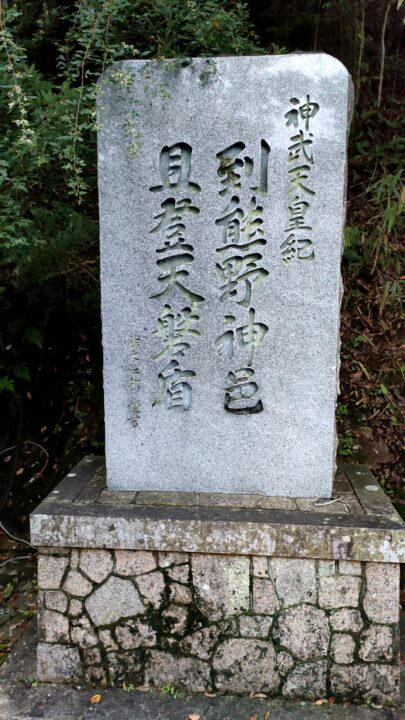

原始祭祀に用いられた銅鐸をはじめ、弥生時代にまで遡る祭祀遺物の出土があったこの巨岩のあたりが『日本書記』の神武天皇記にある「熊野神邑(くまのじんゆう)」に近い天磐盾であると見られています。

神倉神社境内に入る前には小さな太鼓橋が架かっています。その手前を右方向へ行くと、妙心寺という寺があり、御燈祭のときに上り子が必ず参拝することになっています。

妙心寺は、熊野比丘尼(くまのびくに)の活動の衰退と明治時代の廃仏毀釈を経て、今は寂れていますが、かつては中世末から近世初期にかけて多くの熊野比丘尼を配下に持ち、京の公家の子女が入寺する由緒ある尼寺として新宮における熊野比丘尼の本寺として栄えました。

上の写真が太鼓橋と妙心寺だよ

熊野比丘尼とは、烏帽子をかぶり、「熊野参詣曼荼羅(くまのさんけいまんだら)」を持って全国を行脚し、辻々で地獄絵などの絵解きをして熊野信仰を広めた尼のことです。

明治13年の台風で社殿が倒壊したため、現在の神倉神社の社殿は昭和初期に作りなおされたものです。

鈴門のある社殿を抜けて真っ直ぐに進むと、新宮市の眺望の向こうに熊野河口と海の遠景が広がっています。

神倉山に入って、ふもとの登り口から神倉神社までは往復で一時間ほどを予定しておくとよいでしょう。

登り口には、参拝者用の杖も用意されているので、利用すれば足腰の弱い方の参拝の助けになります。

登り口の朱の鳥居の向こうに、源頼朝が寄進したと伝わる自然石を積み上げた石段が538段ほど続きます。

登り口から中の地蔵までは特に傾斜がきついので、登りやすい靴など足元を整えて上るのが無難だと思われます。

ご祭神

新宮市内には市内を一望できる神倉山があり、神倉山にある神倉神社の社には初代神武天皇を補佐し、熊野地方の平定に貢献したと『古事記』に記載される高倉下命(たかくらじのみこと)が天照大御神(あまてらすおおみかみ)とあわせて祀られています。

明治時代以前、神仏習合が盛んだったころには神倉山の中腹に大黒天をお祀りしていました。

高倉下命は、建国の功臣熊野三党(3つの家系)の祖としても知られ、漁業と農業の守護神として信仰を集めています。

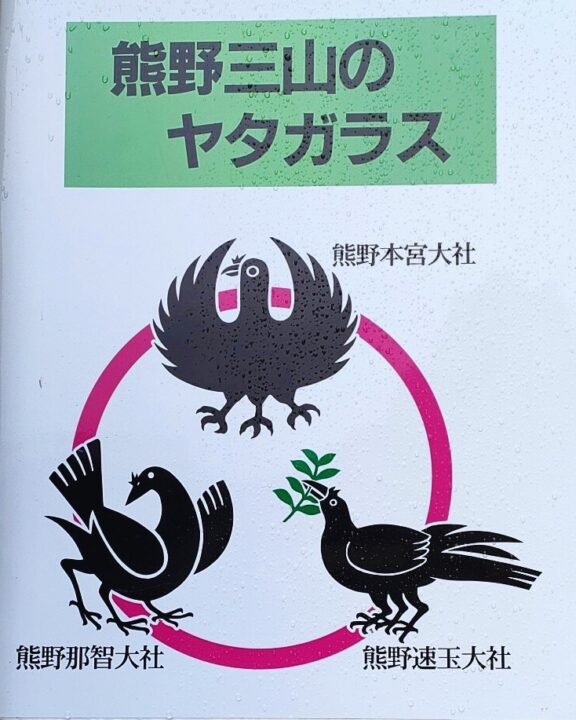

この地の八咫烏(やたがらす)に対する信仰に関しては、熊野では古くからカラスが神の使いとして尊重されていることが指摘できます。

八咫は「やあた」の略で、咫は上代の長さを表しており、巨大なことを意味しています。

つまり八咫烏とは巨大なカラスという意味です。

『古事記』では、八咫烏は神倉神社の祭神、高倉下命が神武天皇に対し遣わしたものとの記述があります。

ゴトビキ岩

熊野の神々が降臨したと伝えられる神倉神社のご神体「ゴトビキ岩」の岩陰からは、3世紀の銅鐸の破片や数多くの祭祀遺物が発見されています。

これは、熊野の地域では弥生時代には水稲農耕が始まっており豊穣を祈る祭祀に銅鐸が使用されたこと、古代から磐座(いわくら)としての自然信仰があったことを意味しています。

カエルの形をしたゴトビキ岩と呼ばれるこの聖なる巨岩は、538段もの石段を登ったところにあります。

熊野信仰における原始的な自然信仰の母体であり、古代祭祀の原点です。

熊野速玉大社が現在の熊野川河口の地に移るまでは、熊野速玉大神(くまのはやたまのおおかみ)を隣の社殿にお祀りしていました。

ゴトビキとは熊野の古語で「ガマカエル」を意味しています。

ゴトビキ岩の周辺は、平安時代後期から神倉聖(かんのくらひじり)と呼ばれる修験者が集まる修行所としても栄えました。

修験道の聖地として栄えていたんだね

自然信仰の観点から見ると、神倉山は秀麗な神奈備山、ゴトビキ岩は神の宿る磐座であると見ることができます。

古代祭祀の場であったゴトビキ岩は、熊野灘で魚を獲る海の民の目印であり航海の安全と豊漁を祈念する神降臨の聖域だったのです。

漁師たちはゴトビキ岩を目印にしていたのかな

また、神倉とは神の座るところを意味していることから、神倉山は神坐山(かみのいますやま)つまり神の宿る山を意味しているのでしょう。

神倉神社にいたる参道は鎌倉積みの急な石段で、ゴトビキ岩に辿り着くと小さな社が祀られています。

神仏分離令によって規模が縮小し今では無人となっていますが、かつては修験者たちの行場として隆盛し、立派な本殿が立ち、途中には山伏(やまぶし)寺もあったと伝えられています。

538段の参道石段は鎌倉幕府の征夷大将軍源頼朝が寄進したもので、毎年2月6日の御燈祭のときには、御神火を灯したたいまつを手にした白装束の男たちがここを一気に駆け下ります。

御燈祭の開催に先立ち、ゴトビキ岩の注連縄(しめなわ)は1週間ほど前に張り替えられます。

古い石段だから、参拝するひとは十分気をつけてね

猿田彦神社

神倉山の麓には、天孫降臨神話において、伊勢への伊勢神宮鎮座を招いた立役者であり「導きの神」としての御神徳が高く、「天狗さま」として親しまれている猿田彦命(さるたひこのみこと)を祀る猿田彦神社が鎮座しています。

神倉神社へといたる石段を上る前に参拝し、行程の無事を祈ることができます。

ご利益

- 高倉下命…倉庫守護、農業守護、漁業守護、産業開発守護、出世、除災招福、健康長寿

- 天照大御神…五穀豊穣、国家安泰、開運隆盛、子孫繫栄、息災延命、魔よけ、所願成就

- 猿田彦命…事業開運、交通安全、学業成就、良縁成就、芸能上達、商売繫盛

- 愛染明王…良縁成就・結婚成就・夫婦円満・息災延命・福寿増長・敬愛・降伏・降魔・除災・縁切り

アクセス

〒647-0081 和歌山県新宮市神倉1丁目13−8

駐車場

神倉神社境内にいたる太鼓橋の手前に数台程度の駐車スペースがあります。

開閉門時間

24時間開門

公式サイト https://kumanohayatama.jp/?page_id=18