神倉神社②

この記事では、熊野速玉大社の摂社神倉神社が立つ神倉山と「紀伊山地の霊場と参詣道」の一部としての神倉神社の特徴、毎年2月6日に行われる特殊神事「御燈祭」の概要と当日の様子について知ることができます。

神倉山について

神倉山は市街地の北西端に横たわる権現山の南端部分のことを指しています。

古代から、神倉山自体が神蔵(かんのくら)と呼ばれ、神の降臨する霊域とされてきました。

『日本書紀』に登場する「天の磐盾(あまのいわたて)」と伝えられる高さ100mを超える花崗斑岩の断崖絶壁をもち、その上には神が鎮座する磐座(いわくら)「ゴトビキ岩」を信仰対象とする神倉神社が鎮座しています。

拝殿のとなりの巨岩が「ゴトビキ岩」だよ

『日本書紀』の神武天皇紀に、紀元前3年6月、神武天皇は狭野(現在の佐野)を越えて熊野神邑(くまのじんゆう)に到り、天の磐盾(=神倉山)に登ったことが記されており、この地で高倉下命(たかくらじのみこと)の助力と八咫烏(やたがらす)の先導を得て大和の地に入り、初代天皇として即位されたことが記録されています。

神倉山における信仰は原始時代の巨岩信仰から始まりますが、今日では神武天皇の熊野東征の折、窮地に立たされた神武軍を救出したと神話が伝える高倉下命(たかくらじのみこと)が祀られています。

また、神仏習合のもとでの本地仏としては、愛染明王(あいぜんみょうおう)が祀られていました。

明治時代の神社合祀令で、熊野速玉神社に合祀されたこともありましたが、間もなく熊野速玉大社の摂社となりました。

神仏分離令以前、神仏習合が一般的であったころには、神倉山上に張り出した「籠り堂」としてのお堂や大黒天をお祀りした社殿がありました。

そのお堂は、明治時代の廃仏毀釈運動と台風の被害によって打ち壊され、今日ではわずかに礎石が残っています。

神仏習合信仰の熊野三山の風土のもと、古来から霊域・修験者の行場として栄えてきたのです。

神倉山を含む権現山は、標高253mの千穂ヶ峰を主峰としており、古い記録には「鎮護ヶ峯」とあることから、「神仏が鎮まり守護する山」という意味があるものと考えられています。

その山中からは12世紀を中心とする経塚が多数発見されており、この山が特別な聖域であったことが分かります。

世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の一部としての神倉神社

2004年7月7日、「紀伊山地の霊場と参詣道」は、ユネスコの「世界遺産条約」に基づき、世界遺産に登録されました。

神倉神社の位置する新宮市には、熊野速玉大社、権現山(神倉山)、阿須賀神社、熊野参詣道、熊野川、大峰奥駈道などのたくさんの世界遺産があります。

また新宮市の由来は、現代の熊野速玉大社が神倉山を旧社地とし、新しく宮を遷したことからつけられたという説が有力です。

「紀伊山地の霊場と参詣道」は、古代から神仏が宿るところとして信仰を集めた紀伊山地の「熊野本宮大社」「熊野速玉大社」「熊野那智大社」からなる熊野三山の三大霊場とそれらに至る多くの参詣道及び 信仰の基盤となった自然景観(文化的景観)によって構成され、自然を畏敬する日本人の精神文化を表す遺産として比類のないものです。

「紀伊山地の霊場と参詣道」の最大の特徴は、人間が長い年月をかけて自然との間に築き上げてきた「自然と人間の共同作品」といわれる「文化的景観」にあります。

自然は豊かな恵みを人間に与える一方、台風や洪水など人間の力の及ばない災厄を引き起こします。

こうした自然の働きに対し人間は古来、畏れ敬う心を抱き、山、滝、巨岩、樹木、島などを崇拝の対象としてきました。

印象的な自然の造形に対し人間が長年にわたって祈りを捧げ続けたことにより、祈りの場が形作られて文化的景観が形成されてきたのです。

とりわけ神倉神社は自然崇拝と関係が強いようにみえるね

新宮に立つ神倉山の断崖絶壁の上に鎮座する奇岩「ゴトビキ岩」、3つの川が合流し膨大な水量で峡谷を流下する熊野川は、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」を代表する文化的景観であるといえます。

紀伊山地の霊場「熊野三山」を構成する熊野速玉大社の背後にそびえる神倉山は、古代の神話に登場する天の磐盾とみなされる断崖絶壁の多い山で、その中腹に熊野の神が降臨したところとされる「神倉神社」を蔵しています。

御神体として信仰される巨岩「ゴトビキ岩」の周辺からは、3世紀の自然信仰にまつわる祭器である銅鐸をはじめ、12世紀を中心とする経塚が多数発見されており、熊野三山と同様に神仏習合の風土のあったことを物語っているのです。

2月6日の夜、山上の神倉神社で起こした神火を移したたいまつを持ち、大勢の白装束の男たちが急峻な石段を駆けくだる「お燈祭」は 原始的な自然信仰や熊野山伏の修行の儀礼を受け継ぐ祭礼として知られています。

このような神倉神社の文化的景観と精神文化の卓越性が「紀伊山地の霊場と参詣道」の世界遺産登録に果たした役割は少なくないでしょう。

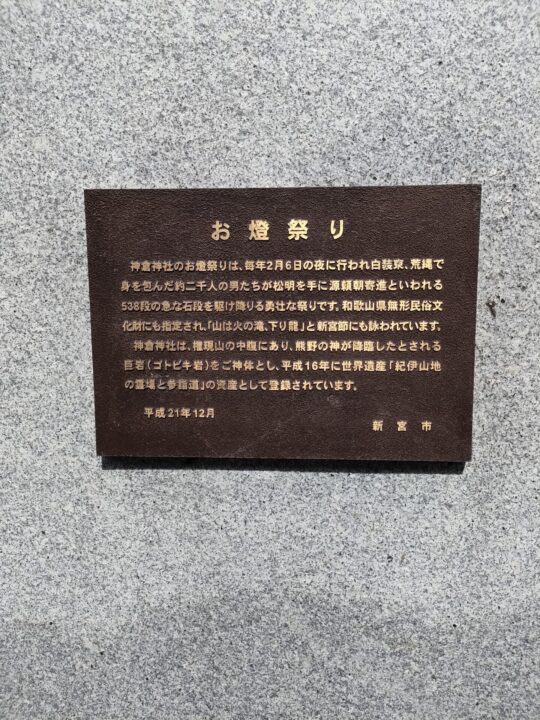

お燈祭

神倉神社では、毎年2月6日に天下の奇祭と呼ばれる火祭り、お燈祭が催されます。

神倉山上に座する神倉神社本殿から、鎌倉時代に源頼朝の命によって自然石を組み合わせ造られたという538段の石段を麓までたいまつを手に競って駆け下りる勇壮な火祭りで、新しい年のはじめの五穀豊穣を祈る予祝の意味をもった儀式としての側面があると考えられています。

お燈祭は、新宮人の男意気を示す火祭りであるとされ、原始信仰と修験道の伝統を受け継ぐ祭礼として国の重要無形民俗文化財に登録されています。

参加者は男子に限られており、お燈祭に参加することを「上る」といいます。

参加者は「上り子(あがりこ)」と呼びならわされ、その数は例年千数百名に及びます。

お燈祭では大きな山車も神輿も登場しませんが、神倉山に入り神職から火種を受けとった白装束の上り子たちが長い石段を下りるそのとき、たいまつに燃え移った火の群れが連なり一体となって火の龍が山を下るような姿を見せてくれます。

お燈祭当日の様子

お燈祭当日、上り子たちは白飯、豆腐やかまぼこなど白いものしか口にしてはならず、白襦袢、白又引、白頭巾、白足袋、草草履の白装束に身を固めます。

身を清める意味合いがあるみたい

夕方から神倉神社への登頂に先立って、阿須賀神社、熊野速玉大社、妙心寺を順番に参詣し、神倉山中腹にあるゴトビキ岩を御神体とする山上の神倉神社に集結します。

この建物が妙心寺だよ

午後7時過ぎから本殿で神職による神事が営まれたのち、上り子のたいまつに神火が次々に灯されていきます。

上り子の全員が山上の鳥居内に入ると、神門がいったん閉ざされます。

神倉神社の狭い境内では、先を争って石段を下ろうとする上り子たちの熱気とたいまつの炎と煙が充満して一種の騒然とした状態になります。

午後8時ごろ、門が開けられると上り子たちは雄叫びを上げながら一斉に飛び出し我先にと急な石段を駆け下りていきます。

たいまつの炎が滝のように流れる光景は、まさに龍が山を下りていくかのようであり、「お燈祭は男の祭り、山は火の滝下り竜」と新宮節にも歌われています。

上り子の男にとって一番に駆け下りるのは栄誉なことであるとみなされており、それがお燈祭の熱気の向上に拍車をかける要因となっています。

小さな子どもは後ろについて下りてくることが多いよ

ただし、お燈祭は本来駆け下りる速さを競うものではありません。

かつて旧暦1月6日に行われていたお燈祭の本来の意味は、新年における「聖火の更新」と心身の清めにあるといわれています。

お燈祭は本来、神倉山上のお堂の中で聖なる火と煙に燻されて心身を浄化し、神主から新たな聖火をうけて火のついたたいまつを大事に自宅に持ち帰ってご神燈に灯し、一年の平穏を祈るものだったのです。

現在では「下り」の部分が強調されているようだね

もっとも、現在では安全と防火の観点から火のついたたいまつを自宅に持ち帰ることは禁止されており、基本的には神社の境内で消火するようにされているようです。

上り子の大半が山から下ったあと、神職一行も神倉山を下りて阿須賀神社へと向かいます。

阿須賀神社で御幣一本を神殿に収めたあと熊野速玉大社に帰り、同様に御幣一本を備えてお燈祭は終わりを迎えます。

今は礎石しか残されていませんが、明治初期までは神倉山のゴトビキ岩の南面には大きな本堂が立っていました。

伝統的には、たいまつに火をつけたあと上り子たちをその本堂に収容し、戸を閉めてから一斉に山を下りさせるといった手順をとっていたといわれています。

本堂の中では、数多くの上り子が松明に火をつけたまま密集し、火の熱さと煙の苦しみを体験し除魔の浄化を受けたものと思われます。

公式サイト https://kumanohayatama.jp/?page_id=18