熊野古道

この記事では、熊野三山の神社群と寺社を結ぶ熊野古道(熊野参詣道)の概要・成立・発展について知ることができます。

熊野古道を構成する諸道についても解説しています。

熊野古道とは

熊野古道(熊野参詣道)とは、熊野三山に至るいにしえの参詣道のことを指しています。

紀伊半島南東部を縦横に伸びて張り巡らされた熊野古道は、熊野権現信仰の中心地「熊野三山」へと至る日本唯一の「信仰の道」です。

深い山々と太平洋の海に囲まれた熊野の地は、古くから神々の住まう霊域と考えられてきました。

大自然に対する原始的信仰から始まった熊野は、大乗仏教や密教の流入を経て仏僧や修験者の修行の場としての発展をみました。

平安時代中期には、その霊験が広く信じられ、皇族や貴族を中心とした人々にも熊野信仰が浸透していきました。

中世以降は庶民にも熊野への参詣を行う者が多くなり「蟻の熊野詣」と呼ばれるほどの多くの参詣者を集めたと伝わります。

今でも、当時の熊野詣を体験できる険しいルートがあるよ

身分を問わず、数え切れないほど多くの人が熊野古道を踏みしめ、紀伊半島南東部の深奥の聖地「熊野三山」を目指したのです。

熊野三山とは、熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社、那智山青岸渡寺、補陀洛山寺を含む三社二寺の総称です。

熊野三山に置ける信仰では、熊野速玉大社が前世の罪を清め、熊野那智大社が現世の縁を結び、熊野本宮大社が来世を救済すると考えられてきました。

熊野三山を参拝すれば、過去、現在、未来の安寧を得られるという信仰が世の中に広まった結果、中世以降、多くの人たちが熊野古道を歩いて熊野三山を訪れるようになったのです。

2004年、熊野古道・熊野三山を含む「紀伊山地の霊場と参詣道」はその文化的価値を認められ、ユネスコの世界遺産に登録されました。

熊野古道には、京の都・大阪から熊野三山を目指す紀伊路、真言宗の総本山である高野山と熊野三山を結ぶ峻険な小辺路、伊勢神宮と熊野三山の二つの聖地を結ぶ伊勢路、紀伊路を経て太平洋の海岸線を南下していく大辺路、口熊野こと闘鶏神社が位置する紀伊田辺から熊野の山道に入り熊野本宮大社に向かう中辺路の五つのルートがあります。

この五つのルートのうち、紀伊路を除く熊野古道四ルートが世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」に登録されています。

これらの古道は、時代や巡礼者の出発地などによって使い分けられてきましたが、古代から中世にかけては紀伊路から中辺路の経路が頻繁に使われていました。

熊野の地への尊崇の篤かった平安時代後期・鎌倉時代の上皇・法皇たちが熊野御幸を行うに際しても、この紀伊路と中辺路の経路が使用されました。

熊野三山への参詣の道は修行の道であると考えられていました。

人々は、難路として名高い熊野古道を実際に体験することで自らの罪を滅ぼし、新しい自分として蘇りを果たそうとしたのです。

熊野古道を踏破し、熊野三山を参拝してはじめて熊野権現の加護も得ることができるのだと考えられました。

平安時代後期に上皇・法皇を始めとする参詣者がその回数を競うように熊野を参詣したのも、熊野詣そのものを修行とみなしていたからであるといわれます。

修行・苦行としての熊野詣の回数を重ねること自体に信仰としての意味があったのです。

鎌倉時代に入って皇族による熊野御幸が衰えると、熊野詣の主役は武士階級に受け継がれました。

室町時代には、庶民の中にも熊野詣を行う者が増えました。

熊野古道・熊野三山の賑わいを形容した「蟻の熊野詣」という言葉は、当時の参詣道の賑わいを今に伝えているのです。

近世に入ると、伊勢神宮に参拝するお伊勢参りや寺院を巡礼する西国観音巡礼を兼ねて熊野三山への参詣が行われるようになりました。

熊野古道は厳しい修行の道であると同時に、あらゆる人々を受け入れ、魂を蘇えらせる「広大慈悲の道」(『梁塵秘抄』)でもありました。

熊野古道は今もなお、熊野三山の聖地を目指す旅人の足跡が絶えることはありません。

熊野古道の成立と発展

太古、熊野の神々は大自然そのものでした。

熊野三山の信仰は、古代熊野の人々が祖霊が住み神々が宿るところと考えた山々や川の流れ、巨大な滝や巨岩に対する素朴な畏怖・感嘆の念を基礎として発展してきました。

アニミズム的な信仰だね

滝や巨岩など神聖さを感じさせる特徴的な自然の造形に向かって、古代熊野の人々が踏みしめた道が、熊野古道の原型であるといえます。

奈良時代後期以降、徐々に神仏習合の浸透を受け神仏の住まう聖地と考えられるようになった熊野の地は、平安時代中期にはいっそう宗教的な霊場として神聖視されるようになりました。

奈良や京の都からの貴族を中心とする参拝者が増加した結果、熊野古道とその周辺の宿も発展をみました。

平安時代後期の院政期から鎌倉時代にかけては、極楽浄土への来世の往生を目指す浄土教が隆盛するとともに、熊野三山の地が浄土そのものであると考えられるようになり、上皇・法皇・女院や権門貴族層の熊野御幸・熊野参詣が頻繁に行われるようになりました。

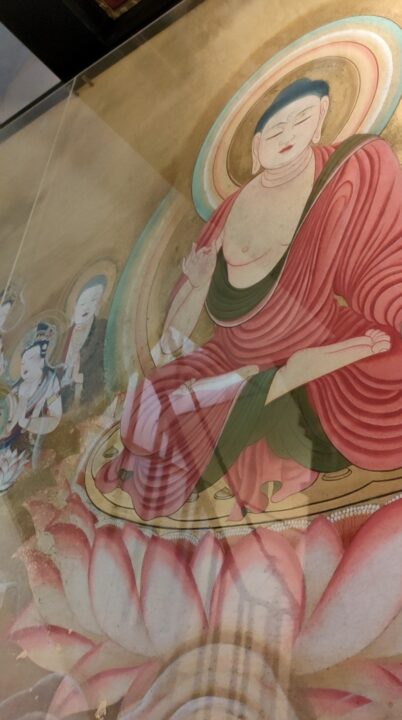

平安時代後期の院政期から鎌倉時代にかけて、すなわち日本が中世になるころには、熊野三山においてとりわけ熊野本宮大社の主神である家津美御子大神(けつみみこのおおかみ)の神仏習合における本地仏、阿弥陀如来(あみだにょらい)に対する信仰が盛んになりました。

阿弥陀如来とは、人間を死後極楽浄土に迎え入れるとされる仏です。

阿弥陀如来は浄土教の本尊でもあるよ

阿弥陀信仰が浸透した結果、熊野本宮大社における「死後往生」「現世利益」を求める現世・来世の両方にわたる信仰が熊野権現信仰の中心となりました。

そのころには熊野三山の三社は一体であるとも考えられるようになり、合わせて熊野三山の一角である熊野速玉大社の熊野速玉大神(くまのはやたまのおおかみ)の本地仏薬師如来(やくしにょらい)に対する信仰と熊野那智大社の熊野夫須美大神(くまのふすみのおおかみ)の本地仏千手観音菩薩(せんじゅかんのんぼさつ)に対する信仰も盛んになり、熊野三山に繰り返し参詣する熊野御幸・熊野詣の宗教的現象を生み出したのです。

熊野三山に宿る神仏が来世のみならず現世においても救いをもたらすと考えられるようになったことは、皇族・貴族層の熊野三山参詣の熱意に拍車をかけました。

当時、京の都の世俗化した既成宗教に救いを感じられなくなった皇族・貴族層は、修験道や陰陽道、神道・仏教・密教や山岳宗教の複雑に混合する熊野の地に現世・来世の救いを求めたのです。

皇族や貴族が多く参詣するようになり、熊野三山の聖地としての霊威が高まるにともない、熊野古道や周辺の宿などがいっそう整備されるようになりました。

皇族・貴族による熊野への参詣が日本全国に及ぶ戦乱により衰退したのちには、武士・僧侶による参詣が盛んになり、近世には多くの民衆が遠方からはるばる熊野の地を目指し、熊野三山の神々と仏に救いを求めるようになりました。

熊野の地は時代や身分を超えて、多くの人々の崇敬を受けたのです。

民衆による熊野への参詣という宗教的行動は熊野詣が「苦行」であり、自らが努力して参詣してこそ神仏の救いにあずかることができるという「自力作善」の論理に基づいています。

その究極的な目的は、熊野の神仏に立願することを通じて、知らず知らずのうちに身についた目に見えない悪霊や罪を滅ぼし、現世の利益と来世の往生を得ることにありました。

とりわけ中世・近世以降は「滅罪信仰」と「浄土信仰」が熊野を参詣する民衆の信仰の中心となったのです。

伊勢路(今の三重県方面)と紀伊路(今の和歌山県方面)、どちらの古道から参詣しても熊野三山の神仏の功徳を得ることができると広く信じられていました。

民衆による熊野詣が盛んになったことにより、伊勢路・紀伊路を中心とする熊野古道の周辺地にいっそうの発展をもたらされたのです。

熊野古道の諸道

熊野古道(熊野参詣道)の全容

南紀州にそびえる霊場「熊野三山」は、各地からのアクセスがよいとは言い難い紀伊半島南東部に位置しており、参詣者のそれぞれの出発点に応じて複数の経路が開かれています。

これらの経路、すなわち「熊野古道」は大きく三つの経路に分類できます。

第一の経路は紀伊半島の西岸を進む歴史ある古道で、「紀伊路」と呼ばれています。

さらに紀伊路は、口熊野こと闘鶏神社が位置する紀伊田辺の地から東に歩を進め熊野の山中を通って熊野本宮大社を目指す「中辺路」と、そのまま紀伊半島の海岸線に沿って進む「大辺路」とに分かれています。

この中辺路が熊野三山への参詣にあたり、最も頻繁に利用されてきた古道です。

第二の経路は、伊勢田丸から紀伊半島の東岸(今の三重県南西部)を通る伊勢神宮と熊野三山を結ぶ近世になってよく使われるようになった古道で「伊勢路」と呼ばれています。

伊勢神宮と熊野三山の両方の聖地を巡礼したい参詣者に現在でもよく用いられている古道です。

観光目的でもよく利用されていたみたい

第三の経路は紀伊半島の中央部を通り、真言密教の霊場高野山と熊野三山を結ぶ「小辺路」と呼ばれる急峻な古道です。

「小辺路」に関しては標高の高い山々を通ることになり、主に修験道の行者によって「修行」としての熊野三山参詣の目的のもとで使用されてきた歴史があります。

古代・中世にわたって熊野三山への参詣に利用された熊野古道の諸道は、近世に入ると熊野三山への参詣を含む一連の西国巡礼の経路とされて西国巡礼者もその列に加え、引き続き盛んに利用されました。

中辺路(なかへち)

熊野古道中辺路は、古来より京の都や西日本の各地から熊野三山への参詣に最も頻繁に利用された経路です。

平安時代中期ごろより、摂関家の貴族をはじめとする熊野三山参詣の記録が数多く遺されていますが、その記述の中にも中辺路が利用されたことが記されています。

この中辺路では、紀伊半島西岸の紀伊田辺から東に向かい、熊野の山中を進んでまず熊野本宮大社を参拝します。

熊野本宮大社の参詣を終えたあとは、「川の参詣道」こと熊野川の舟運を利用して新宮の熊野速玉大社、那智山の熊野那智大社と順番に参詣します。

熊野詣を終えた古の参詣者たちは基本的に帰路は同じ経路を逆に辿ることになりまししたが、那智の山中を超える中辺路最大の難所、大雲取越え(おおぐもどりごえ)・小雲取越え(こぐもとりごえ)を通って再び本宮に向かうこともありました。

熊野那智大社から小口まで続く大雲取越えは、その名にたがわぬ雲をつかむような難所で、傾斜の強い石段や厳しい坂道が続いています。

那智山の原始林を抜ける雲取越えの古道のかたわらには、供養塔がひっそりとたたずんでおり、熊野三山への参詣がまさに命がけであったことを現代を生きるわたしたちに伝えています。

京の都から当時で往復約1ヶ月を要し、その全長は600kmを超える「修行」と呼ぶにふさわしい厳しい行程でした。

17世紀以降は、西国巡礼の隆盛をみてからは西国巡礼者もこの道を利用するようになりました。

また、中辺路沿道には、熊野三山の神々の御子神(みこがみ=子どもの神々)をお祀りしている「王子」の社やその遺跡が点在しています。

現在でも、中辺路はいにしえの面影を残しており、山地に住まう人々が昔ながらの林業や農業を営む風景、旅人の疲れを癒してくれる宿場など、熊野詣の全盛期を彷彿とさせる風景と出会うことができます。

かなりの距離を要する中辺路を踏破するには入念な計画と体力が必要になりますが、道中の看板・標識や宿泊施設も他の参詣道に比べて充実しているため、国内外から熊野古道を訪れる人々の多くが利用する人気のルートであるといえます。

王子

熊野古道の主たる参詣道である中辺路には、熊野三山の神々の御子神を祀った「王子」社が点在しており、その数の多さから熊野九十九王子と呼ばれています。

九十九は実際の社の数を指すのではなく、数が多いというほどの意味です。

参詣者は熊野古道を歩くなか道中の王子社に立寄り、旅の無事と守護を祈ったのです。

阿須賀王子・浜の宮王子などの神社につけられる「王子」とは熊野三山の神々の子(御子神)のことを指すと説明する説と海洋神のことを指すという説があります。

王子社では、上皇・法皇や貴族の熊野御幸・熊野参詣のおり、宿舎が設けられ、奉幣や読経などの修験・神仏混合の儀式や舞の奉納、相撲神楽、歌会(うたあわせ)の催しが行われることもありました。

この王子社群は、摂津の地にある窪津王子を起点として数キロメートル間隔で設けられており、とりわけ藤代・切目・稲葉根・瀧尻・発心門の五体王子は、その格式の高さで崇敬を集めてきました。

熊野三山の鎮座する新宮・那智の地においても、かつての王子社として阿須賀神社(阿須賀王子)、熊野三所大神社(浜王子)が熊野三山古来の信仰を今に伝えています。

大辺路(おおへち)

熊野古道大辺路は、熊野三山の入り口とされている紀伊田辺で中辺路と分岐した、紀伊半島の海岸線に沿って南下して熊野三山を参拝する経路です。

熊野三山の奥駈け(おくがけ)という厳しい山中修行を行う修験者や、西国巡礼の三十三度行者と呼ばれる巡礼者が主に用いてきました。

大辺路は太平洋と熊野の山々が織りなす美しい大自然の景観に恵まれていることから、江戸時代以降、参拝に聖地観光を兼ねた人々に好んで利用されました。

その風景ののどかさ・美しさは多くの紀行文で賞賛されています。

現在では開発が進みもともとの古道の姿を良好に保っている範囲は限られていますが、 今もなお太平洋と山々が織りなす風景を楽しむことができます。

伊勢路(いせじ)

熊野古道伊勢路は、伊勢街道の分岐点である田丸を起点として、皇室の祖先神である天照大御神をお祀りする伊勢神宮と熊野三山を結ぶ紀伊半島東岸を南に下る風光明媚な古道で、所々の峠道に土壌の流出や路面の崩壊を防ぐための石畳の風景を見ることができます。

現在の熊野市に位置する「花の窟」からは、七里御浜を通って熊野速玉大社に至る「七里御浜道」と、内陸部を通り熊野本宮大社に至る江戸時代に開かれた「本宮道」に分かれており、「道の世界遺産」として登録されています。

平安後期以降、中辺路が熊野三山参詣の主要道として利用されるようになったことにより、一時巡礼者が少なくなりました。

その後、伊勢路は地域間を結ぶ生活道として地域住民の用に供されていたのですが、江戸時代に庶民の伊勢神宮への参詣と青岸渡寺を一番札所とする西国三十三所観音霊場巡りが全盛期を迎えたことを受けて、東国からの参詣者が盛んに利用するようになり、信仰の道・祈りの道として再度発展しました。

小辺路(こへち)

熊野古道小辺路は紀伊半島中央部を南北に縦断し、熊野三山と高野山の両霊場を約70キロメートルの最短距離で結ぶ、熊野古道のなかで最も険しい古道です。

もともとは熊野地方の産物を迅速に京の都や大坂に輸送するための経路だったのですが、熊野三山への参詣が流行するのにともない、中世末から主に参詣道として利用されるようになりました。

伯母子山をはじめとする標高1000m級の峠を三度も越える必要があり、主に修験道の行者が「修行」の一環としてこの経路を選択することもあったといわれています。

小辺路は熊野三山への参詣が全盛期を迎えていたころの面影を今によく伝えており、苔むした石畳や旅人の無事を古来から見守ってきた三十三体の観音の石仏が道中にお祀りされています。