熊野三山

目次

「熊野」の由緒

「熊野」という地名が古文書に表れるようになったのは、奈良時代のことです。

712年に編纂された『古事記』、720年に編纂された『日本書紀』において初代神武天皇の業績を讃える熊野神話が収録されており、その記述のなかに「熊野」の地名を見ることができます。

「熊野」という地名の由来には、動物のクマが住んでいたからであるという説、都の置かれた奈良や京都からみると辺境つまり「隈(くま)」であるためそう呼ばれたという説など諸説あります。

現代の和歌山県南部、三重県南部の地理や風土をまとめた『紀伊続風土記』には「熊野は隈(くま)にてこもる義にして」 との記述があります。

すなわち「熊野」には「奥まったところ」「(死者が)隠れる場所」という意味が内包されているということを表しています。

「奥まったところ」という意味は、人々の居住地から区画されていることを意味していることから、「熊野」という地名は「神々が住まう地」という意味にも通じていることがわかります。

さらに、「熊野」の「くま」という音は、鬱蒼とした森のことを表わすともいわれており、大自然に囲まれた熊野の地の風景を想起させるものでもあります。

この「熊野」という地名の由来に共通している要素は、日本の辺境であるということです。

日本の南方に位置し、温暖と多雨が結びついた高温多湿な熊野の地は多種多様な植物の生育に適しており、古代より鬱蒼とした樹林に満ちた熊野の景観を形成してきました。

しかも熊野の地は時代を通じて開発されることが少なかったこともあり、時代の変化による影響をほとんど受けず、古代の風景を今なお残しています。

この樹林の黒々とした繁茂により形成される熊野の山々の幽暗な景観が、古代の人々の山中他界観(山々を死者の魂が住まう場所と考えること)と結びつき、熊野の地において展開する原始的信仰、記紀神話の信仰、神仏習合に基づく信仰の基礎を形作ったのです。

後にこの地が「黄泉の国」と呼ばれ、中世の神仏習合の進展を経て西方極楽浄土とみなされるようになったのは、こうした熊野の山々の風景が人々の心に現世と隔絶した印象をもたらしたことによるものと考えられます。

熊野は、古代「黄泉の国」あるいは「死者の国」と呼ばれてきましたが、その理由は日本神話に関係しています。

『日本書紀』においては熊野がイザナミノミコトの埋葬地であると記述されています。

イザナギノミコトとイザナミノミコトの出会い、国生み、別離の神話が綴られた『古事記』の「神代七代」の章には、イザナミノミコトが火の神カグツチノミコトを産んだ時に産道の火傷がもとで亡くなったとする記述があり、このイザナミノミコトの死について『日本書紀』では、「紀伊国熊野の有馬村に葬りまつる」と記述されています。

現在でも、熊野市有馬町の海沿いにはイザナミノミコトの墓と伝わる巨岩、花の窟がそびえたち、花の窟神社として崇敬を集めています。

花の窟神社から1.5キロにほど西には、日本最古の神社群の1つとされ、古代の信仰を今に伝えている産田神社も位置しています。

まだ熊野の地名は、死者の霊が住むといわれる「黄泉の国」との関連もあるという説もあります。

この説によると、古代の人々は死者が隠れるところを「隠国(こもりく)」と呼び習わしたところ、熊野の地名は「隠国(こもりく)」→「隠野(こもりの)」→「熊野(くまの)」と音が変化した結果生まれたものであるといいます。

熊野の山々の風景や記紀神話の記述は、熊野に「根の国」や「常世の国」すなわち死の国と関係しているという共通のイメージをもたらしました。

しかし、『古事記』においてはイザナギノミコトの黄泉の国からの帰還が描かれ、その後イザナギノミコトは天照大神(あまてらすおおみかみ)・月読命(つくよみのみこと)・スサノオノミコトの三貴神を生み出したことから、熊野の地は「黄泉の国」であると同時に「蘇り(よみがえり)」の力を持ち、ここを訪れてから帰ることで魂の再生を果たすことができるという信仰が形作られたのです。

こうして、熊野の地では不老長寿信仰や再生信仰が意識されるようになったのです。

「熊野」と称される領域の範囲については正確に限定することは難しく、諸論あります。

古来、紀伊半島の南部一帯が熊野と称されてきました。

現在の和歌山県の東牟婁(ひがしむろ)郡、西牟婁(にしむろ)郡と三重県の南牟婁(みなみむろ)郡、北牟婁(きたむろ)郡は古代の行政区画では紀伊国牟婁郡と称されており、この牟婁郡が熊野の地の大半を占めています。

牟婁郡の牟婁の地名は、「室(むろ)」に由来し、山で囲まれた地形を意味しているよ

従って現在の地名では、「口熊野」こと闘鶏神社の位置する和歌山県紀伊田辺市から三重県尾鷲市までの範囲を「熊野」とみることができます。

もっとも、歴史的には奈良県吉野群の奥吉野の一部も「熊野」に含まれています。

とりわけ十津川村の玉置山は修験道の聖地として栄えた熊野信仰の一大拠点で、山頂近くに「熊野三山の奥の院」と称される玉置神社が鎮座していることから、熊野の範囲に含むことが一般的です。

熊野三山の信仰の発展

紀伊半島南東部の熊野の地は大自然に対する原始的信仰を基盤とし、古代には大乗仏教や真言・天台密教、山岳宗教の影響を受けつつ修験道の聖地にもなりました。

平安時代中ごろ、神仏習合の進展を経た熊野三山は、仏教の尊格と日本古来の神々が結びついた熊野三所権現を共通の祭神としてお祀りする熊野本宮大社・熊野速玉大社・熊野那智大社の三社を中心としつつ崇敬を集め、那智山の青岸渡寺と補陀洛山寺に対する信仰、「熊野三山の奥の院」こと玉置神社における修験の信仰をも内包して発展することになりました。

平安時代後期から鎌倉時代にかけては浄土教的な信仰が隆盛し、来世の極楽往生が広く切望されるにいたると、熊野本宮大社が阿弥陀如来の座する西方極楽浄土に擬せられて多くの参拝を受けました。

参拝者が増加するにつれ、熊野三山を結ぶ熊野古道も発展を遂げることとなりました。

さらに、熊野那智大社の位置する那智山についても観音浄土そのものとみなされるようになり、現世利益と来世の極楽往生を説く観音信仰がこの地に浸透して観音巡礼の霊場として栄えるにいたりました。

熊野の地は時代の移り変わりに応じて新しい宗教を受け入れ、その内に取り入れてきました。

大自然に対する原始的信仰からはじまった熊野の地において、熊野の神々は人々にとって遠い存在ではありませんでした。

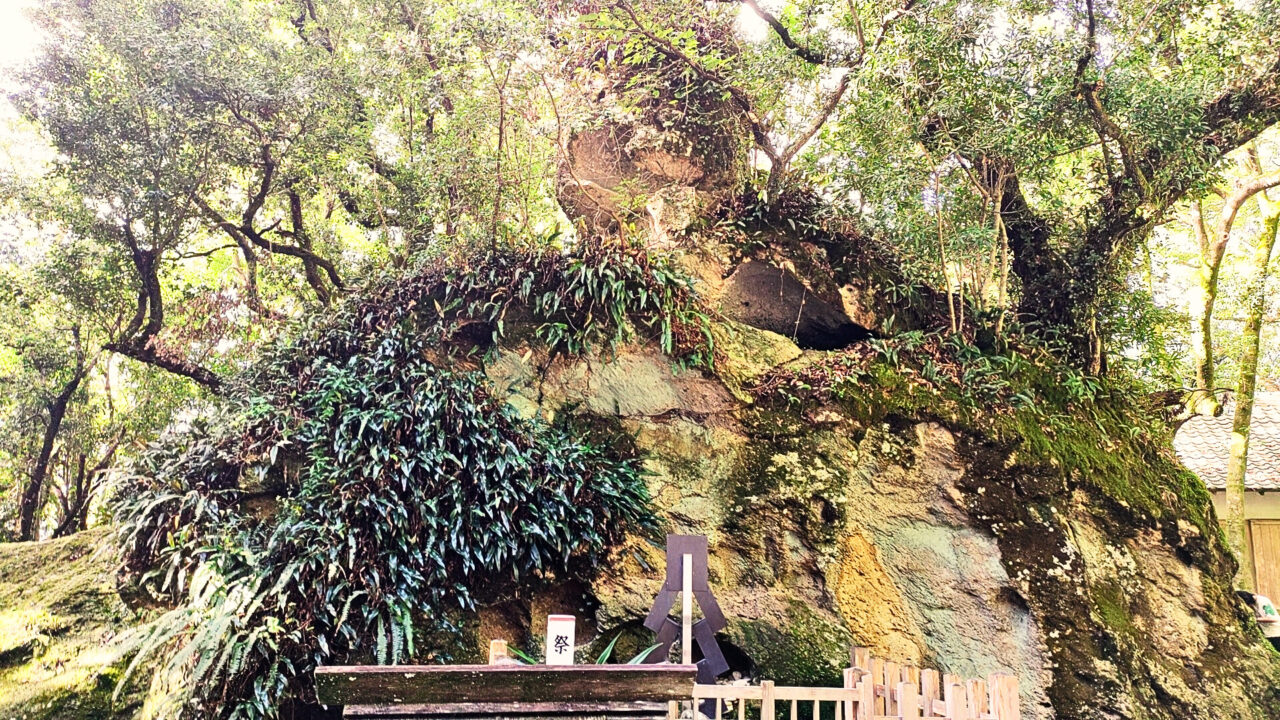

人々は那智の滝や熊野川の流れ、神倉山頂上に鎮座する巨大なゴトビキ岩の中に神々が宿るのを感じ、崇拝の対象としてきたのです。

しかし、自然崇拝のみにとどまることなく『古事記』『日本書紀』の成立以後は、記紀神話の神々を祭神としてお祀りし、神仏習合や本地垂迹の傾向をも受け入れて修験の道場としても名声を集めました。

神仏習合の傾向が強かったことが熊野三山の特徴だったといえるね

浄土教が流行したときには人々の現世・来世にわたる欲求を受け入れて西方極楽浄土・東方瑠璃浄土・南方補陀落浄土をその地に現出させ、上皇や法皇を始めとして多くの崇敬を受けました。

熊野三山信仰の特色として、女性や身体障害者等の弱者に優しいことが挙げられます。

平安時代、藤原彰子に仕えた和泉式部が熊野三山参拝のおり、月の障りになって参拝をためらっていたところ、夢の中で熊野権現から参拝を許されたという言い伝えが残っています。

この熊野の地は永年にわたって聖なる存在の座する霊域として常に人々を差別なく受け入れ、その崇敬を受けてきたのです。

伊勢神宮と熊野三山

熊野三山のある紀伊半島南東部の近くには、皇室による崇敬を受ける日本最大の神社、伊勢神宮が位置しています。

神道的な観点からは、「顕国(うましくに)」こと伊勢の地にて天照大御神(あまてらすおおみかみ)をお祀りする伊勢神宮が日本の神社の中でもっとも格が高く根源的な神社であると考えられています。

現在では伊勢神宮は多くの人々の参拝を受け入れていますが、もともと伊勢神宮は国家による祭祀を要求し、「私幣を禁断する」すなわち民衆の崇拝を受け入れない神社として存在していたのです。

伊勢神宮の初期の儀式次第には密教の儀式体系の影響を受けていたといわれていますが、時代が下るにつれてその中に仏教の要素のあることを嫌って排除するようになりました。

「隠国(こもりく)」こと熊野の地に座する熊野三山は伊勢神宮の姿勢とは異なり、上皇や法皇の熊野御幸の目的地として栄えただけにとどまらず民衆の崇拝を広く受け入れ、さらには仏教的な要素が流入するのを容認し、神仏習合を受け入れて如来や菩薩の聖地として擬せられさえしています。

この二大聖地は、近世以降、伊勢路という参詣道が発展するにともないともに巡礼者の目的地となりました。

伊勢神宮に参詣した後に紀伊半島を南下し、西国三十三箇所観音巡礼の一番札所である那智の青岸渡寺に向かい、併せて熊野三山に参詣して札所を巡って帰郷するという伊勢・熊野詣の目的地としてともに崇敬を集めるようになったのです。

熊野三山の神社と仏閣

熊野三山信仰の特徴は、あらゆる階層の人々に開放されていたことです。

熊野三山は南紀州の不便な山奥に位置する霊山群であるにもかかわらず、上は天皇を退位した上皇や法皇に始まり、貴族や武士、下は一般の庶民まで競って熊野三山に参拝しました。

僧侶も身体障害者も女性も、「浄不浄を問わず、貴賤に関わらず、男女を問わず」ふところ深い熊野の地で等しく受け入れられ、みんな熊野古道を分け入って祈りを捧げたのです。

日本の神社や仏閣における信仰では、古来女性、とりわけ月の障りの期間にある女性を穢れたものとみなし、その立ち入りを禁止する聖域が少なくありませんでした。

熊野三山からさほど遠くない距離に位置している真言密教の聖地、高野山は近世まで女人禁制を墨守しており、女人堂のみで女性の参詣を許可していました。

現在でも熊野三山と峰続きになっている奈良県の大峯山は古来の修験道の伝統のもと女人禁制を保っています。

熊野三山は他の多くの神社・仏閣とは異なり、古来から女性を排除することなく受け入れてきたのです。

ふところの広い聖地だったんだね

現代では性別や個人の持つ属性によって排除されないというのは、至極あたりまえのことではありますが、古代・中世当時の時代背景において神社や仏閣を含む霊場が女性を排除せずに受け入れるというのは画期的なことでした。

熊野の地は蘇りの聖地といわれており、とりわけ熊野本宮大社が熊野三山における蘇り信仰の中心を担っています。

古来「黄泉の国」と言い表されてきた熊野における「蘇り」とはすなわち「黄泉帰り」であるともいえます。

それは、イザナギノミコトが亡くなった妻のイザナギノミコトを慕って黄泉の国に行き「死」に触れてそこから帰ってくるという『古事記』の神話に由来しています。

先述のとおり、『日本書紀』には、火の神カグツチノミコトを産んで産道にやけどを負って亡くなったイザナミノミコトが熊野の地に葬られたとの記述があります。

イザナギノミコトは「黄泉の国」から帰還したのち、天照大神やスサノオノミコトなどの日本の主要な神々を生み出したとされています。

この伝説から熊野の地を参詣して郷里に帰ってくることで、参詣者の人生が甦るのだとする「蘇り(黄泉がえり)」信仰が生まれました。

『古事記』には、スサノオノミコトが亡くなった母のイザナミノミコトを慕って「根の国」へ行く話が収められています。

「根の国」が何を指しているのかということについては、地下のことを指しているという説、出雲国のことを指しているという説など諸説ありますが、イザナミノミコトの墓のある「黄泉の国」のことすなわち熊野のことを表しているとも伝えられています。

熊野三山(三社二寺)

熊野三山信仰とは、和歌山県南東部、自然豊かな南紀州に位置する神仏習合の聖地「熊野本宮大社」「熊野速玉大社」「熊野那智大社」の熊野三所に対する信仰の総称です。

熊野三山信仰は、三熊野(みくまの)信仰、熊野権現信仰とも称されており、そこに座する神々とその本地仏(神仏習合の進展とともに神々の本体と考えられるようになった如来・菩薩など)に対する信仰を表しています。

熊野三山は、全国に鎮座する熊野神社の総鎮守社としても著名です。

霊場としての「熊野」はこの熊野三山こと「熊野本宮大社」「熊野速玉大社」「熊野那智大社」の三社に加えて、那智山の「青岸渡寺」、那智山ふもとの「補陀洛山寺」の二寺を加えた三社二寺で構成されています。

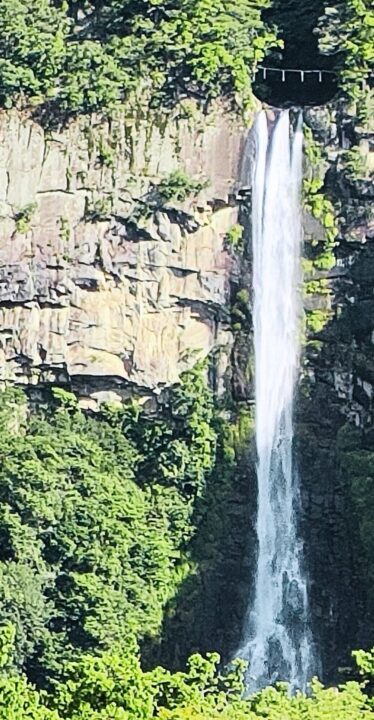

熊野三山の三社は、熊野速玉大社の山に対する崇拝、熊野本宮大社の川に対する崇拝、熊野那智大社の滝に対する崇拝などもともとは個別の自然崇拝の起源を有しています。

神仏習合の進展にともない「熊野三山」として一体の信仰対象となってからは、各々の神社の主祭神を相互に勧請し「熊野三所権現」として崇敬されるようになり、皇族から庶民まで広く信仰を集めました。

那智山の青岸渡寺は西国巡礼の一番札所として名声のある寺院であり、補陀洛山寺は海の彼方に南方浄土を求める補陀落渡海で著名な寺院です。

熊野本宮大社

熊野本宮大社では、スサノオノミコトと同体とされる家津美御子大神(けつみみこのおおかみ)を主神として、熊野十二所権現を祀っています。

神仏習合が進展してからは、阿弥陀如来の座する西方極楽浄土に擬せられて広く信仰を集めました。

もともとは熊野川ほとりの大斎原(おおゆのはら)の地に鎮座していましたが、明治22年(1889)の大洪水によって損害を受け現在の位置に遷りました。

杉木立に囲まれた石段を登り楼門を抜けると、古式を現在に伝える檜皮葺きの社殿が見えてきます。

社殿は現在では国の重要文化財とされています。

熊野速玉大社

熊野川河口付近に位置し、神倉山を背景に鎮座する朱塗りの社殿が美しい神社です。

熊野速玉大社では、イザナギノミコトと同体とされる熊野速玉大神(くまのはやたまのおおかみ)を主神として、イザナミノミコトと同体とされる熊野夫須美大神(くまのふすみのおおかみ)を準主神としてお祀りしています。

神仏習合の進展にともない、東方瑠璃浄土を主宰するという薬師如来(やくしにょらい)の聖地とみなされるようになりました。

もともとは神倉山頂上のゴトビキ岩の隣に鎮座していた神倉神社の社殿を現在地に遷し、真新しい神殿を建てて神々をお祀りしたという経緯があり、そうした経緯から「新宮」熊野速玉大社と称されるようになったのです。

やがて、当初熊野速玉大社の異名であった「新宮」は熊野速玉大社の位置するこの地全体を表す地名となりました。

熊野那智大社

熊野那智大社は、那智山中腹に位置する熊野三山の一角です。

最初は熊野速玉大社の摂社として崇敬を集めていましたが、のちに修験道など独自の信仰形態が隆盛するにつれて、独立した霊場となりました。

イザナミノミコトと同体とされる熊野夫須美大神(くまのふすみのおおかみ)を主神としてお祀りしています。

修験道の聖地として厳しい修行の舞台となる一方、神仏習合の進展にともない、千手観音菩薩(せんじゅかんのんぼさつ)の主宰する南方補陀落浄土に擬せられるようになりました。

もともとは那智の滝を神と崇める自然信仰を起源としており、現在の位置に遷宮する以前は熊野那智大社自体も現在の飛瀧神社が鎮座する滝のふもとにありました。

熊野那智大社については、とりわけ平清盛らの平家一門が那智山の如意輪観音菩薩(にょいりんかんのんぼさつ)を深く信仰したことから、平家の縁の強い霊場であるとされています。

平家一門が熊野三山の地を繰り返し訪れたのには熊野水軍の武力を頼ったという現実的側面もあるようですが、基本的には平清盛は現当安穏の祈祷を目的として熊野参詣を行っていたようです。

『平家物語』の冒頭部分には、平家が隆盛を極めたのは熊野権現の恩恵によるとの記述があります。

平家が源氏に破れ衰退した後には、平清盛の孫である平維盛が熊野那智大社の王子社である浜の宮から小舟に乗り、補陀落浄土を目指し入水したと伝わっています。

現在でも、浜の宮こと熊野三所大神社の裏手には平維盛の墓がひっそりとたたずんでいます。

那智の地は、平家の栄枯盛衰を見てきたのです。

青岸渡寺

青岸渡寺は、西国巡礼の一番札所として現在でも多くの巡礼者の崇敬を集めています。

4世紀ごろにインドから裸形上人(らぎょうしょうにん)が熊野の海岸に漂着し那智の滝で厳しい修行を積んだ後、観音菩薩を感得し現在の本堂の座す地に如意輪観音菩薩像をお祀りして開基したものと伝えられており、本尊を如意輪観音菩薩としています。

織田信長により焼き討ちにあい、現在の本堂は豊臣秀吉が弟の秀長に命じて再建させたものです。

熊野那智大社に隣接して建っており、那智の滝を眼下に望む場所にある青岸渡寺は、明治時代の廃仏毀釈で熊野本宮大社と熊野速玉大社の寺院が失われる一方、現在も古色蒼然とした姿を現在にとどめており、熊野三山の中で最も神仏習合の姿を今も色濃く残しているといえるでしょう。

補陀洛山寺

那智山のふもとに位置する補陀洛山寺は、千手観音菩薩を本尊としてお祀りしています。

熊野三所大神社の隣にあり、青岸渡寺同様、古来の神仏習合の姿を現在に伝えています。

小舟に乗り、南の海上にあるとされる「補陀洛浄土」を目指した渡海僧を送り出した寺院として著名です。

熊野三山のシンボル「八咫烏(やたがらす)」と牛王神符(ごおうしんぷ)

八咫烏

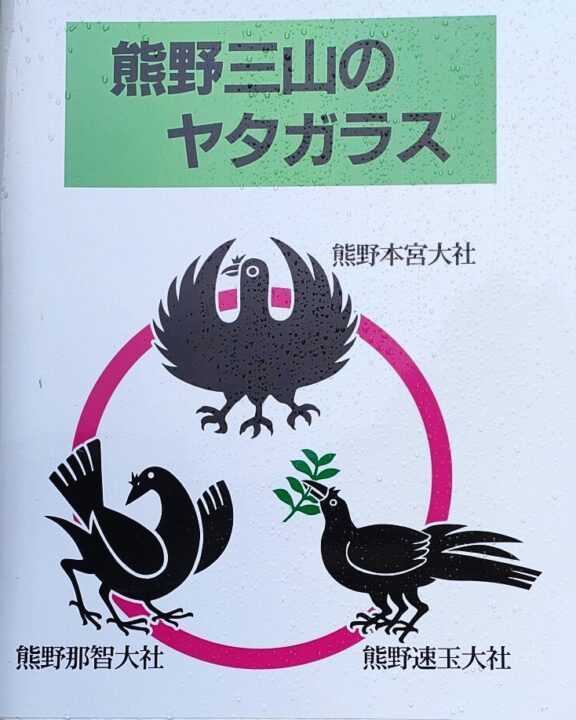

熊野三山や「紀伊山地の霊場と参詣道」のシンボルとして、三本足の霊鳥八咫烏が挙げられます。

八咫烏の「八咫(やた)」とは、大きく広いという意味です。

もともと八咫烏は太陽の中に三本足のカラスが住むという古代中国の神話に由来し、太陽の化身とされています。

記紀神話のなかでその姿を見ることができることから、奈良時代には日本に伝わっていたものと考えられています。

八咫烏の三本足は、天・地・人を表しています。

天は神、地は自然を表しており人と併せて太陽のもと、神、自然、人が本来一体であることを示しているといわれています。

熊野本宮大社の鳥居入口の神旗を始めとして、熊野那智大社の烏石(からすいし)や熊野速玉大社の境内にある八咫烏神社(やたがらすじんじゃ)など、熊野三山の三社では必ず八咫烏に対する信仰やその意匠を目にすることになるでしょう。

『古事記』や『日本書紀』の神話によると、東方遠征に旅立った初代神武天皇が熊野に上陸したとき、熊野の神の化身である熊の毒気に当たり倒れてしまったとのことです。

現在神倉神社の祭神としてお祀りされている高倉下命(たかくらじのみこと)が天から下されたという剣を献上し、毒気を払って神武天皇は目を覚ましました。

その後、神武天皇の一行は大和(今の奈良)を目指し熊野三山を進みましたが、山深い熊野の道に迷ってしまったといいます。

そのとき、皇祖・天照大御神の御使いとして八咫烏が神武天皇のもとに遣わされ、八咫烏の案内のもと神武天皇は大和にたどり着き、この地を平定して初代天皇となることができたとされています。

他の地域ではカラスが不吉な動物として忌み嫌われる一方、熊野ではこの八咫烏の神話により、カラスは神の使いとして大切にされ、親しみを込めて「おカラスさん」と呼ばれています。

八咫烏は、熊野速玉大社や熊野那智大社など熊野三山の複数の神社において神格化され、建角見命(たけつぬみのみこと)としてお祀りされています。

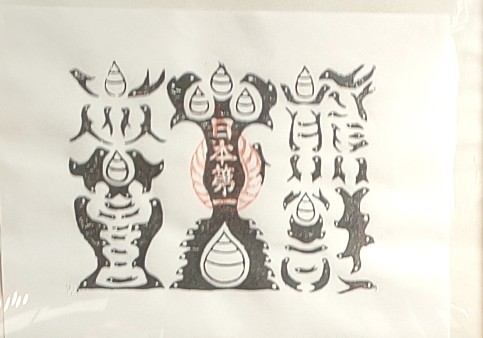

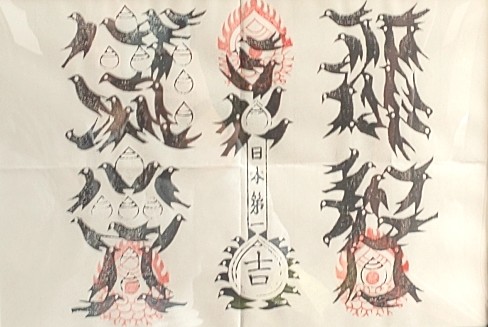

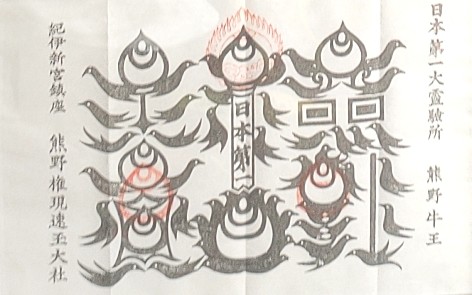

牛王神符(ごおうしんぷ)

熊野三山の八咫烏を意匠とするカラス文字で書かれた熊野三山特有の護符で、熊野の地を中心に親しまれています。

古来から誓約書や起請文を記す用紙としても使用された歴史ある神符で、厄除けや病気平癒のご利益があるとされています。

熊野三山の三社ではそれぞれ意匠が異なっているので、全てそろえてみるのも一興です。