熊野速玉大社①

この記事では、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」を構成する熊野三山の一角、熊野速玉大社の概観・ご祭神・境内社・ご利益・アクセスについて知ることができます。

概観

熊野速玉大社は熊野三山を構成する神社で、新宮市の東側、海に向かって開けた熊野川沿いの神倉山(かみくらさん)のふもとに鎮座し、「日本第一大霊験所根本熊野権現」と称されています。

背後にそびえる権現山、神倉山と一体となった信仰の山としての霊場です。

全国に3000か所以上存在する熊野神社の総本宮で、多くの国宝・古神宝が伝えられています。

JR新宮駅から車で10分、徒歩15分ほどで着くことができます。

光り輝く朱塗りの鳥居をくぐり、広い境内を抜けると楼門が見えてきます。楼門には見る人を圧倒するほど巨大なしめ縄が飾られています。

楼門の先にある社殿は朱塗りの熊野造りで、視界の端から端まで広がっています。

社殿のうしろに見える緑の山々と社殿の赤色の対比がきれいだね

現在の社殿は、明治16年(1883年)に以前の社殿が炎上したあと昭和26年(1951年)に再建されたものです。

熊野速玉大神(くまのはやたまのおおかみ)ことイザナギノミコトを主神としつつ、熊野本宮大社の主神家津美御子大神(けつみみこのおおかみ)、熊野那智大社の主神熊野夫須美大神(くまのふすみのおおかみ=イザナミノミコト)の三神を合わせて祀り、神仏習合の進行にともなって新宮十二社権現として古来から崇拝を受けてきました。

「速玉」の社名の由来については、『日本書記』に記されています。

亡くなった妻のイザナミノミコトを追って黄泉の国に行ったイザナギノミコトが、死者となったイザナミノミコトの姿を見て逃げようとした際に唾を吐き、その唾の中から生まれたのが熊野速玉大神であると書かれています。

唾が神になったという記述は、古来、唾には穢れをはらい傷を治す霊力が宿っていると信じられていたことに基づくものです。

この日本書紀の記述に基づいて考えると、熊野速玉大神はイザナギノミコトの子どもということになり、熊野速玉大神をイザナギノミコトとする伝承とは違いがあるね

熊野速玉神社の祭祀の創始については、神倉山に降臨したとうたわれる巨岩ゴトビキ岩がその起源であるとする説、熊野川の流れが玉のように輝く生命力を象徴しているとして熊野川に対する自然信仰をその起源であるとする説、さらには波しぶきそのものが生命の象徴として崇拝されてきたことを起源とする説などがあります。

現在の熊野速玉大社の社地は、熊野川河口の広大な河原に面して広がっています。

河口周辺には縄文時代の遺跡も確認されていることから、古くから人々が川の鎮めを祈り水の恵みを求め、感謝する祭祀を行ってきた場所だったものと考えられます。

このことから、神仏習合以前あるいは『古事記』や『日本書紀』成立以前には、山に対する自然信仰と川に対する自然信仰が交じり合うことによって熊野速玉大社における基礎的な信仰が形作られ、そののちに『日本書紀』に見られる神々や、外来の蕃神(ばんしん)たる仏や菩薩との同視、習合の土台になったものと見られます。

熊野速玉大社の鎮座する「新宮(しんぐう)」という地名については、熊野速玉大社の社伝では神代の昔に現在地から2キロほど南にある千穂が峰(ちほがみね)の神倉山に降り立ったと伝わる熊野の神を景行天皇(71~130年)の時代、128年に現在の熊野川河口付近の場所にお宮ごと移したことにちなんで、新しい宮すなわち新宮(にいみや)の名前が生まれたと記されています。

遷宮により、神倉山での自然崇拝信仰のかたちを経て、社を立てて神を祀る神社神道形式の信仰のあり方が整えられました。

また、熊野川上流に鎮座する熊野本宮大社の「本宮」に対しての「新宮」であるという説もあります。

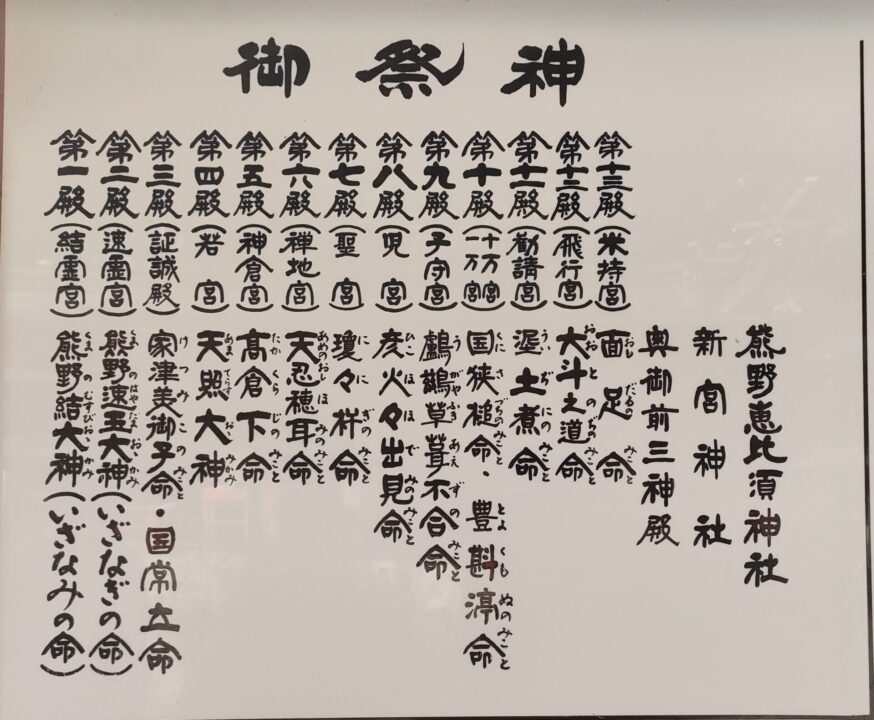

ご祭神

熊野速玉大社の主神は、生命の根源である自然の働きを神格化した熊野速玉大神(くまのはやたまのおおかみ)であり『古事記』のイザナギノミコトにあたるとされています。

先述のように、イザナギノミコトの唾から生まれた神であるという説(『日本書紀』)もあります。

その名の一部には古代祭祀に使われる「玉」の文字があり、それが「速」い、すなわち勢いがあるという意味を含んでいます。

人々の願いを即座に叶えてくれる神様だといわれているよ

また、「玉」とは水を表す古語でもあり、邪気をはらう水の神秘的な霊力を表しているものとも思われます。

さらに「玉」という言葉が魂を語源としていることを踏まえると、速玉は「旺然(おうぜん)たる魂」というほどの意味をもつことになるでしょう。

加えて熊野那智大社の主神、熊野夫須美大神(くまのふすみのおおかみ=イザナミノミコト)を、準主神として熊野本宮大社の主神、家津美御子大神(けつみみこのおおかみ=スサノオノミコト)、天照大御神(あまてらすおおみかみ)など十八柱の神様をお祀りしています。

イザナギノミコトとイザナミノミコトの夫婦神をお祀りしているということだね

熊野三山の神々を祀る熊野速玉大社の社殿は、普通の神社のように本殿が正面にあるのではなく、横一列にいくつもの社殿が立ち並ぶ荘厳な外観を誇っています。

熊野三山(熊野速玉大社、熊野本宮大社、熊野那智大社)では、それぞれの主神をお互いに勧請してお祀りしています。つまり、熊野三山を構成するどのお宮を参拝しても熊野三山のすべての神々をお参りできる仕組みになっているのです。熊野速玉大社では、熊野三山の中で最も多い十八柱の神々があわせて祀られています。

にぎやかなお宮だね

熊野三山における神仏習合が進んでからは薬師如来(やくしにょらい)が熊野速玉大社の本地仏に定められ、明治時代の神仏分離令(しんぶつぶんりれい)に端を発する廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)によって分離されるまで多くの崇敬を得てきました。

熊野速玉大社が座する新宮が、なぜ薬師如来の主宰する東方瑠璃光浄土(とうほうるりこうじょうど)に見立てられたのかについては明らかでない部分がありますが、紀元前の昔、秦の始皇帝の命を受けて不老不死の薬を求めて新宮の地を訪れたという方士、徐福(じょふく)の伝説とも何らかの関連があるようにも思われます。

熊野速玉大社の摂社である神倉神社に至る石段の付近には、徐福が探し求めた仙薬にあたるという天台烏薬(てんだいうやく)の常緑樹があり、徐福との関係を推測させます。

平安時代にあたる9世紀頃にいたり、熊野三山において神仏習合が進行し、熊野の神々が仏の力をも兼ね備えるという熊野権現信仰は人々の間でいっそう盛んになりました。

『熊野権現御垂迹縁起(くまのごんげんごすいじゃくえんぎ)』によると、熊野権現は唐の天台山を出たあと、九州の英彦山(ひこさん)、四国の石鎚山(いしづちさん)を経て新宮の神倉山、阿須賀神社(あすかじんじゃ)に赴き、 最後には本宮の大斎原(おおゆのはら)に向かったと記されています。

熊野速玉大社における熊野権現信仰は、熊野本宮大社の熊野権現信仰と源を同じくするものです。当時の文化の最先端の地である唐の天台山に住まうという権現をも熊野の地において習合させ、崇拝の対象としたということは特筆すべき事柄であるといえるでしょう。

熊野三山を巡拝し熊野権現と本地仏の仏菩薩に祈りを捧げる「熊野詣」は、11世紀ごろから一般の人々の間でも盛んとなり、日本の歴史・文化に大きな影響を与えました。

人々は厳しい山道を越えてそれぞれの神社や寺社に辿りつき、神仏に過去・現在・未来にわたる加護と魂の救いを祈ったのです。

今日でも熊野速玉大社は全国各地に祀られている熊野神社の総本宮として人々の崇敬を集めています。

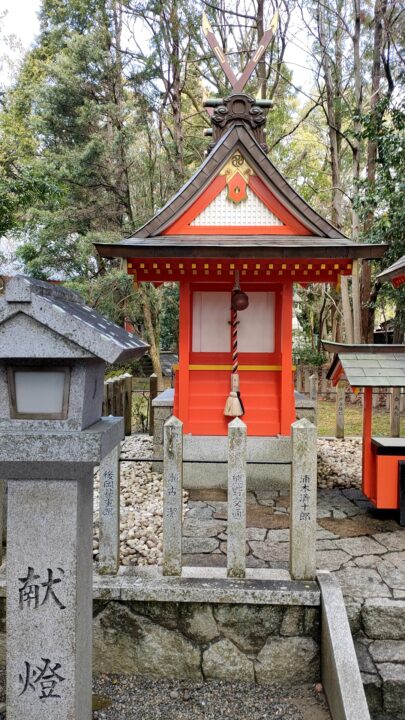

熊野速玉大社境内社(八咫烏神社・手力男神社)

・熊野速玉大社境内 八咫烏(やたがらす)神社 御祭神 建角見命(たけつぬみのみこと)

熊野速玉大社の末社として、古くから丹鶴山(たんかくさん)のふもとに奉祀されていました。祭神の建角見命は別名のヤタガラスの名でも知られています。

ヤタガラスは、神武天皇の熊野東征にあたって道案内をしたことが『日本書紀』に記されており、「熊野神の使者」の異名をもっています。

このことから交通安全と招福、道開きの御神徳があるといわれています。

・熊野速玉大社境内 手力男神社 御祭神 天之手力男命(あめのたぢからおのみこと)

由緒の古い社でもともとは神門の内に祀られていましたが、嵯峨天皇の時代に勅命によって現社地の近くへ遷されました。

明治40年に熊野速玉大社境内にある新宮神社に合祀されました。武道上達、開運の御神徳があるといわれています。

ご利益

- 熊野速玉大神…夫婦円満・縁結び・商売繁盛・家内安全・厄除け・無病息災・殖産振興

- 熊野夫須美大神…子宝・恋愛成就・夫婦和合

- 家津美御子大神…身体健全・病気平癒・技芸上達・必勝

- 天照大御神…五穀豊穣、国家安泰、開運隆盛、子孫繫栄、息災延命、魔よけ、所願成就

- 建角美神…安産・育児・学業成就・延命長寿・交通安全・道開き・招福

- 天之手力男命…武芸上達・開運

- 薬師如来…病気平癒・健康長寿・災難除去・安産祈願

アクセス

〒647-0081 和歌山県新宮市新宮1番地

駐車場

熊野速玉大社の入口から徒歩2分程度の距離に十分な量の駐車場があります。

参拝時間

午前8時~午後5時

公式サイト https://kumanohayatama.jp/