熊野速玉大社②

この記事では、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の熊野三山の一角、熊野速玉大社の神仏習合のあり方と、中世に流行した熊野三山をめぐる熊野詣について知ることができます。

熊野速玉大社の名物ナギの御神木、熊野速玉大社にまつわる数々の宝物を集めた熊野神宝館と御船祭についても紹介します。

熊野速玉大社の神仏習合と熊野詣の流行

熊野三山においては神仏習合の時期が日本の他の地域に比べて早く、12世紀前半には完成をみたといわれています。

都である京都から見て真南に位置する熊野地方は、現世における極楽浄土であると古くから見立てられてきました。

こうした見方は熊野の仏教化と呼ばれ、とりわけ熊野地方では中世以降、本宮の阿弥陀如来(あみだにょらい)、新宮の薬師如来(やくしにょらい)、那智の千手観音菩薩(せんじゅかんのんぼさつ)がそれぞれ主宰する浄土に対する信仰が広まりました。

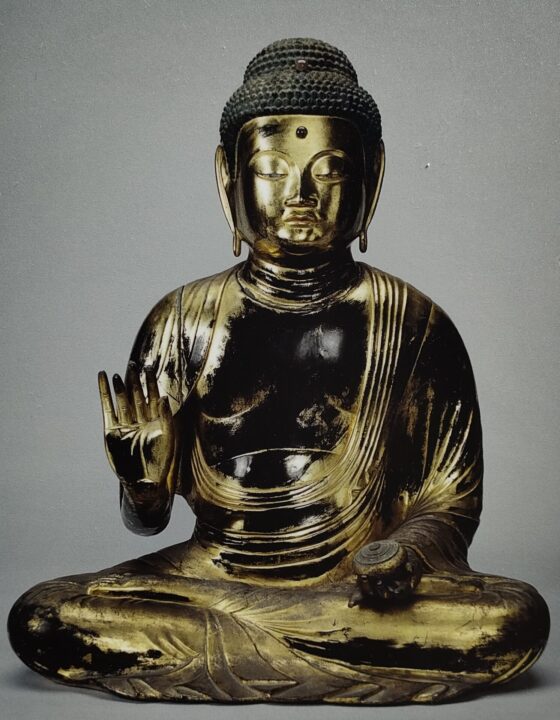

神仏習合により熊野速玉大神の本地仏は薬師如来とされ、それにともなって新宮の地は薬師如来の主宰する東方瑠璃浄土(とうほうるりじょうど)と見立てられました。薬師如来は人々の病気平癒や自分が行った行為にともなう種々の苦しみを癒すご利益をもっているとされています。

人々は、過去の業の救済を熊野速玉大社の鎮座する新宮の地に求めたのでしょう

平安時代後期以降、熊野において修験道がいっそう隆盛し、熊野詣が流行するにおよんで、熊野速玉大社はより多くの人々の信仰を集めるようになりました。

中世の人々は、薬師如来に祈りをささげる一方で熊野権現としての熊野速玉大神(くまのはやたまのおおかみ)にも富貴を祈ったと記録されています。

当時は熊野権現に対して願文を書き祈願するという祈りの形をとり、願いが成就したあかつきには「願ほどき」としてもう一度熊野詣を行うことが習わしとされていました。

いわゆる「お礼参り」だね

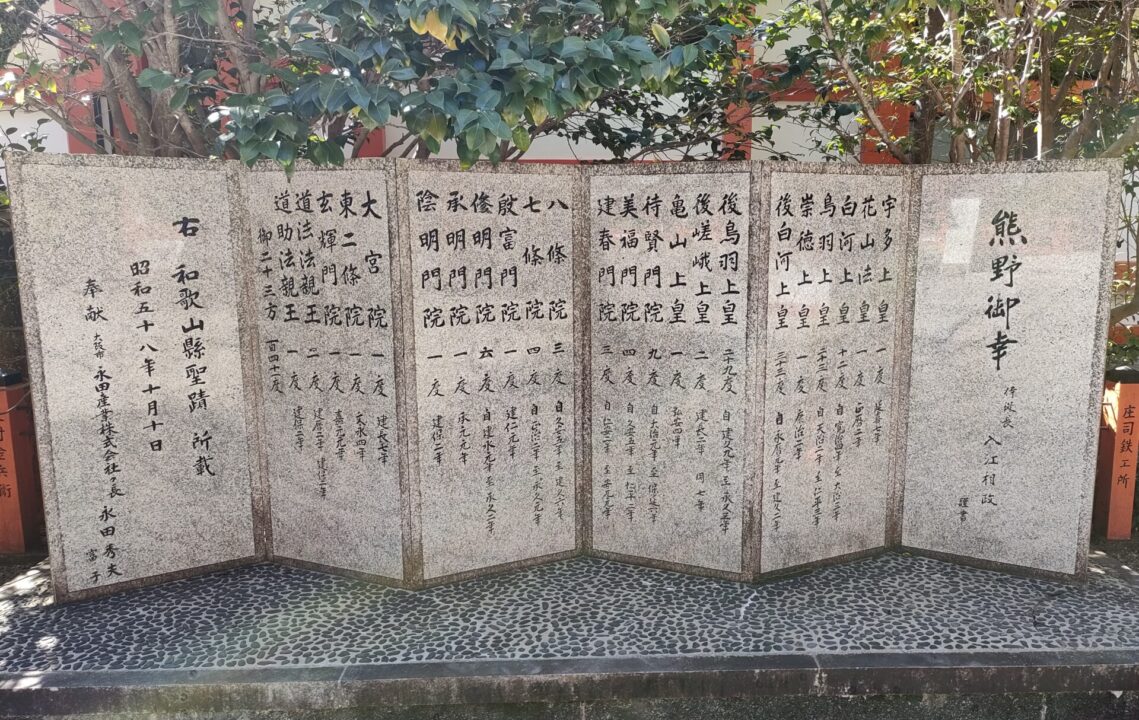

熊野速玉大社の境内には、上皇・法皇ら皇族の熊野三山訪問を記念する熊野御幸碑(くまのごこうひ)が建っています。

中世には歴代の上皇・法皇による熊野御幸が盛んになり、その回数には驚くべきものがあります。

純粋な信仰的理由に加え、熊野三山の神社・寺社勢力との友好関係を築くという政治的な目的もあったものといわれていますが、白河上皇は12回、鳥羽上皇は23回、後白河上皇は34回にもわたりお供をひきつれての熊野御幸を行ったのです。

皇族や貴族による熊野への訪問が衰退してから、熊野詣は武士や民衆の間にも広がり、「蟻の熊野詣(ありのくまのもうで)」といわれるほどに、多くの人々が熊野の厳しい山々の峠道をつらなってそれぞれの聖域を目指すようになりました。

皇族や貴族は籠(かご)に乗せられて移動したみたいだね

熊野詣に参加した人々は、道中の無事を祈り、熊野速玉大社でナギの葉のお守りと熊野牛王神符(くまのごおうしんぷ)の授与をうけることを古くからの慣習としてきました。

この慣習はいまなお伝えられており、熊野速玉大社ではナギの葉のお守りと熊野牛王神符を買い求めることができます。

たしかに熊野御幸には上皇・法皇らの政治的な目的という側面もありましたが、その後人々が命を賭してまで厳しい山道を歩いて熊野を目指したのは、熊野三山の霊験がそこを参拝した人から人へと伝えられ、多くの人々が熊野参詣に憧れをもつようになったためであると考えられます。

ナギの御神木

熊野速玉大社の参道には高さ20m、幹周り6m、樹齢1000年にもおよぶというナギの御神木が巨大な樹幹を広げています。

この大樹は、平安末期に熊野三山の造営奉行を務めた平重盛が1159年の社殿再建の際に手植えしたものと伝わっており、国の天然記念物に指定されています。

このナギの大樹は葉脈が縦に入っているため、非常に強靭で容易に横に割くことができないことから、「縁が切れない」として、開運や縁結び・夫婦円満・災厄よけのご利益があるとされ、古くから参拝者の人気を集め、お守りとして親しまれました。

また、魔よけのご利益もあるとされ、参拝者の帰路を守護してくれるとも信じられてきました。

熊野比丘尼が熊野三山の信者獲得のため、このナギの葉を縁起物として護符に仕立てて売ったという記録が残っています。

熊野神宝館

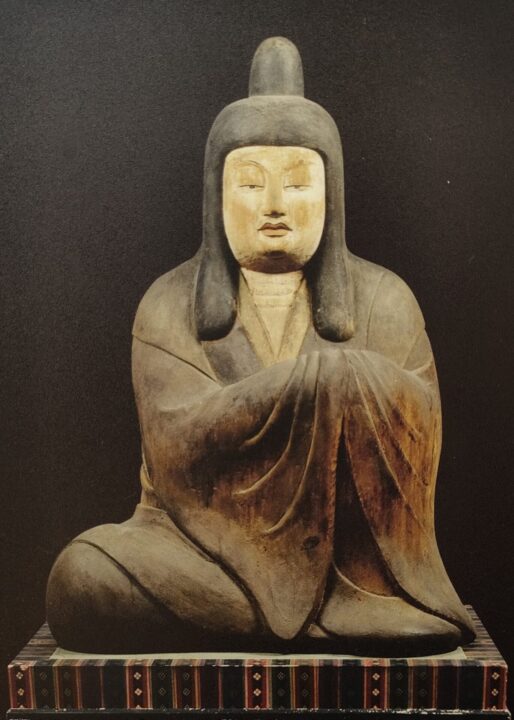

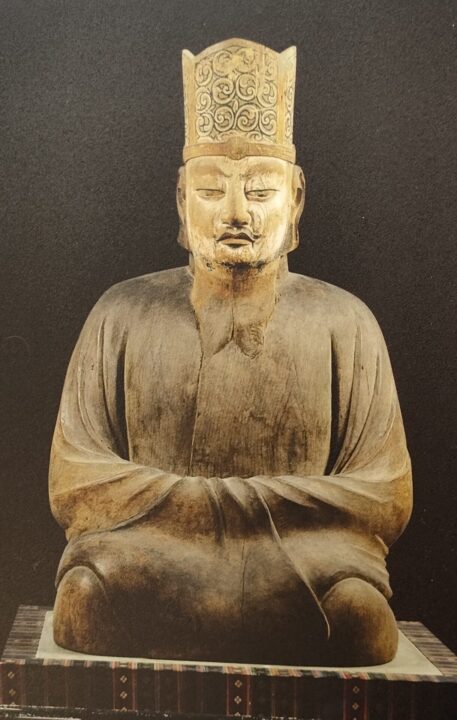

熊野速玉大社境内にあり、熊野の正倉院とも称される熊野神宝館には、平安時代の御神像や天皇や上皇や室町幕府将軍の足利義満、各地方の守護らによって奉納された千点以上にものぼる古神宝が保存・展示され、そのほとんどが国宝の指定を受けています。

熊野速玉大社の境内にあるから、参拝のあとに寄っていってもいいかもね

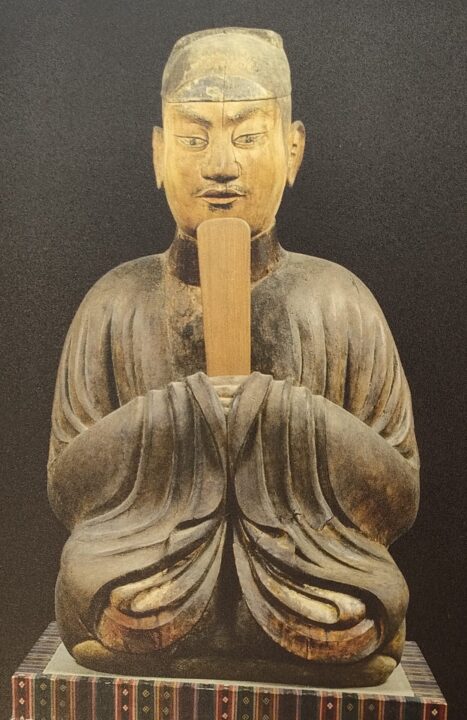

主要な神宝としては、国宝の神像である熊野速玉大神(くまのはやたまのおおかみ)坐像、熊野夫須美大神(くまのふすみのおおかみ)坐像、国常立命(くにとこたちのみこと)坐像、家津美御子大神(けつみみこのおおかみ)坐像が挙げられます。

これらの神像は、熊野御幸の隆盛にともない、信仰の対象を目に見える形にする目的で造られたものと考えられます。

館内には、足利義満によって寄進された神輿と、江戸時代に寄進されたという神幸用船(しんこうようせん)も展示されています。

これらは熊野速玉大社の御船祭(みふねまつり)で実際に使用されたもので、往時の祭りの姿をしのぶことができます。

御船祭(みふねまつり)について

熊野速玉大社では、毎年10月16日に「御船祭」が催されます。外部から来訪した神々が熊野の地にお住まいになったことを祝う勇壮な祭りです。

御船祭では、まず熊野川の河原で神輿から熊野夫須美大神(くまのふすみのおおかみ=イザナミノミコト)の神霊を神幸船(みゆきぶね)に移し、上流にある御船島に向かいます。

このとき新宮の地元と周辺の地域、九地区から選抜された氏子の若衆たちが九隻の早舟をこぎ、島を三周して先着を競います。

この祭礼は、神代のころに神倉山に降臨されたと伝わる熊野速玉大神(くまのはやたまのおおかみ=イザナギノミコト)や熊野夫須美大神(くまのふすみのおおかみ=イザナミノミコト)らの祭神が熊野地方に来臨されたときの様子を古式に基づいて復元しているといわれており、平成28年には国の重要無形民俗文化財に指定されました。

若衆らとともに御船島を三周した神霊は神輿に移され、熊野速玉大社に帰っていきます。

御船祭に先立ち、神馬渡御式(しんめとぎょしき)という古神事も行われます。

これは阿須賀神社の神霊が神輿に乗せられ神馬で熊野速玉大社に迎えられたのち、神職が剣・鞭・弓・矢の神宝を捧じて御供を行い、神霊が神幸船に奉安されて熊野川の河原を進んでお旅所へ渡り「杉ノ仮宮」で神事が行われるものです。

神事に際しては、童女による「神鎮めの舞」がささげられ、串本の「掛魚」などが供えられ、たいまつを炊き、神恩感謝・国家安泰と世界平和の祝詞が捧げられます。

祭儀ののち、神霊は熊野速玉大社の社殿に遷されます。

公式サイト https://kumanohayatama.jp/