大斎原|熊野川

この記事では、かつて熊野本宮大社の社殿が鎮座していた大斎原(おおゆのはら)の概観・現在地への遷座の経緯・ご利益・アクセスおよび世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」を構成する「川の参詣道」こと熊野川の概観・風景・熊野川舟下りについて知ることができます。

大斎原の概観

もともと熊野本宮大社の社殿は、明治22年まで熊野川と十津川の支流である岩田川と音無川が合流する砂州に鎮座していました。

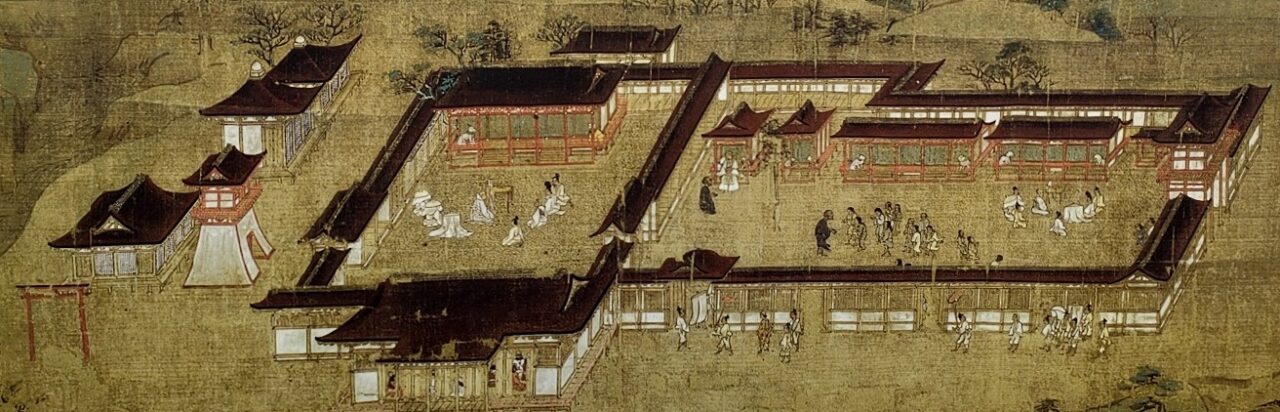

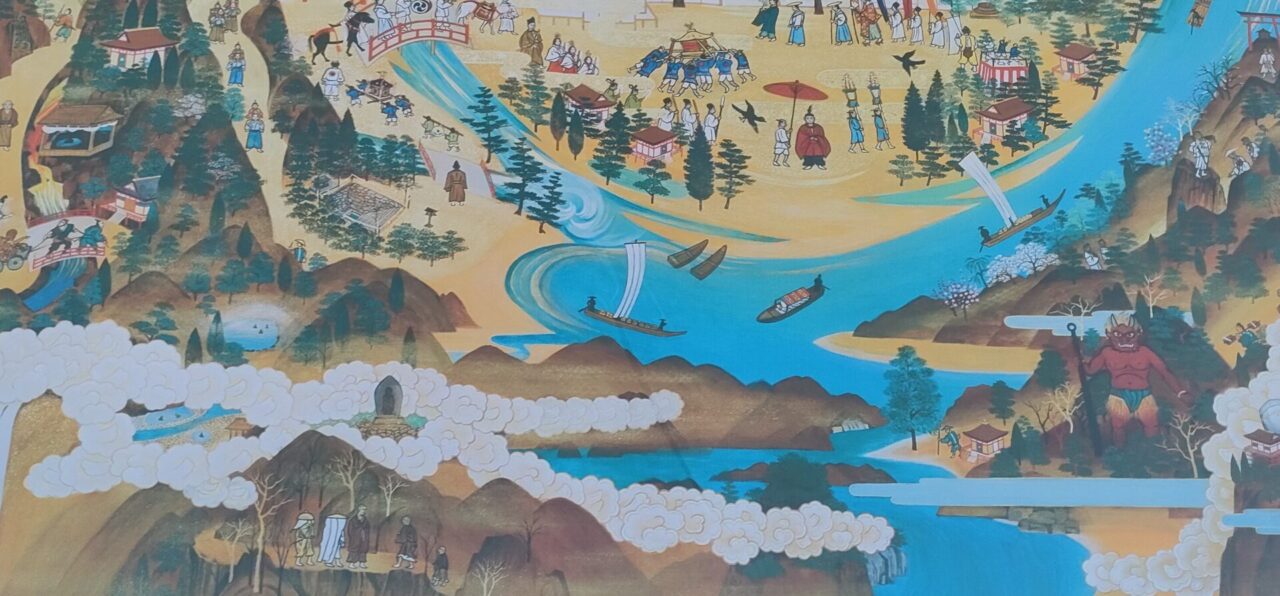

そこは大斎原と呼ばれており、「一遍上人絵伝(いっぺんしょうにんえでん)」や「熊野曼荼羅(くまのまんだら)」などの昔の絵を見ると、小島に広がる樹木に囲まれた大きな宗教空間といった趣を示しています。

大斎原は、熊野本宮大社境内から歩いて10分ほどの距離にあります。

現在の熊野本宮大社が建っている社地の石段下から国道を渡ると「御幸道」の標識があり、田んぼの真ん中に道がまっすぐに伸びており、旧社地大斎原へと通じています。

現在、大斎原の旧境内には中四社と下四社、あわせて八柱の神々が今でも2つの石の祠に祀られています。

大斎原の静謐な佇まいはそこを訪れる人々に神聖な雰囲気を感じさせるもので、かつての熊野本宮大社は大斎原を中心とする「野」であったことが実感できます。

熊野の神々は、ここ大斎原のイチイの巨木の梢に三つの月の姿をとって降臨したと伝えられています。

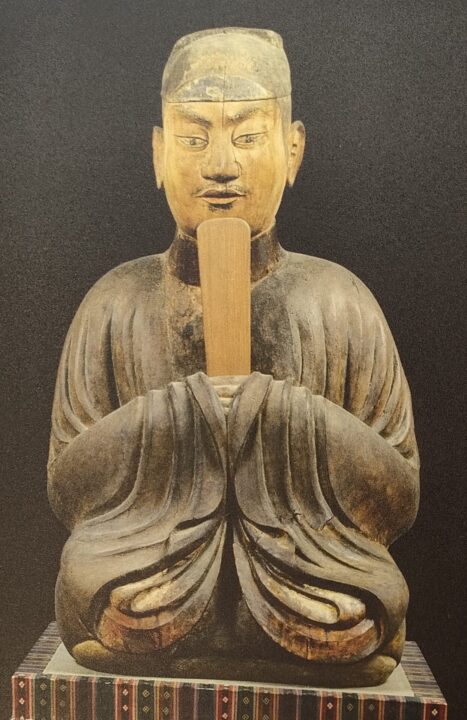

大斎原のもともとの主祭神は、家津美御子大神(けつみみこのおおかみ)です。「ケ」は食事・食物を意味しており穀霊神としての性質があることを意味していることから、元来はものを化成する産土神であったことが分かります。

時代が下って、阿弥陀如来やスサノオノミコトと神仏習合したよ

大斎原の入り口には、平成12年建立の幅約42m、高さ約34mの日本一の大きさを持つ大鳥居が熊野の山々を背景にそびえ立ち、その手前には龍を形どった手水台があり、ここに「蘇」の文字が刻まれています。

多くの人々がこの熊野本宮の神前で心癒され、心の蘇りを果たしてきたことでしょう。

現在の熊野本宮大社の8倍ほどの大きさを持つ約1万坪の大斎原の聖域には、かつては五棟十二社もの社殿が立ち並び、楼門がそびえ、宝蔵・文庫・神馬舎・能舞台・神楽殿などまで立ち並んでいたといいます。

昔のほうが規模が大きかったんだね

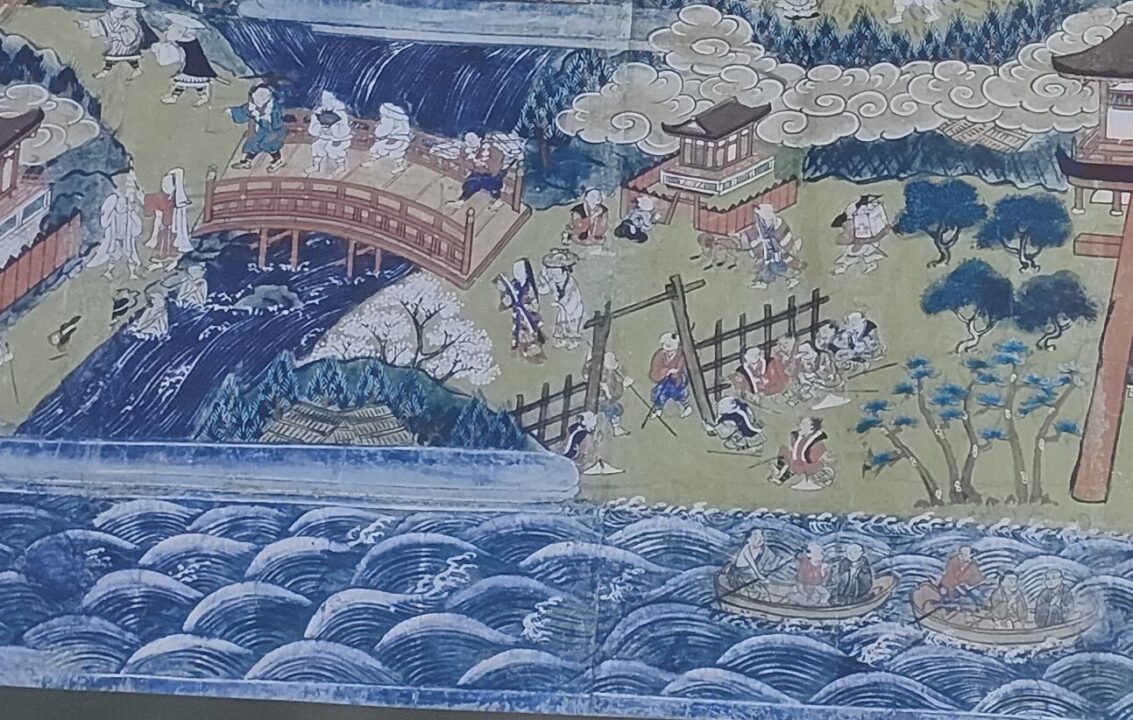

本宮の街並みから音無川を越えて境内へ入る箇所には、かつて太鼓橋がかかっていました。

江戸時代までは橋がなかったために、参詣者は音無川のせせらぎを渡り着物の裾と足を濡らさなければ境内に入り詣でることができませんでした。

これを濡藁沓(ぬれわらくつ)の入堂といい、すべての参詣者が自然に身を清める禊(みそぎ)をすることになったわけです。

三つの川の合流地点である大斎原には船着き場もあり、そこから小舟に乗って「川の参詣道」こと熊野川を下り、新宮の熊野速玉大社に詣でる参詣者も多かったといわれています。

熊野川は最終的には太平洋にそそいでいくよ

今でも大斎原は全ての熊野古道(熊野参詣道)の終着点とされており、ユネスコに世界文化遺産の認定を受け、国の史跡にも登録されています。

大洪水による遷座

かつて熊野川の中州に建てられていた熊野本宮大社は、明治22年(1889)の大洪水による水害で、中下各四社を含む多くの建物が流出しました。

明治以降の急激な森林伐採により、山林の保水力が失われたことが原因とされています。

現在では、流出を免れた上四社がそこから100m上流の北西方の高台に移されて再建されており、大水害から一年八ヶ月で現在の地に遷座されたと伝わっています。

そのため、熊野本宮大社は古色蒼然とした神社ではありますが、それほど建物の歴史自体は古くありません。

ご利益

- 家津美御子大神…身体健全・病気平癒・技芸上達・必勝・再生・よみがえり

アクセス

〒647-1731 和歌山県田辺市本宮町本宮1

参拝時間

午前9時~午後5時

公式サイト https://www.hongutaisha.jp/worship/

熊野川の概観

紀伊半島北部、奈良県の大峯山脈に源を発し和歌山県・三重県の間を流れる一級河川である熊野川は全長183km、熊野本宮大社の信仰の起源ともされています。

熊野本宮大社から熊野速玉大社までの約34kmは熊野川を舟運によって往復することが多く、この区間は世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の「川の参詣道」として登録された日本を代表する大河です。

熊野を代表する文化的景観の一つであり、「平成の名水100選」に選ばれています。

その流域には熊野本宮大社と河口の熊野速玉大社が鎮座し、平安時代から江戸時代にかけて熊野三山にお参りする人にとって重要な参詣道の一つでした。

熊野詣にあたり、参詣者は本宮から熊野川を約4時間かけて川舟で新宮へ下ったといいます。

もっとも、熊野川は参詣道としての役割を果たしていただけではなく、古代よりその流域の人々の暮らしを支える川の道(輸送路)でもありました。

熊野川を媒介として流域の町や村は、当時紀伊半島南部では大都市であった新宮と通じていました。

江戸時代には、新宮の港は廻船の寄港地・中継都市として栄え、熊野の木材や備長炭・地域の名産品が江戸まで運搬されていました。

新宮はかつては大きな都市だったんだね

熊野川の中ほどにある御船島は熊野速玉大社の境内地で、十月の大祭には神様を乗せた神幸船が島を漕ぎ巡る「御船祭」が行われます。

熊野川の風景

大斎原から南の熊野川対岸にある備崎経塚群(そなえざききょうづかぐん)のあたりには、高さ数メートルもの岩石の露頭が点在、岩肌が屹立しその山水画を思わせる美観は、岩塊に神が降臨すると信じられた古代の自然信仰のありかたを彷彿とさせます。

これらの熊野川に点在する奇岩群は、12世紀には「熊野権現の持物」と考えられており数多くの伝承としても伝えられています。

遠目に見ると、周辺の山脈の切り立った山肌・点在する滝や緑の風景など周囲の自然と相まって美しい景観を形成しているのが分かります。

熊野川舟下り

平安時代から江戸時代にかけては、熊野本宮大社(現在の大斎原)から川舟を利用して熊野川の下流に鎮座する新宮の熊野速玉大社に詣でました。

熊野川舟下りでは、熊野川周辺の雄大な自然を眺めながら古の熊野詣に思いを馳せることができます。

道の駅「瀞峡(どろきょう)街道熊野川」から乗船して、熊野速玉大社近くの河原まで約90分の間景色を楽しむことができます。

乗船中は、船頭と語り部が熊野川の風景や熊野三山にまつわる歴史・物語を紹介してくれます。

熊野三山にまつわる背景知識を得たうえで参詣すれば、熊野詣をもっと楽しむことができることでしょう。