熊野本宮大社

この記事では、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」を構成する熊野三山の一角、熊野本宮大社の概観・境内・ご祭神・八咫烏・ご利益・アクセスについて知ることができます。

概観

熊野本宮大社は、正式には熊野坐社(くまのいますしゃ)といいます。「熊野にいます神」というそのままの意味を社名が表しています。

熊野の「熊」とは辺境を意味する「隈(くま)」または「隠国(こもりく)」の「隠」に由来する説、「神」と同義とする説などがあります。

その創建は、熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社からなる熊野三山の中で最も古く2000年も前にさかのぼるもので、熊野速玉大社とともに全国に3000社以上ある熊野神社の総本宮「山熊野」として、崇敬を受ける三山信仰の中心地です。

もともと、熊野詣に向かう道はすべて本宮を目指す道のりとなっていました。

かつて「口熊野(くちくまの)」と呼ばれた田辺の闘鶏神社を経て、山を越えて本宮をお参りしたあとに、そのまま「海の道」こと熊野川を下り新宮の熊野速玉大社、那智の熊野那智大社をお参りするのが昔からの伝統となっています。

かつての旧社地については、紀元前33年に熊野川の中洲にある大斎原(おおゆのはら)のイチイの木に三つの月が降臨し社殿が創建されたと古事に伝えられており、文献には大河に浮かぶ小島さながらであったといわれています。

しかし、上流にダムが建設されてからは水位が下がり、昔日の面影をしのぶことは難しくなっています。

旧社地のようすだよ

「浄不浄を問わず、貴賤に関わらず、男女を問わず」すべての人々を受け入れると信じられてきた熊野への信仰は、中世の上皇・法皇や貴族をはじめとして武士や庶民にいたるまで多くの人々を惹きつけてきました。

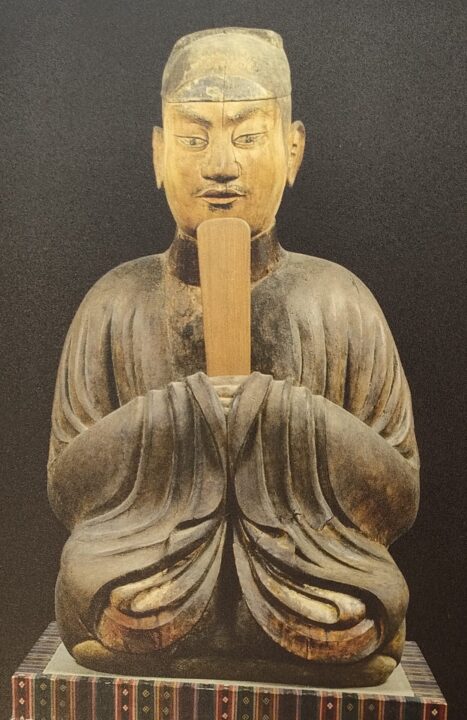

時宗の一遍上人も熊野本宮大社から強い影響を受けているよ

その創建から2000年以上の時を経てなお、蘇りの聖地ともよばれる熊野本宮大社を訪れる人々が絶えることはなく人々に癒しを与え続けています。

境内の様子

現在の熊野本宮大社は、深い山の中にあります。

八咫烏(やたがらす)の神旗がたなびく鳥居をくぐり、木立の中158段の参道の長い石段を登ると、神門には太い注連縄(しめなわ)が施されています。

「神を父 仏を母に いただきて」という標語からも神仏習合のなごりが感じられるね

参道の石段の周りの木立は、初夏には新緑のみずみずしさをたたえ、秋には鮮やかな紅葉とかわり参拝者の目を癒してくれます。

神門の前では、休憩できるスペースがあり、お守りやおみくじを受けることもできます。

石段を登ったあと、ここで息をととのえてから参拝するのもよいかと思います。

神門をくぐった先には、檜皮葺き(ひわだぶき)の古式蒼然とした荘厳な社殿が並んでいます。

現在の社殿は、1889年(明治22年)の洪水で流出を免れた旧社地の三棟の社(やしろ)を大斎原から遷し再建されたものです。

左手奥の社殿は、熊野那智大社の熊野夫須美大神(くまのふすみのおおかみ)及び熊野速玉大社の熊野速玉大神(くまのはやたまのおおかみ)の両神を、中央は主神である家津美御子大神(けつみみこのおおかみ)を祀っています。

右の社殿には、若宮として天照大御神(あまてらすおおみかみ)が祀られています。

それぞれの社殿の前には立札が設けられ、それぞれの神々に対応する本地仏が書かれており、熊野本宮大社が神仏習合の強い影響下にあったことが伝わってきます。

境内には常緑樹ナギの木が植えられています。

このナギの木は熊野権現の御神木として古来より崇敬を受けており、人々は参詣に際してその葉を携えてお参りをしたといわれています。

家庭円満、夫婦和合のご利益のある神木であると伝えられています。

熊野速玉大社にも御神木のナギの木があったね

ご祭神

熊野本宮大社の主神は家津美御子大神(けつみみこのおおかみ)です。

平安初期には「熊野坐神(くまのにいますかみ)」と呼ばれていました。

「ケ」は「食べ物」を意味していることから、「食物の神」であるということができます。

そびえ立つ山々、鬱蒼とした森や雄大な川に対する原始的な自然崇拝の時代を経て、熊野の神々は記紀神話(古事記と日本書紀に記されている神話)に結び付けられています。

自然神に対する信仰を土台に、時代を下るにつれて食物の神に対する信仰、阿弥陀如来に対する信仰、記紀神話にまつわる信仰が合流した感じだね

平安時代には、天皇・上皇・法皇を主とする皇族や貴族が京都からはるばる熊野を目指し参詣する「熊野御幸(くまのごこう)」が盛んに行われてきました。

その後、熊野三山への参詣は武士や庶民にも広がり「蟻の熊野詣(ありのくまのもうで)」と形容されるほど、多くの人々で賑わいました。

熊野までの険しい山道を歩いて参詣する、つまり命を賭けた参詣によって功徳を得ることによって、現世においてご利益を受け来世には極楽浄土に生まれ変わることができると古来より信じられてきました。

平安時代に入ると仏教と神道との交流が進み、本地垂迹説が信じられるようになり、神仏習合が進みました。

熊野本宮大社の主神、家津美御子大神の本地仏は阿弥陀如来(あみだにょらい)であるとされ、 熊野本宮大社に詣でれば、死者の救済や浄土への往生が保証されるという信仰が浄土教が盛んになると共にいっそう根付いていきました。

自然神信仰+食物の神への信仰+山岳密教系の阿弥陀如来信仰+記紀神話の神々への信仰の混合だね

念仏を唱える者が阿弥陀如来の極楽浄土へと往生することを証明する神殿ということで、大社は証誠殿(しょうじょうでん)と呼ばれるようになりました。

中世における熊野信仰の背景にあったのは、この阿弥陀如来に対する信仰と観音信仰であったといわれます。

上皇・法皇や貴族の「熊野御幸」や、少し時代を下って盛んになった武士や庶民による「熊野詣」の究極の目的は、阿弥陀如来の主宰する極楽浄土にも比定される本宮の証誠殿へ参拝し、死後の極楽往生を願うことであったといわれています。

熊野本宮大社が中世に人々の熱狂的信仰を集めたのは、熊野権現こと家津美御子大神が神仏習合を経て阿弥陀如来のご利益をも有するようになり、『浄不浄を問わず、貴賤に関わらず、男女を問わず』に無差別に受け入れてくれる神であると人々に信じられるようになったからであると考えられます。

日本では、山は死者の住む場所であると古くから考えられてきました。

例えば、万葉集に出てくる挽歌では、死者の魂は山にのぼるということがうたわれています。

山にのぼった死者の魂は、やがて山の神になると信じられるようになりました。

その山の神が村人たちの氏神であると観念されるようになっていったのです。

熊野三山における神仏習合は、こうした山にまつわるあの世信仰が仏教の浄土信仰と結びついたものです。

このような信仰の土台があるところにインド・中国を経由して外来の仏教が入ってきて、変化が生じました。

仏教の一派である浄土教においては、とりわけ人間の死後の行く末について考え、死後の安心を得ようとするのが特徴です。

浄土教では、人間はその死後、阿弥陀如来の助けによって阿弥陀如来が主宰する西方十万億土のかなたの極楽浄土に往生するとの教えが説かれました。

こうした歴史的な背景のもと、古くから「死者の国」・「黄泉の国」として捉えられていた熊野は、極楽浄土と現世をつなぐ聖地となり、熊野三山とりわけ熊野本宮大社は阿弥陀如来の極楽浄土と同一視されるまでに至ったのです。

数日にもわたるであろう難路を経て、熊野本宮大社の証誠殿の前で祈りをささげることによって、人々は阿弥陀如来の広大無辺の慈悲によってこの世のほこりにまみれた身もたちまち極楽往生が保証され、さらには生きながら神仏の力によって生まれ変わり、今世でも健やかな生活を送ることができるという安心を得たのでしょう。

もっとも、熊野本宮大社に祀られた阿弥陀如来は浄土宗の法然・浄土真宗の親鸞らの専修念仏にまつわる浄土教系の阿弥陀如来そのものではなかったものと考えられています。

それは、歴史的には熊野の山中に浄土をみるという密教的あるいは修験道的な信仰に基づいた阿弥陀如来に対する信仰であるといえるでしょう。

神仏習合とは基本的には本地垂迹説に基づくものですが、熊野三山においては霊地の山の神に対する信仰が仏教、とりわけ浄土信仰と混合して、修験道や密教の要素の強い阿弥陀如来に対する信仰となりました。

密教の聖地、高野山に連なる山の彼方に浄土があるとする信仰の対象としての阿弥陀如来が、今もなお熊野本宮大社で多くの人々の崇敬をうけているのです。

高野山や比叡山の台密・東密の阿弥陀信仰が修験道を経由して入ってきたみたい

熊野本宮大社の主神、家津美御子大神については、平安時代における阿弥陀如来との神仏習合を経て、室町時代に記紀神話のスサノオノミコトと同一視されるようになりました。

スサノオノミコトは荒ぶる神とされていますが、同時に樹木の守護神でもあります。

和歌山県の周辺がかつて紀伊の国と呼ばれていたのは、神代の時代にスサノオノミコトが大地が荒れ果てているのを嘆き、自ら木を手植えになり「木の国=紀の国」と名付けられたことにちなんでいると伝承されています。

熊野本宮大社には、天照大神(あまてらすおおみかみ)も祀られており、その本地仏は十一面観音であるとされています。

天照大神といえば、皇室の祖先神とされており、伊勢神宮という日本で最も格式高い神社の主神ですから、その本地仏としても宇宙を主宰するとされている大日如来の垂迹(すいじゃく=あらわれ)であると考えるほうが一見自然に思われます。

しかし、熊野本宮大社には天照大神の尊属(祖先)にあたるイザナギノミコトやイザナミノミコトが熊野三所権現として祀られていることから、その関係で如来の前段階の尊格である菩薩として本地仏をあてているようにも思われます。

八咫烏(やたがらす)

熊野地方では、八咫烏は神の使者であるとされています。

八咫烏の三本の足は熊野三党(熊野で由緒ある3つの家臣の家)を表すともいわれ、熊野本宮大社では、主神・家津美御子大神の智・仁・勇の性質、さらには天・地・人の意を表すとされています。

カラスは一般に不吉な鳥とみなされていますが、方角を知ると考えられていることから、道案内や遠隔地へ送る使者の役目をする鳥ともされています。

初代神武天皇の熊野への東征のおり、天皇が奥深い熊野の山中で道に迷ったとき、八咫烏が正しい道に導いたという伝説がのこされています。

このことから、熊野本宮大社では八咫烏は、開運、目的達成、勝利への導き、海上安全、交通・旅行安全、通学安全の守護神として今も崇敬を受けています。

熊野本宮大社の障害者・高齢者対応

車いすで参拝する方、体の不自由な参拝者は、神社裏の駐車場を利用することができます。

参拝に際して車いす専用通路を利用することもでき、社務所に申し出ることで職員の補助を受けることもできます。

ご利益

- 家津美御子大神…身体健全・病気平癒・技芸上達・必勝

- 熊野速玉大神…夫婦円満・縁結び・商売繁盛・家内安全・厄除け・無病息災・殖産振興

- 熊野夫須美大神…子宝・恋愛成就・夫婦和合

- 天照大御神…五穀豊穣、国家安泰、開運隆盛、子孫繫栄、息災延命、魔よけ、所願成就

- 建角美神…安産・育児・学業成就・延命長寿・交通安全・道開き・招福

- 阿弥陀如来…極楽往生、現世安穏、苦難除去

アクセス

〒647-1731 和歌山県田辺市本宮町本宮1110

駐車場

十分なスペースの駐車場があります。近隣の熊野本宮館にも駐車場があります。

参拝時間

午前8時~午後5時

公式サイト https://www.hongutaisha.jp/