大乗仏教とは

この記事では、東アジア(日本・中国・韓国など)の仏教が属する大乗仏教の特質・仏陀観と菩薩の思想・菩薩の修行について根本的な部分をわかりやすく解説しています。

大乗仏教の特質をわかりやすく伝えるため、古代インドから東南アジア諸国に伝わった部派仏教との比較を踏まえつつ解説していきます。

大乗仏教の特質

大乗仏教とは、仏陀ことゴータマ・シッダールタが悟りを得たあと、利他行(りたぎょう=他者のためにする行い)としての説法を入滅に至るまで続けて多くの人間を悟りへと導いたという行跡を慕い、仏陀と同じ立場に立つことを目指し他者の助けとなる利他行を進んで行い、苦しみのなかにある人々を救済することを理想とするものです。

古代インドから北側に伝わった仏教が大乗仏教に属しているよ

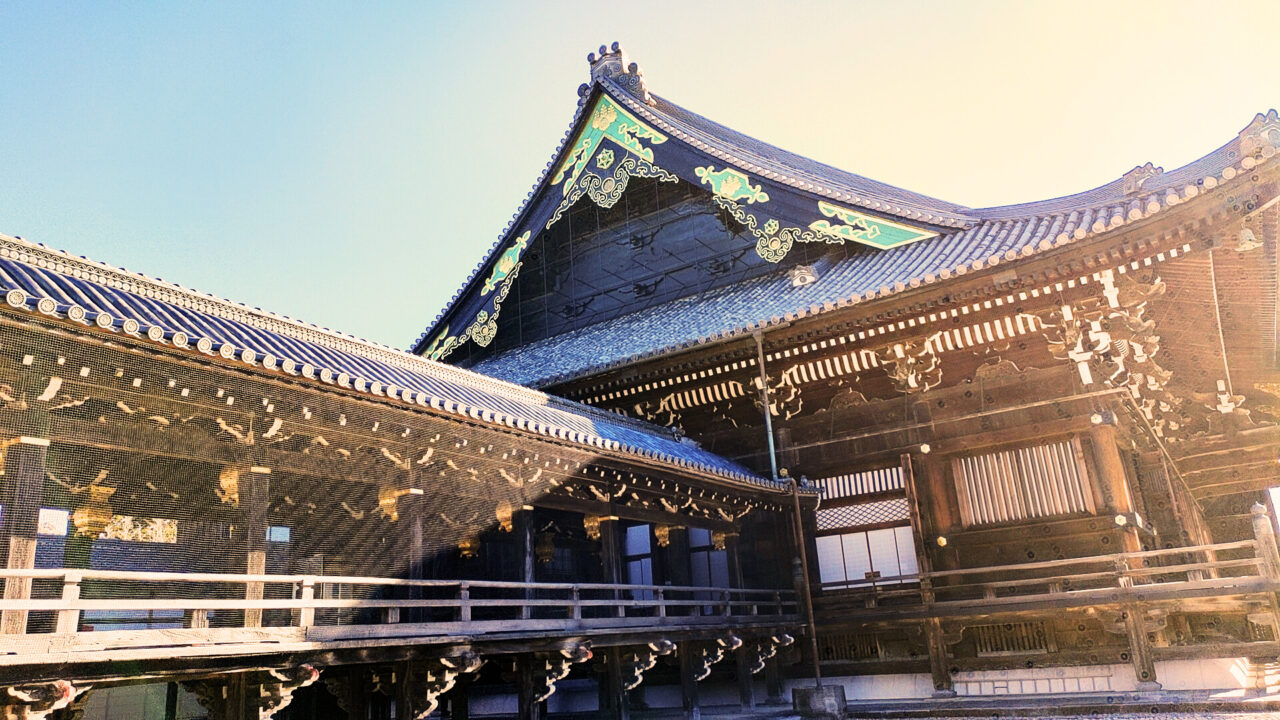

中国や朝鮮半島・日本における仏教は密教も含めて基本的にこの大乗仏教の系列に属しています。

つまり、日本の神仏習合における仏教は基本的にこの大乗仏教であるといえます。

インドから東南アジア方面に伝わった部派仏教が仏陀の弟子として個人の悟りを求めるのに対し、大乗仏教は仏陀ことゴータマ・シッダールタその人を理想とし、自らが他者の救いの縁となろうとする傾向をもっています。

大乗仏教では、自らの悟りや涅槃(ニルヴァーナ=死後の安楽)を目指す自利行(じりぎょう)と同時に、他者の救済を旨とする利他行をも行なうことが重視されています。

大乗仏教の教義の根底には、すべての者が悟りを得ることができる性質を有するとする仏性(ぶっしょう)・如来蔵(にょらいぞう)といった考え方があります。

この悟りを得ることができる性質が自分自身の内にあることを自覚した者は菩薩と呼ばれます。

「観音菩薩」にも菩薩の文字が入っているね

なお、菩薩という呼称は、仏教文学において仏陀の前身(生まれ変わる前の姿)を菩薩と呼んでいたことに由来しています。

この悟りを得ることができる性質が自分自身のみならず全ての人の内にあると考えるとき、自分も仏性を有しているのだという他者の自覚を呼びさまそうとする思いが起きると大乗仏教では考えられています。

こうして利他行への志向が大乗仏教の教理において根本に据えられることになりました。

ここから、大乗仏教において一切衆生悉有仏性(いっさいしゅじょうしつうぶつしょう)すなわち全ての人は悟りを得る可能性を持っているという考え方が発展していくことになりました。

大乗仏教の発展には在家信者の存在が関わっていると言われており、出家教団である部派仏教との間には様々な違いがあります。

部派仏教においては自分自身の悟りや涅槃への到達が理想とされ、煩悩を断ち切って自分自身の解脱を得ることが最終目的とされました。

ここには他者の救済を第一の目標とする発想は見られないことから、部派仏教では他者のための利他行よりも自分のための自利行が重視されているものとされています。

一方、大乗仏教においては他者の救済を通じて自己の悟りや救済が得られるという自利利他円満の教えが前提とされており、永久に涅槃に入らずに他者の救済に取り組み続ける不住涅槃(ふじゅうねはん)が目標とされます。

こうした大乗仏教の教理を確立する上で、救済する者・救済される者・救済の作用そのものを空(くう)と見なすといった空の思想が深化し、様々なものごとが関係性のなかにあるという縁起の思想も自利利他の側面から裏付けられました。

大乗仏教の仏陀観

- 【法身】…大日如来のように仏が悟った真理そのものを人格化した名称

- 【報身】…阿弥陀如来や薬師如来のように他者の救済を目的として悟りを求めた菩薩が仏となるための行を積み、功徳を備えた仏の名称

- 【応身】…人々を苦悩から救済するために現実に現れた姿。歴史上のゴータマ・シッダールタは応身にあたるとされています

仏陀観においても、部派仏教には見られなかった法身・報身・応身の区別に基づく仏身観が説かれました。その結果、多数の如来・菩薩・明王に対する信仰が生まれたのです。

また、利他的救済の発想から、如来や観音の助けを得て悟りを得、死後極楽に往生するといった他力易行(たりきいぎょう)の教理が出て、阿弥陀如来などの仏がその利他的な誓願に基づき悪人や凡夫を救済するという救済仏の思想も盛んになりました。

例えば、大乗仏教のお経に登場する文殊菩薩(もんじゅぼさつ)・普賢菩薩(ふげんぼさつ)・観音菩薩(かんのんぼさつ)などは、既に如来と同等以上の力を備えておりながらも成仏することなく衆生の救済に勤しむとされ、阿弥陀如来や久遠の釈迦仏といった如来も永遠に衆生を救済し続けるものと説かれています。

仏陀が涅槃に入ったこと(=歴史上のゴータマ・シッダールタが亡くなったこと)は、大乗仏教において衆生を救済する上での方便として捉えられています。

大乗仏教の菩薩の思想

菩薩(ぼさつ)とは、菩提薩埵(ぼだいさった=ボーディサットヴァ)というサンスクリット語の音写語の省略形です。

菩提とは悟りを意味し、薩埵(サットヴァ)は旧訳では衆生、新訳では有情と訳され、生きとし生けるものを意味しています。

菩提と薩埵を合わせて悟りを求める衆生といった意味になります。

大乗仏教の修行者を意味する菩薩と部派仏教(東南アジア系の仏教)の修行者を意味する声聞(しょうもん)との大きな違いはその目標にあります。

部派仏教においては阿羅漢(あらかん=聖者)となることが目標とされます。

したがって修行方法や教理も阿羅漢になることを前提として構成されており、仏陀と同じ高度の悟りの境地を目指すという発想や自分自身に仏陀と成りうる性質が内在しているとする認識は基本的にはありません。

阿羅漢とは、悟りを得た聖者といった意味だよ

一方、大乗仏教の菩薩は、自己に仏陀と成りうる性質、すなわち仏性が内在しているという発想を前提としており、修行方法や教理もこうした前提のもとに形成されています。

初期の大乗仏教のお経の多くに心が本来清らかであることが説かれ、『般若経』というお経ではすすんで「一切衆生悉有仏性(いっさいしゅじょうしつうぶつしょう)」の思想が説かれました。

一切衆生悉有仏性とは、生きとし生けるものはみんな悟りの可能性があるという意味だよ

こうした仏性を個人に内在するものと見る思想のもとにおいては、心から煩悩が払われ、その清らかな本性が表に表れるとき仏陀と成るとされています。

また、心性が本来的に清浄であるという自覚が成仏の願いを生み出すとも考えられました。

この成仏の願いを起こすことは発菩提心(はつぼだいしん)と呼ばれ、この菩提心を起こした人を菩薩と呼びます。

成仏とは、本来、悟りを得るという意味だよ

こうした心性本浄・仏性の考え方は、大乗仏教における菩薩の思想において重要です。

大乗仏教では、凡夫(普通の人間)にもすでに仏陀と成りうる性質が内在することを自覚することで成仏の可能性を現実的に把握することが可能となると考えるからです。

大乗仏教の菩薩は、みずからは真実の智慧を涵養して真理に触れよう悟りを得ようと努めて修行を実践します。

これが、自分のためにする自利的(じりてき)な側面です。

加えて、生きとし生ける衆生に対しては、慈悲の慈しみと憐みに基づき広く教えを分かち与えて迷いの世界から悟りの世界へと救い導こうとします。

これが他者のためにする利他的(りたてき)な側面です。

こうした「上求菩提・下化衆生(じょうぐぼだい・げけしゅじょう)」を旨とした自利行・利他行の二行の円満な両立が大乗仏教の菩薩の最大の目的であり理想とされています。

つまり、大乗仏教の菩薩における自らの仏性の発揚は他者の救済を前提として成り立つということです。

こうした理想のもと、菩薩は般若の智慧の完成と慈悲の行願の実践を目指し菩薩道に邁進することになります。

自利利他円満を掲げ、智慧行と慈悲行を両立しようとするところに真の菩薩精神の発揚が見られるということです。

大乗仏教の菩薩の修行

大乗仏教における菩薩の修行方法としては、釈迦仏の遺骨を祀った仏塔(ストゥーパ)に対する礼拝が『華厳経』というお経に見られます。

また、『般舟三昧経』というお経や浄土経典には、仏のありさまやその仏国土などを眼前にありありと思い浮かべる観仏三昧という修行が説かれています。

仏教のお経を伝承・流布しようとする姿勢のもと、書写の功徳が強調されたことから経典書写も修行の一つとして広く行なわれるようになりました。

このように様々な大乗仏教の菩薩の修行方法がありますが、最も代表的なものは『般若経』などに説かれる六波羅蜜の修行です。

六波羅蜜の修行においては、他者を利することによって自己の修行が成就するという自利利他円満の菩薩行の側面が強調されています。

六波羅蜜

- 布施波羅蜜

- 戒波羅蜜

- 忍辱波羅蜜

- 精進波羅蜜

- 禅定波羅蜜

- 般若波羅蜜

この六波羅蜜の第一は、布施波羅蜜です。法施(仏教の教えを説くこと)も含まれますが、主とするところは財施(お布施)です。

布施波羅蜜においては、施す者・施される者・施物が空であるという「三輪清浄の布施」が重視されています。布施という行為にとらわれない空に住する布施が布施波羅蜜の理想です。

六波羅蜜の第二は、戒波羅蜜です。戒波羅蜜の内容としては十善が説かれます。

これは、「不殺生・不盗・不邪淫の身三」、「不妄語・不悪口・不両舌・不綺語の口四」、「無貪・無瞋・正見の意三」という十の善行為を実行することを指しています。

第三が忍辱波羅蜜です。これは、苦難を耐え忍ぶことを意味しています。

第四が精進波羅蜜です。これは、倦むことなく仏道に努め励むことを意味しています。

第五が禅定波羅蜜です。これは、瞑想によって精神を統一させることを意味しています。

第六が般若波羅蜜です。六波羅蜜の中ではこの般若波羅蜜が最も重要であり、前の五つの波羅蜜は般若波羅蜜に至るための準備手段とされています。

般若波羅蜜の般若とは、とらわれのない空の智慧であり全体を直観する智慧を意味しています。

これらの波羅蜜の修行は自利に主眼を置かず、利他を重視する立場で行なわれます。

つまり衆生の救済を最優先とし、自己の成仏を図らない修行が目指されます。

菩薩は空の思想のもと衆生を涅槃(ニルヴァーナ)に導きながらも、涅槃に導かれた人は存在しないと見、さらに導く人も存在しないと見ます。こうした精進は「弘誓の大鎧」と呼ばれています。菩薩の修行はこのような立場で行なわれています。

有即無・無即有・色即是空・空即是色の考え方だね