大馬神社|獅子岩

この記事では、三重県熊野市にある大馬神社(おおまじんじゃ)の概観・ご利益・アクセスと熊野市のランドマークである獅子岩について知ることができます。

概観

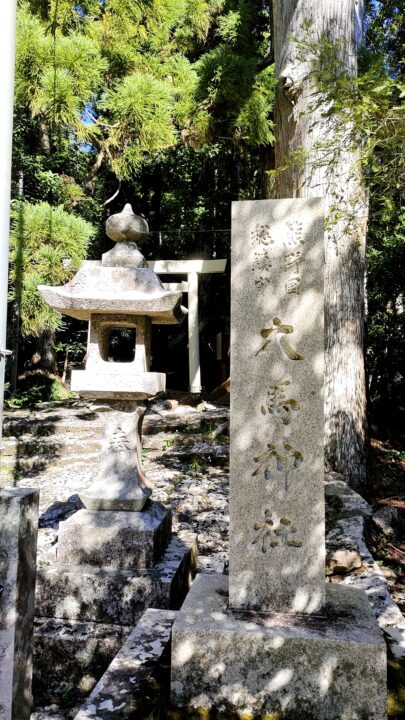

大馬神社の創始は明らかではありませんが、平安時代のころから信仰を集めている神社で「紀伊山地の霊場と参詣道」を構成する神社としても登録されています。

けっこう山奥にあるよ。道が細いから軽自動車で行ったほうがいいかも

境内には熊野市内で最も古い文明10年(1478年)の棟札が保管されており、少なくともそのころには崇敬を集めていたものと考えられます。

大馬神社の入口を入り、太鼓橋を渡ったところでも遥拝を行うことができるようになっています。

石段から本殿まで登るのが難しい場合は、こちらで参拝することもできます。

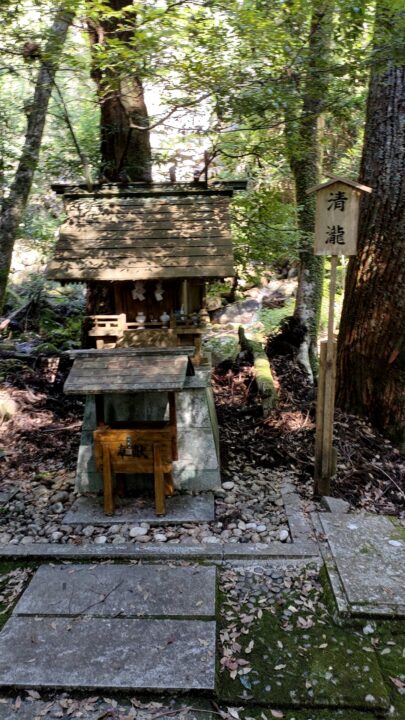

大馬神社の本殿にいたる参道には、稲荷神社・禊場・白滝不動明王の手水鉢がそれぞれ配置されており、往時の参拝者の賑わいを彷彿(ほうふつ)とさせてくれます。

山奥に位置しているため現在ではアクセスはよくありませんが、こうした境内の充実した様子から、かつては熊野古道の伊勢路に位置する主要な神社として多くの人々の崇敬を集めたことがうかがえます。

桓武天皇のころ、征夷大将軍坂上田村麻呂(さかのうえたむらまろ)がこの地方を荒らしていた賊を討ち、その首領の首を地中に埋め、その上に社殿を作ったのが大馬神社の始まりといわれています。

本殿の下に首が埋まっているのかな

その後、智興和尚という人がこの話を聞いて参詣しようとしたところ、坂上田村麻呂の霊が現れ和尚を案内したという伝承が残っています。

坂上田村麻呂の霊は大きな馬に乗っていたことから、大馬神社と呼ばれるようになったという伝承が残っています。

祭神として、天照大御神(あまてらすおおみかみ)・水波能売神・天児屋根命・譽田別命・仁徳天皇・神武天皇・大山祗命・宇賀御霊大神・白龍大神(不動明王)・坂上田村麻呂・白馬大明神の11柱をお祀りしています。

元々は大馬地区の産土神を祀っていましたが、かなりの山中深くにあるため現在はふもとの八幡神社が遥拝社となっています。

大馬神社への細い山道は軽自動車が一台ぎりぎり進めるぐらいの幅だよ

境内は自然が豊かで、古木・川などが清らかで心が洗われる印象です。

周りには人家も少なく、山深いところにあるので野生動物には十分に気をつけたほうがよいでしょう。

本殿に到着するまでにヘビをたくさん見たよ

ご利益

- 天照大御神…五穀豊穣、国家安泰、開運隆盛、子孫繫栄、息災延命、魔よけ、所願成就

- 坂上田村麻呂…厄除け・結界・交通安全

- 白滝大明神(不動明王)…厄除け・学業成就・商売繁盛・身上安全・立身出世・健康祈願

アクセス

〒519-4324 三重県熊野市井戸町4333

駐車場

大馬神社の入口の前に駐車スペースがあります。

参拝時間

終日

公式サイト http://www.oomajinja.com/

獅子岩(ししいわ)

獅子岩とは、押し寄せる波の侵食作用と海から吹き付ける風の力によって生まれた奇勝で、高さ25m、周囲約210mの巨岩があたかも牙をむいて熊野灘(くまのなだ)に向かって咆哮する獅子のように見えるところから、獅子岩と呼ばれています。

また、獅子岩は南側にある神仙洞(しんせんどう)の人面岩こと吽の岩(雌岩)に対して阿の岩(雄岩)と呼ばれて井戸川上流に鎮座しており、総称して阿吽の岩とも呼ばれていますが、これはこの奥にある大馬神社の狛犬にたとえられているという理由によるものです。

このため、大馬神社では今も狛犬を置かない習わしとなっています。

獅子岩は世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の一部として、熊野市のランドマークとなっています。

獅子岩へのアクセス

〒519-4324 三重県熊野市井戸町