熊野詣

熊野詣の歴史

熊野の地は古代より山岳宗教・修験道の聖地として知られていました。

平安時代から中世にかけて、上は皇室から下は一般庶民まで多くの人々が熊野の神々と仏のもとへ足を運びました。

遠く熊野の大自然を背景に険しい古道を歩み、難行苦行を経て功徳を積むことにより速やかに神仏の加護を得て、現世・来世の二世にわたる安穏の境地に入ろうとする熊野詣は、日本の聖地巡礼を代表するいにしえから現代まで絶えることのない人々の祈りの旅です。

平安時代末期、時代の転換期である院政期に入り、熱烈な熊野信仰を持っていた白河・後白河・後鳥羽の三法皇によるたび重なる熊野三山(熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社)への参詣(上皇・法皇らの参詣は熊野御幸と呼ばれます)を契機にして、熊野の地は神仏習合の聖地としての名声を高めました。

当時の上皇・法皇・女院による熊野御幸のありさまについて、九条兼実は日記『玉葉』に詳しく書き残しています。

兼実は、皇族以外にも身分を超えて人々が熊野の地を参詣する様子について「人まねの熊野もうて(熊野詣)」と記し、平安時代中期ごろにはすでに熊野三山が庶民による熊野の参拝をも受け入れていたことが分かります。

当初は皇族や貴族とお付きの人々が主な参拝者だったんだね

皇族・貴族による熊野参詣は、承久の乱(1221年)によって一大転換期を迎え衰退しましたが、熊野三山の評判が世間に流布したこともあり、皇族・貴族層に代わって武士・僧侶・庶民などの熊野の地への参詣が顕著となり、現世と来世の救済を求めて祈りを捧げるようになったのです。

熊野三山への道は、知らず知らずのうちに罪を犯し、俗塵にまみれた過去の自分を想像の中で「黄泉の国」こと熊野に葬り、そこから新しく蘇ろうとして古道を歩んでいく「黄泉がえり(蘇り)」の道でもありました。

熊野の地は、仏教が伝来する以前、すなわち浄土の観念が輸入され神仏習合が進展して熊野三山が現世における極楽浄土とみなされるようになる以前から、浄土的な性格を持った土地だったといえるでしょう。

熊野を訪れる参詣者は、熊野の地の有する超自然力の獲得、「黄泉の国」と呼ばれる熊野の地を訪れそこから帰還する「黄泉がえり」による擬死と再生、現世で犯した罪業やけがれの滅浄、現世利益、来世での極楽浄土への往生など、それぞれたくさんの願いを持って熊野古道を歩んだのです。

中世以降には、熊野三山の側からの熊野信仰の流布も盛んになりました。

熊野の先達や御師・熊野比丘尼と呼ばれる宗教者たちが諸国を遍歴し、熊野三山における信仰とご利益を解き、参詣者を熊野の地に案内するようになりました。

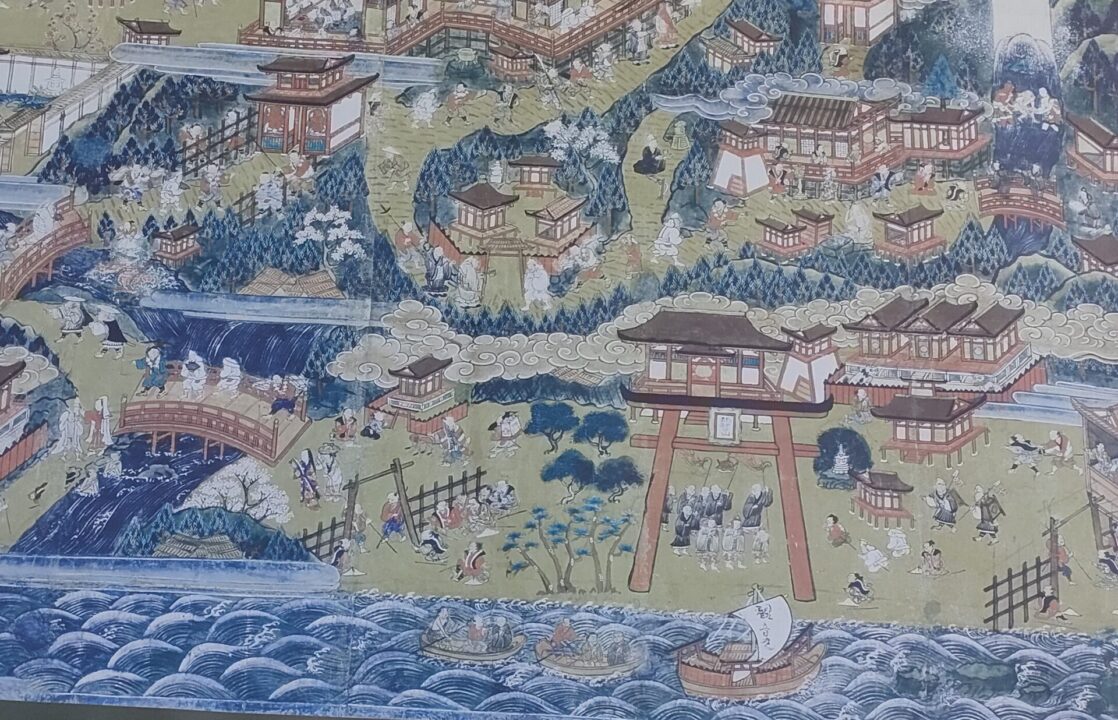

中世末期から近世にかけて成立した「熊野那智参詣曼荼羅(くまのなちさんけいまんだら)」は当時の熊野三山の威容と参詣者たちの様子を今に伝えています。

那智の滝が描かれているね

鎌倉幕府の成立を経て鎌倉時代には武士階級や僧侶の熊野詣が盛んになり、江戸時代には庶民の間で西国三十三箇所巡りが流行したことにともない、熊野三山もあわせて参詣されるようになりました。

西国三十三箇所巡りと熊野三山への参詣は聖地伊勢神宮へのお伊勢参りともあわせて行われるようになり、西国三十三箇所の巡礼者は、熊野三山の一角である熊野那智大社と一体だった一番札所の青岸渡寺を目指すようになりました。

こうした傾向は、伊勢神宮を経て熊野三山への参詣を目指す熊野古道の一道、「伊勢路」の発展をもたらしたのです。

その結果、熊野の地は関東や東北の巡礼者を多く迎え入れるようになり、関東以北の地にも熊野信仰が広まっていきました。

熊野詣の主体が上皇・法皇や貴族から庶民階級に交代してからの熊野参詣の形態を俗に「蟻の熊野詣」と呼んでいます。

熊野詣は熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社と順番に参詣したのち、再び熊野本宮大社を参詣するのが古くからの習わしでした。

熊野速玉大社、熊野那智大社、熊野速玉大社のご利益はそれぞれ過去・現在・未来に対応しています。

熊野速玉大社に参詣して自分の過去を振り返り、熊野那智大社に参詣して自分の立ち位置を確認し、「蘇り」の地こと熊野本宮大社で生まれ変わって新たな人生へと出発するという意味合いをもっているのです。

熊野三山においても平安時代中期以降、浄土教が隆盛するのにともない、如来・菩薩の仏力によって罪やけがれを除かれ、来世に極楽浄土への往生を目指す浄土信仰が展開しました。

とりわけ熊野本宮大社の「証誠殿(しょうせいでん)」は、神仏習合・本地垂迹の発展にともない阿弥陀如来の主宰する西方極楽浄土に擬せられ、現世の安穏と来世の救済(現当二世)を祈る阿弥陀信仰が隆盛しました。

阿弥陀如来が座するとされた「証誠殿」への参拝に先立って、自力作善による滅罪が要求され、参拝者には自ら難路熊野古道を歩んで熊野本宮大社に参詣する苦行が課せられました。

鎌倉時代以降に成立した浄土宗や浄土真宗においては自己の努力よりも阿弥陀如来の側による他力救済を強調する傾向にあるので、こうした自力作善を要求する点が熊野における阿弥陀信仰の特徴であるといえます。

一方、熊野速玉大社の鎮座する新宮の地と熊野那智大社の鎮座する那智の地は、いずれも古来の海洋他界観に基づく常世信仰が仏教や密教と習合して、観音信仰と薬師信仰の霊場になりました。

熊野三山の中でも、とりわけ熊野那智大社の座する那智山ではとりわけ観音信仰が盛んで、那智山の青岸渡寺は西国三十三箇所巡りの第一番札所としてその名声を全国に誇りました。

上皇・法皇の熊野御幸

上皇、法皇、女院が外出することを御幸(ごこう、みゆき)といい、熊野三山に対する皇族の参詣は熊野御幸と呼ばれます。

熊野御幸は藤原氏が権力を極めていた平安時代中期に始まります。

それに先行して熊野本宮大社・熊野速玉大社・熊野那智大社の祭神を相互にお祀りする形態が成立していたことが遅くとも11世紀末ごろの記録に見られることから、このころには熊野三山としての信仰のあり方が成立していたものと見ることができるでしょう。

紀伊田辺の闘鶏神社でも熊野三山の神様をお祀りしているよ

神仏習合の傾向も浸透し、熊野の神々に本地仏が当てられて、阿弥陀如来の西方極楽浄土をはじめとする浄土信仰も熊野三山の地において隆盛していました。

このころには、病気平癒や極楽往生などの宗教的利益を求める祈願者が自ら熊野三山へ参詣する宗教現象が見られるようになりました。

その代表例が上皇・法皇による熊野三山への参詣、つまり熊野御幸なのです。

上皇・法皇の熊野御幸が盛んになった10世紀末から11世紀中頃にかけては、日本において仏教による悟りや救済を得難くなるという「末法」の世に対する危機意識が深まりました。

その結果、来世において極楽浄土に往生することを求める浄土教の教えが皇族や貴族を中心に広まったのです。

こうした宗教意識や信仰は「紀伊山地の霊場と参詣道」全域に広がりました。

熊野三山は言うに及ばず、真言密教の聖地高野山も如来・菩薩が住まう浄土として考えられるに至り、紀伊山地の霊場信仰はいっそう高揚しました。

こうした発想は、来世極楽浄土に往生することができると説く従前の仏教思想・浄土教思想に対して、極楽浄土を現世に見出す修験道の信仰の表れです。

仏教も修験道もともに極楽浄土に対する信仰を有していますが、極楽浄土を来世に求めるのかあるいは現世に求めるのかという点において大きな相違がみられます。

熊野御幸の歴史

熊野三山の成立後、宇多法皇が907年に最初に熊野の地を訪れて以来、1303年までの396年間に渡って上皇・法皇・女院・親王による141回にも及ぶ皇族の熊野御幸が行われ、皇室の庇護のもとで熊野三山はいっそうの発展をみました。

初期の熊野御幸は、上皇・法皇が口熊野と呼ばれる紀伊田辺の闘鶏神社を経て、熊野三山のうち熊野本宮大社に参詣して京の都に帰還するというかたちをとっていました。

平安時代末期ごろから仏教による悟りや救済を得難くなるとする末法思想が流布し、加えて武士の台頭など社会不安が日本を覆うようになりました。

こうした状況のもと、阿弥陀如来による救済を求める浄土信仰が日本全体に浸透するにつれて、熊野三山の霊域全体が如来や観音の極楽浄土の現世への顕現(けんげん)たる理想世界であると考えられるにいたり、熊野御幸においても熊野三山の熊野本宮大社・熊野速玉大社・熊野那智大社の三社と附属する寺社群が巡礼されるようになりました。

歴代の上皇・法皇の中でも1090年から繰り返し熊野御幸を行ってきた白河上皇は、生涯9回も熊野の地を参詣したことから、その影響を受けて京の都において貴族の間でも熊野信仰が本格的に盛んになりました。

さらに鳥羽上皇は23回、後白河法皇は34回、後鳥羽上皇は28回と多くの上皇・法皇が繰り返し熊野の地を参詣しています。

この後白河法皇の34回という熊野詣の回数が、歴代の上皇・法皇のうちで最多で、熊野御幸は半ば宮中行事と化していました。

移動手段が限られていた当時において、後白河院政の開始後ほぼ一年に一回の割合で熊野三山に参詣している計算になることから、後白河法皇の熊野に対する信仰の篤さをうかがい知ることができます。

このように上皇・法皇の熊野御幸の回数が多くなったのは、熊野三山への入峰の回数が多ければ多いほどいっそう功徳を積むことができるとする修験道の思想に基づいています。

熊野速玉大社には上皇・法皇の熊野御幸を記念する碑があるよ

仏教学的には、熊野三山に参詣する回数を重ねること自体が作善(善行)であると捉えられ、その作善としての参詣が多ければ多いほど、熊野の神々と仏の功徳を得ることができるという「多数作善功徳信仰」を示したものであるといえます。

院政期以降の上皇・法皇・女院や貴族の熊野御幸にはこの「多数作善功徳信仰」が影響していたのでした。

皇族や貴族らによる熊野参詣が衰退したのちも、繰り返し熊野三山を参詣することを善しとする傾向はのこり、鎌倉時代の武士による熊野三山信仰にも「多数作善功徳信仰」の傾向がみられたとされています。

熊野御幸の手順

熊野御幸が隆盛した時期の熊野三山における浄土信仰においては、厳しい滅罪の苦行が要求されました。

自分の罪・けがれを滅ぼして清らかな身に生まれ変わる自力作善が要求され、死後の苦しみを現世において果たし尽くさなければ、来世での極楽浄土への往生による安楽は得られないとすら考えられていました。

そのため、上皇・法皇たちの熊野御幸は、陰陽師に日時を占定させて斎館に籠り精進を7日間行う物忌(ものいみ)や御経供養をして心身を浄化することから始まりました。

熊野三山への道のりは「先達」と呼ばれた案内人が導きました。

熊野御幸は公卿や殿上人をはじめとする多くのお供を引き連れての旅で、道中は海や河川で水垢離(みずこり)など精進を行い、各九十九王子社にも参拝・禊祓(みそぎはらえ)の後に逗留して、奉幣や誦経など神仏混合の儀式や神楽舞・奉納相撲・和歌会などが多く催されました。

こうした道中の修行や儀式を経ることで、熊野の神仏権現や本地仏の功徳を授けられ、熊野本宮大社に座す阿弥陀如来の前で心身新しく蘇ることができ、そののち熊野速玉大社の本地仏・薬師如来や熊野那智大社の本地仏・千手観音菩薩に参詣することで熊野三山の参詣による功徳がいっそう増すものと考えられたのです。

熊野三山の霊場に到着したのちにも道中と同様の儀式を行い、帰路は再び熊野本宮大社を経由して京に都に帰還する長旅でした。

上皇・法皇らによる熊野御幸は往路は「現世から浄土」帰路は「浄土から現世」という意味合いを与えられていたこともあり、往路復路ともに同一の経路が用いられました。

皇室の熊野御幸が長年にわたって繰り返し行われた結果、熊野三山信仰は公卿・武士・庶民の間にも流布し、様々な階級の者が熊野三山を参詣するにいたって熊野の地に京や各地の文化が流入しました。

京の都においても、熊野三山や熊野の自然を讃えた和歌が詠じられるようになるなど、熊野三山に対して宗教的な憧れを抱く風潮が高まっていきました。

熊野三山に対する篤い信心を持っていた後白河法皇の編んだ『梁塵秘抄』には「熊野へ参らむと思えど、徒歩より参れば 道遠し すぐれて山きびし 馬にて参れば 苦行ならず」という熊野御幸にいたる参道の険しさを詠んだ和歌が収録されています。

民衆の「蟻の熊野詣」

室町時代以降、熊野三山に多数の民衆が参拝する様子を形容した「蟻の熊野詣」という言葉が様々な文献に見られるようになりました。

このことは熊野三山への参詣の主要な担い手が、鎌倉時代から室町時代へと時代が移ろうにつれてかつての皇族や貴族から東国武士や庶民へと移行し、上下貴賤を問わずに多くの人々が熊野を目指すようになったことを示しています。

「承久の乱」の失敗によって上皇や法皇の権力が衰退し、上皇や法皇の熊野三山への参詣が途絶え、貴族の参詣も少なくなってからは、熊野三山の側もその経済的基盤を武士や庶民に求める必要に迫られたのです。

こうして熊野三山は聖域の外に御師や熊野比丘尼と呼ばれる宗教者を派遣して、各地の地域民衆を対象に熊野三山信仰を布教するようになりました。

民衆による熊野参詣が盛んになった背景の一つとして、院政期に皇族や貴族が熊野三山に全国の荘園を寄進し各地の荘園を中心に熊野権現をお祀りする熊野神社が増加した結果、熊野三山信仰が各地に浸透していたこともあげられます。

病者による熊野詣

民衆による熊野詣においては、大きな病気を患った人たちや身体障害者などの病者の姿が多く見られたと伝わっています。

参拝者の浄不浄を問わない熊野三山の開けた信仰のあり方も、当時社会的な弱者であった病者にとって大きな参拝の動機となっていました。

古来より熊野の地は、社会的な弱者を差別せずにその広大な慈悲を施してきたのです。

熊野三山における神仏習合のはじまりから数百年を経て、熊野の地には大きな病気や身体の不調を治してくれる神々や仏が鎮座しており、病気平癒や長寿延命の御利益があるとする信仰が全国に広まっていました。

そうした病気平癒や長寿延命の祈りにまつわる熊野三山の信仰は、「立願信仰」の形を採ることが少なくありませんでした。

病者本人や家族などがいよいよ重病となり助かりがたくなると、「病気が治ったら熊野詣をしますから、どうかお救い下さい」「私が代わりに熊野詣をしますから、家族をお救い下さい」といった立願が行われたのです。

病者本人や家族が熊野詣をするのが難しい場合、熊野三山の神々・仏菩薩の救いを得るために、熊野三山の地を拠点として山岳修行・海洋修行に勤しんでいた熊野修験・山伏たちに病気平癒や長寿延命の願文を託して代理として参拝してもらうことも増えていきました。

この立願が成就し、病者が健康を取り戻したあかつきには、病気平癒の功徳のお礼として熊野詣を行う「願果たし」を行う信仰習俗も広くみられるようになりました。

近世(江戸時代)以降の熊野詣

近世(江戸時代)以降は西国巡礼を兼ねた庶民の熊野詣が隆盛し、さらには伊勢神宮、熊野三山、高野山と紀伊山地周辺の複数の霊場、旧所旧跡を観光しながら巡礼する旅が行われるようになりました。

とりわけ、東北地方からの参詣者が急増し、その方言から「カントウベエ」と呼ばれました。

東北の「カントウベエ」たちの旅は、熊野三山など複数の霊場の純粋な参詣にとどまらず見聞を広めるものでもあったため、東北や江戸の文化・情報が熊野の地に流入するとともに、熊野信仰や伊勢神宮信仰が広く東北まで伝播することになりました。

民衆による熊野詣が伊勢神宮への参宮と密接に結びつき、熊野三山信仰と伊勢神宮信仰が一体的に発展したことも特筆すべき事柄でしょう。

花の窟神社や産田神社も伊勢路に位置しているよ

この時代に熊野古道の伊勢路から熊野路にかけての海辺の参詣道が、利用者の増加とともに発展をみたのです。

熊野三山が「紀伊山地の霊場と参詣道」の主要な構成要素として世界遺産に登録されてからは、直接目的地の神社を参拝し、周辺地域で観光を行う旅が多くなりました。

もっとも、現在でも多くの人が自らの足で熊野古道を歩き、熊野三山の三社に祈りを捧げることも少なくありません。

その中でも、大門坂や高野坂などの比較的距離の短い古道を自分の足で歩く体験型の熊野詣が盛んになってきています。

熊野比丘尼と山伏・御師

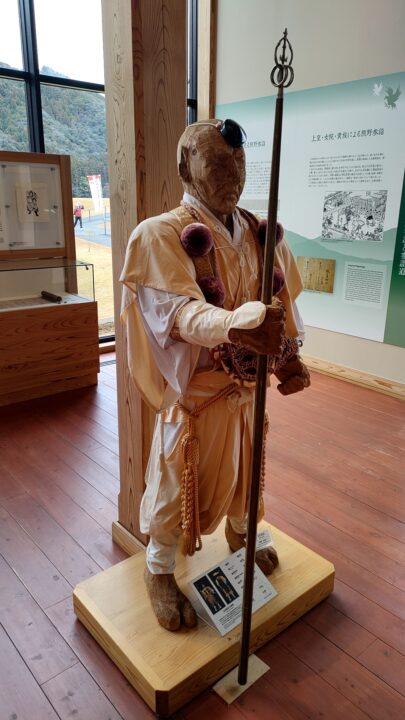

俗世間を離れて大自然の山々の中に分け入り、修験道的な苦行を行うことで験力を獲得し、世間の人々の願望をかなえようとする宗教者を山伏あるいは修験者と呼びます。

熊野の地は、京の都から遠く離れた深淵な霊場であり、その安全な参詣には道案内が必要とされました。

この道案内の役目を務めたのが、先達と呼ばれた山伏です。

先達は参拝者が参詣前にその身を清める精進潔斎(しょうじんけっさい)では御経供養の導師を務め、道中では水垢離(みずごり)の儀式などの指導にあたりました。

中世以降、熊野古道沿いの様々な場所に熊野権現がその姿を見せたとして、先達によって営まれたのが浜王子や阿須賀王子などの王子(社)で、修験道の修行の場となっている「宿」が王子の原形とされています。

熊野三山において、その参詣回数を重視する「多数作善功徳信仰」の傾向が起こったのも、王子社で神仏を祀る様々な儀礼などが行われるようになったのも、修験道の儀礼の影響によるものです。

難路である熊野古道の中辺路を敢えて利用することがあるのも、熊野三山への参詣自体が修行であるという修験道の考え方に基づいています。

中世以降各地に熊野信仰を広め、参詣者と熊野の神々との取り次ぎを行ない、熊野三山を訪れた信徒に宿所を提供するなどの役割を担ったのが熊野三山の社僧である御師たちで、彼らもまた先達と呼ばれていました。

御師の存在は庶民の熊野詣のいっそうの隆盛をもたらしましたが、のちに御師となる権利は売買の対象となるようになり衰退しました。

伊勢路を通して熊野三山とつながっていた伊勢神宮においても、熊野詣の隆盛に刺激を受けこの御師制度を取り入れて、経済基盤の確立と参詣者の誘致に務めるようになりました。

熊野三山の霊験を全国各地に伝え、庶民への布教を担ったのが熊野比丘尼と呼ばれる尼僧です。

熊野比丘尼とは、熊野三山の寺院に属していた女性宗教者で、修験道の業者と行動を共にし、神道の巫女のような役割を担うこともありました。

神倉神社の近くには熊野比丘尼の尼寺だった妙心寺があるよ

各地への遊行に当たっては、『熊野那智参詣曼荼羅』『熊野観心十界図(地獄絵)』などの、熊野三山の神仏習合の世界を曼荼羅に表した絵図を持ち歩き、その内容の説明をして聴衆の神仏に対する崇敬の念を高め、熊野三山参詣によって得られる御利益を説いてまわりました。

熊野比丘尼は、布教に際して護符・ナギの葉を持って全国を勧進して歩き、熊野三山の神社・仏閣の修築に必要な費用の調達にもあたりました。