紀伊山地の霊場と参詣道

この記事では、「紀伊山地の霊場と参詣道」が世界遺産登録に至った経緯と「紀伊山地の霊場と参詣道」の特質について詳しく知ることができます。

世界遺産登録の背景

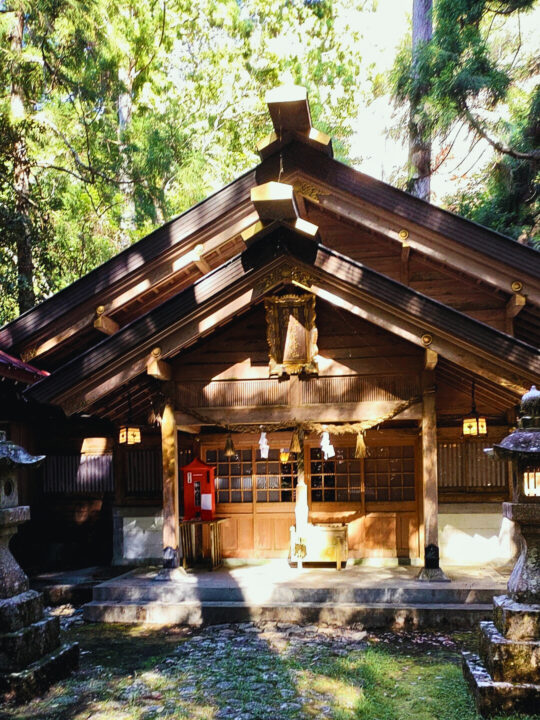

「紀伊山地の霊場と参詣道」とは、上皇・法皇や貴族から武士、民衆まで広く人々の篤い信仰を集めた神仏習合(神道と仏教の混合状態)の聖地「熊野三山」(和歌山県)、真言密教の根本道場である「高野山」(和歌山県)、そして日本独自の混合宗教である修験道の聖地「吉野・大峯」(奈良県)の和歌山県・奈良県・三重県の三つの県にまたがるいずれも1000年以上の歴史と信仰を有する三つの霊場とこれらの聖地を結ぶ参詣道(熊野古道、高野参詣道、大峯奥駈道)であり、その自然環境と「文化的景観」が価値を持つものとして高く評価され、ユネスコの世界遺産として2004年(平成16年)7月7日に登録されたものです。

2016年10月には世界遺産の登録範囲が拡張されました。

2004年には高野山の参詣道としては高野山町石道のみが世界遺産登録されていたのですが、高野山の世界遺産としての文化的価値が広く認められるようになり、四経路(三谷坂・京大坂道不動坂・黒河道・女人道)が追加登録され、構成資産名称が高野参詣道に変更されたのです。

和歌山県南東部では熊野本宮大社・熊野速玉大社・熊野那智大社の熊野三山と関連の神社群、それらを結ぶ参詣道で特にいにしえの姿を現在にとどめる「熊野古道」などが世界遺産として登録されています。

熊野古道は、上皇・法皇が熊野三山参詣の際に用いた道である紀伊路の「中辺路」部分と、伊勢神宮を経て紀伊半島東南部を南下する「伊勢路」、紀伊田辺から補陀洛山寺の位置する那智の浜の宮まで紀伊半島南部の海岸線を南下する「大辺路」、真言密教の総本山である高野山と熊野本宮大社を結ぶ険しい山道である「小辺路」の総称です。

紀伊半島に連なって横たわる山々は、豊かな雨が鬱蒼とした大森林を育む山岳地帯で、太古から神々の住まう依代(よりしろ)として熊野の人々の篤い崇拝を受けてきました。

樹木・巨岩や森・山、川・大滝などの大自然を神格化する原始的な自然信仰の精神が深く息づき、奈良時代以降は記紀神話の神々が住まう聖地であるとされるようになり、奈良・京の都の人々などからも篤く崇敬されるようになり、多くの人々が参詣に訪れたといいます。

『古事記』や『日本書紀』に熊野の記述を見ることができるよ

熊野の大自然に対する畏敬の念に基づくアニミズム的な自然崇拝、記紀神話の神々を崇拝する神道、中国・朝鮮の地から日本に伝来した大乗仏教・密教、それら諸宗教が山岳信仰の影響を経て結びついた修験道など、熊野の地に様々な信仰形態と聖地が形成されていきました。

様々な宗教の霊場が熊野の地で共存しながらも互いに影響を与えあい、混合し、長年にわたって受け継がれる姿は、共生のありかたを示唆するものとして注目を集めています。

熊野三山は、現在では熊野本宮大社・熊野速玉大社・熊野那智大社・那智山青岸渡寺・補陀洛山寺の三社二寺から構成され、 那智の滝やゴトビキ岩といった原始的信仰の象徴を今にとどめています。

神仏習合の進展による熊野三山の神社に対する本地仏の設定を経て、熊野速玉大社の薬師如来が参拝者の前世の罪を清め、熊野那智大社の千手観音菩薩が参拝者の現世の縁を結び、熊野本宮大社の阿弥陀如来が参拝者の来世を救済するとされ、熊野三山を順に参拝することで参詣者は過去・現在・未来の救済を得られると考えられるようになったのです。

熊野三山の霊地に続く「熊野古道」は平安時代中期より上皇・法皇が参詣する熊野御幸によって発展し、皇族の参拝が衰えた後は多くの民衆が列をなして参拝するようになり「蟻の熊野詣」と形容されるほどの隆盛を極めました。

また、西国三十三箇所巡りの第一番札所である青岸渡寺を擁することから、西国巡礼の経路としても盛んに利用されました。

世界遺産とは

「紀伊山地の霊場と参詣道」が登録された「世界遺産」とはどのようなものなのでしょうか。

世界遺産とは、1972年のユネスコ総会で採択された『世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約(世界遺産条約)』にもとづき、人類共有の財産として国際的に保護・保全していくことが義務づけられている「遺跡」、「建造物」、「自然」などのことを指しています。

世界遺産に登録されるためには、その文化遺産や自然遺産が所在する地の国内法で保護されていることと、その内容が他に類例のない固有のものであり、国際的に決められた評価基準に照らして顕著で普遍的な価値があるとユネスコ「世界遺産委員会」で認められることが条件とされています。

資産の価値を存続させるための保存管理計画がなされていることも、登録の条件となっています。

世界遺産に登録される文化遺産・自然遺産の数が増えるにつれ、一つの国からは原則として同一のカテゴリーに属する遺産を重複して登録しないことになりました。

このことから現在登録されている世界遺産は、世界各国の歴史・文化・自然を代表する卓越した遺産であるといえます。

「紀伊山地の霊場と参詣道」の世界遺産登録

「紀伊山地の霊場と参詣道」のどのような性質が世界遺産への登録を実現させたのでしょうか。該当する登録基準を整理して示します。

世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」は

- 「ある期間、あるいは世界のある文化圏において、建築物・技術・記念碑・都市計画・景観設計の発展に重要な影響を与えたもの」

- 「現存する、あるいは既に消滅した文化的伝統や文明に関する独特な、あるいは稀な証拠を示すもの」

- 「人類の歴史の重要な段階を物語る建築様式、あるいは建築的または技術的な集合体や景観の見本」

- 「 顕著で普遍的な価値を持つ出来事・生きた伝統・思想・信仰・芸術的作品、あるいは文学的作品と直接的または明白な関連があるもの」

という4つの世界遺産登録基準に該当しています。

「紀伊山地の霊場と参詣道」において適合された具体的な基準について、以下に要約して示します。

「紀伊山地の霊場と参詣道」において適合された基準

- 紀伊山地の文化的景観を構成する記念物と遺跡は、東アジアにおける宗教文化の交流と発展を示す顕著な事例群であること。

- 霊場と参詣道を構成する神社・仏閣と参詣道沿線の遺跡群は、1000年以上にわたる日本の宗教文化の発展を示しており、今は失われた伝統と現在においてもなお継承されている伝統との複合のあり方を示すものであること。

- 紀伊山地の霊場を構成する多くの寺院建築及び神社建築は木造宗教建築の代表例であり、その歴史上・芸術上の建築価値は極めて高く、日本の多くの地域における神社や寺院の建築に深遠なる影響を与えたこと。

- 紀伊山地の霊場と参詣道周辺の地域において継続的に行われている宗教儀礼や祝祭は、信仰の山としての文化的景観を構成する有形無形の諸要素として卓越しており、東アジア地域の文化資産の中でも顕著な価値を有するものであること。

「紀伊山地の霊場と参詣道」とは

紀伊山地とは、太平洋に向かって張り出している紀伊半島の大部分を指しており、標高1000m~2000mを超える巨大な山脈が東西南北を縦断・横断し、年間3000mmを超える豊富な雨量が新鮮な大森林を形成する山岳地帯です。

この紀伊山地は、太古から大自然の中に神々が鎮まる聖域と考えられ、土着の人々の大自然への畏怖と崇拝に根ざした原始的信仰の対象となってきました。

『古事記』『日本書紀』の成立後は、神武天皇の東征地やイザナギノミコト・イザナミノミコトやスサノオノミコトのゆかりの地として崇敬を受けるようになりました。

紀伊山地に仏教や密教が浸透しその影響力が高まると、かつて「黄泉の国」になぞらえられるほど深い森林に覆われた山々は神仏習合思想・末法思想や本地垂迹の発展とともに、阿弥陀如来(あみだにょらい)・薬師如来(やくしにょらい)や千手観音菩薩(せんじゅかんのんぼさつ)の主宰する「浄土」に見立てられるとともに、山々そのものが密教的な曼荼羅の反映であるとも考えられるようになりました。

この地において神道と仏教・密教の習合的宗教である修験道が盛んになると、吉野・大峯の地を始めとする紀伊半島の大部分について、修験者が神仏に類する超自然的な能力を習得するための山岳修行が行われるようになりました。

こうした宗教的混合の結果、紀伊山地にはそれぞれに起源の異なる「熊野三山」「高野山」「吉野・大峯」の三つの山岳霊場とそこに至る熊野古道(熊野参詣道)、高野参詣道、大峯奥駈道などの参詣道・巡礼道が形成されたのです。

古代・中世にわたって「紀伊山地の霊場と参詣道」は奈良や京の都をはじめ各地から皇族・貴族から名もなき民衆まで多くの人々が訪れる聖地となり、日本独自の神仏習合的な宗教文化の発展と交流に大きな役割を果たしてきました。

このような文化的背景を有する「紀伊山地の霊場と参詣道」は、現在の都道府県の区分においては和歌山県、三重県、奈良県の三県にまたがっています。

また、「紀伊山地の霊場と参詣道」の範囲には含まれてはいませんが、国家神道の根本聖地である伊勢神宮とも熊野古道の一つ「伊勢路」を介して陸路でつながっており、一連の巡礼道を形成しています。

「紀伊山地の霊場と参詣道」においては、その「霊場」群とそれをつなぐ「参詣道」のみならずその周辺を取り巻く山脈・大森林・熊野川・大滝・温泉などの「文化的景観」も重要視されており、その有形無形の宗教的・文化的価値は世界でも類を見ないものとして認められています。

この「文化的景観」とは、自然と人間の営みが長い時間をかけて形成した風景のことであり、「自然と人間との共同作品」であるといえます。

紀伊山地の大自然の中に所在する森林や川などは、それ自体美しい景観ではあるものの、それだけでは文化的景観と呼ぶことはできません。

しかし、こうした自然物が人間の営む宗教との関連の中で位置づけられることで、文化的景観としての価値を認められるというわけです。

紀伊山地の「霊場」群とそれらをつなぐ「参詣道」は深い森林に覆われた山岳地帯に位置し、紀伊山地の大自然そのままの姿を今なお信仰の対象としており、大自然と人間の信仰とが一体となった独特の「文化的景観」を形成しているのです。

「紀伊山地の霊場と参詣道」登録資産目録

- 熊野三山…熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社、那智山青岸渡寺、那智の滝、

那智原始林、補陀落山寺 - 高野山…丹生都比売神社、金剛峯寺、慈尊院、丹生官省符神社

- 吉野・大峯…吉野山、吉野水分神社、金峯神社、金峯山寺、吉水神社、大峯山寺

- 参詣道…熊野古道(熊野参詣道)(=中辺路、大辺路、小辺路、伊勢路)、高野参詣道、

大峯奥駈道

高野参詣道

高野参詣道とは、空海が開いた真言密教の聖地高野山へと続く道です。

高野山金剛峯寺にいたる参詣道は複数ありますが、最初に空海が道を開き、人々に最も利用された参詣道が高野山町石道です。

沿道沿いには一町(約109m)と一里(約4km)ごとに金剛峯寺の壇上伽藍からの距離を刻んだ町石が建てられており、真言密教の曼荼羅を現実の空間に再現しています。

ふもとの慈尊院から高野山ゆかりの神社、丹生官省符神社を通って高野山の大門にいたるまで、参詣者は沿道沿いの町石ごとに手を合わせ、「南無大師遍照金剛」の真言を唱えながら山頂の伽藍を目指すのです。

ちなみに「南無」はサンスクリット語の「ナモ」を由来としており、「崇敬する」という意味を持っており、「遍照金剛」とは弘法大師空海の尊称です。

高野参詣道の主要四経路

・三谷坂(丹生酒殿神社)

三谷坂は、平安中期以降主に高野山での加持祈祷(かじきとう)を求める皇族や貴族により利用されました。

ふもとの丹生酒殿神社を出発し、丹生都比売神社を経て六本杉峠で町石道に連絡しています。

高野山開創のときより長らく利用されてきた高野山町石道よりも道の状態がよく、加えて山頂までの距離も近かったことから、頻繁に利用されるようになりました。

沿道沿いには空海の伝承に関わりのある石造物が数多く存在しており、参詣者は道中、祈りを捧げながら山頂を目指しました。

・京大坂道(きょうおおさかみち)と不動坂(ふどうざか)

京大坂道は、ふもとの紀ノ川沿いを通って高野山山頂を目指す安全な経路で、高野参詣道の中で最も利便性が高く、高野山町石道よりも早く山頂に到達することができます。

近世以降、高野山参詣者の主要道として利用されるようになりました。

京大坂道を3時間ほど歩いていくと、不動坂が見えてきます。

不動坂を超えると、京大坂道の終点、高野山不動坂女人堂に無事到着します。

距離約2.7kmに対し高低差が310mある険しい坂道で、比較的登りやすい京大坂道のなかでは最大の難所です。

・女人道

熊野三山とは異なり、高野山では明治5年まで女人禁制の聖地であり、女性が山内に立ち入ることが許可されていませんでした。

その理由は、高野山の修行僧が女性に対する煩悩を抱いてしまい、修行の妨げになるのを防止するためであるとか、高野山開創当時の宗教文化的背景によるものとされています。

高野山への女性の参詣需要が高まるにつれ、「高野七口」と呼ばれる高野山山頂に通じる七つの道の各入口に女人堂が設けられるようになり、その女人堂を順に参拝し祈りをささげること金剛峯寺での参詣の代わりとするようになりました。

これらの女人堂をつなぐ経路として成立したのが女人道です。

現在では女人禁制は解かれましたが、不動坂女人堂はなおいにしえの姿を伝えています。

・黒河道

黒河道は、江戸時代に交通の要衝であった橋本から高野山を目指す経路で、ふもとの紀ノ川沿いを通って女人道に合流するまでの経路を指します。

高野山の山頂にいたる最短経路ではありますが、高低差が厳しいので並行する京大坂道の利用が推奨されます。

大峯奥駈道とは

大峯奥駈道は、霊場「吉野・大峯」と「熊野三山」を南北に結ぶ2000m近くの標高を有する険しい山々の尾根をたどる約170kmの経路で、修験道の開祖、役行者が奈良時代に開いたとされています。

この大峯奥駈道を踏破すること自体が修験道の奥駈修行と呼ばれており、修験者は崖や谷を渡り歩きながら随所に設けられた修行場や拝所を巡っていきます。