青岸渡寺

この記事では、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の熊野三山の一角を構成し、西国三十三箇所観音霊場の第一番札所としても名高い青岸渡寺(せいがんとじ)の歴史・ご本尊・境内・ご利益・アクセスについて知ることができます。

概観・歴史

熊野三山の一つ、那智山(なちさん)青岸渡寺は、4世紀ごろにインドから裸形上人(らぎょうしょうにん)が熊野の海岸に漂着し那智の滝で厳しい修行を積んだ後、観音菩薩を感得し現在の本堂の地に如意輪観音(にょいりんかんのん)像をお祀りして開基したものと伝えられています。

のちに那智の滝に参籠した智証大師(ちしょうだいし)は、はじめて熊野の山々をわたり行く大峯奥駈け修行を行ない、三井寺(みいでら)修験の開祖となりました。

長い歴史の中で、熊野の豪族の内紛のなか焼き討ちを受けて焼け落ちてしまい、現在の青岸渡寺は豊臣秀吉が弟の秀長に命じて再建させたものです。

青岸渡寺はもともと裸形上人が如意輪観音像をお祀りしていたことから、那智山如意輪堂(なちさんにょいりんどう)と称されていました。

青岸渡寺の本堂は、塀を隔てて熊野那智大社のすぐ隣に立てられており、那智の滝を中心とした一大修験道場を構成していました。

神道・仏教・修験道の聖地になっていたんだね

これは、明治7年の神仏分離令(しんぶつぶんりれい)までは神仏習合の風土のもと隣接する熊野那智大社と一体で熊野那智権現としての信仰を熊野三山の参詣者たちから広く集めてきたことを理由としています。

その後、青岸渡寺は天台宗の寺となり現代に続いています。

現在でも神仏分離令による破却を免れて熊野那智大社と隣接しており、熊野三山の中で最も神仏習合の名残りを残しているといえるでしょう。

青岸渡寺は、33体の観音菩薩(慈悲の仏)像にお参りする西国三十三箇所観音霊場の第一番札所として知られています。

観音信仰とは、観音様に祈願することで現世利益に加えて来世における救済を叶えてくれるという現世と来世の二世にわたる信仰のことです。

青岸渡寺が第一番札所とされているのは、那智の海に近く観音浄土補陀落(ふだらく)信仰の中心地だったからであると考えられています。

南方の補陀落浄土にまつわる信仰のことだね

西国三十三箇所巡礼は上皇や貴族の間で巡礼が人気を博した平安時代から行われています。

青岸渡寺と熊野那智大社は、江戸時代の終わりまで那智山と総称されて人々からの信仰をうけてきました。

この神仏習合の形態は、明治新政府が神仏分離令を発して仏教と神道の厳格な分離を命じ、青岸渡寺の僧侶たちが那智山から下山させられたことで終わりを迎えたのです。

その後1874年に僧侶たちはお堂を新たな寺として使う許可を得て、天台宗の寺院として再出発しました。

1933年には山門が建てられ、この山門では仏教の守護神である仁王と神社を守る狛犬という珍しい組み合わせが特徴です。

また、三重塔は1581年に兵火により焼失しましたが、1972年に再建されました。

最近の建物なんだね

明治時代の神仏分離令によって、神仏習合の風土のもと一体となっていた神社や寺院は神道か仏教かのどちらか一方を選ばなければならないということになりました。

選ばれなかったほうの神社・寺院は多くの場合取り壊されてしまいました。

同じ熊野三山の新宮(熊野速玉大社)と本宮(熊野本宮大社)においては寺院は取り壊されてしまいましたが、那智山では分離はされたものの熊野那智大社も青岸渡寺も両方残りました。

それは、青岸渡寺が西国三十三箇所の第一番札所の寺として参詣者の強い信仰によって支えられていたことによるものでしょう。

青岸渡寺という名前は、青い海を渡るとその向こうに観音浄土があるという観念を示しています。

この海を渡って観音の霊場に赴くという発想は、青岸渡寺と同様に熊野三山を構成する那智山のふもとの補陀洛山寺によって具体化されています。

この補陀洛山寺は、那智の浜から補陀落世界つまり観音浄土を目指す船が海を目指す出発点です。

補陀落山寺からの船旅は、補陀落渡海と呼ばれています。

これは観音浄土があるという補陀落世界へ赴く上人を船に乗せ、その扉を釘付けにして出られないようにして、一か月分の食糧を乗せて鋼霧島から南にあるという観音浄土の方向に船を放す儀式です。

そしてその船は南へと向かい、無事補陀落世界へ着くことができるとされていました。

しかし、実際には補陀落山寺の住職による一種の捨身行であったと考えることができます。

ご本尊

青岸渡寺のご本尊は、如意輪観音菩薩(にょいりんかんのんぼさつ)です。

所願成就をつかさどる「如意宝珠(にょいほうじゅ)」がヒンドゥー教の信仰において姿を得た神様が、仏教に取り入れられた観音です。

複数の腕を持つその姿はその由来に起源しています。

青岸渡寺は、江戸時代までは熊野権現の如意輪観音堂(にょいりんかのんどう)として崇敬を受けていました。

由緒は古く、4世紀にインドから漂着した裸形上人(らぎょうしょうにん)が那智の滝で観音菩薩を感得し、その木像を造って安置したのが始まりです。

その後、生仏上人(せいぶつしょうにん)が3mの如意輪観音像を彫刻し、裸形上人の造った観音像を胸仏に納めて祈願所として本堂を建立しました。

本尊は普段秘仏とされていますが、御前立ち(おまえだち=身代わりとして安置される像)の如意輪観音像を参拝することができます。

この如意輪観音像は、輪王座(りんのうざ)という右膝を立て左右の足裏を合わせる独特の座り方をしており、頬に手を当てて安らいでいるようにも見える女性的な姿態をもつ優美な姿をした仏像です。

如意輪観音像の六本の手は観音菩薩の融通無碍の働きを表しており、あらゆる願いを叶えるとされる「如意宝珠」の玉を手のひらに乗せています。

もともとは天界(神様の世界)を救済する仏で、中世には天皇の延命息災を祈る対象になり、天皇の護持仏としても信仰されていました。

境内の様子

熊野那智大社と神仏習合の過程で密接な関係を持つようになった寺院であることから、両社寺が一体となって発展してきました。

現在でも熊野那智大社の隣に位置しており、熊野三山の中でかつての神仏習合の時代の姿を今に伝える唯一の寺院であるということができます。

熊野速玉大社や熊野本宮大社の寺院は破却されてしまったよ

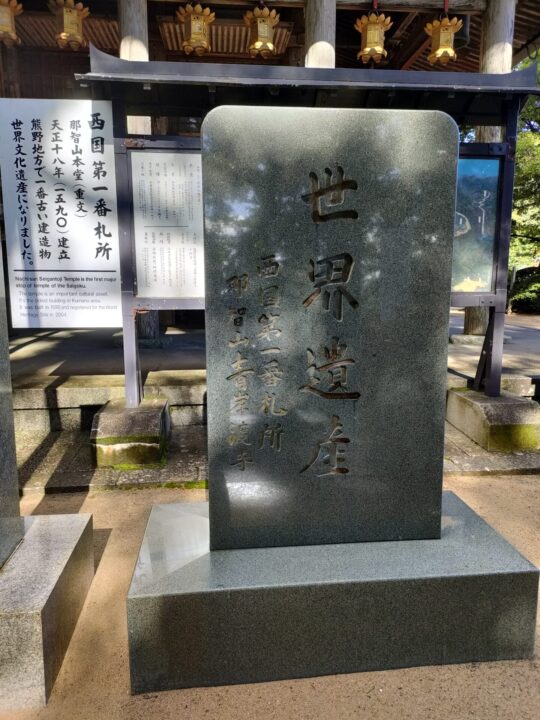

現在の建物は豊臣秀吉が1590年に再建したもので、桃山時代様式の建物として重要文化財の指定を受けている熊野地方で一番古い建造物として知られており、世界文化遺産としても高名です。

青岸渡寺にたどり着いた瞬間、お香の匂いが漂い、手水舎(てみずや)も花で美しく荘厳されており、参詣者を爽やかな気持ちにさせてくれます。

青岸渡寺の本堂の先には眺望の開けた場所があり、朱色が際立って美しい三重塔と熊野那智大社別宮飛瀧神社の御神体、那智の滝を同じ高さに見ることができます。

往時の神仏習合を代表する美しい景観で、三重塔と那智の滝の滝口の高さをそろえて写真を撮ることができる格好の撮影スポットです。

ご利益

- 如意輪観音菩薩……福徳授与・心願成就・商売繫盛・延命長寿・子宝・安産・運気上昇

アクセス

〒649-5301 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山8

駐車場

青岸渡寺と熊野那智大社の共通の駐車スペースが入口の近くに十分な量確保されています。

楼門へいたる石段を徒歩で利用する場合は、石段下の駐車場を利用するとよいでしょう。

参拝時間

午前7時~午後4時半

公式サイト https://seigantoji.or.jp/