青岸渡寺 三重塔

この記事では、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の熊野三山の一角を構成しており、西国三十三箇所観音霊場の第一番札所としても名高い青岸渡寺の三重塔の概観・建物内部の様子について知ることができます。

概観

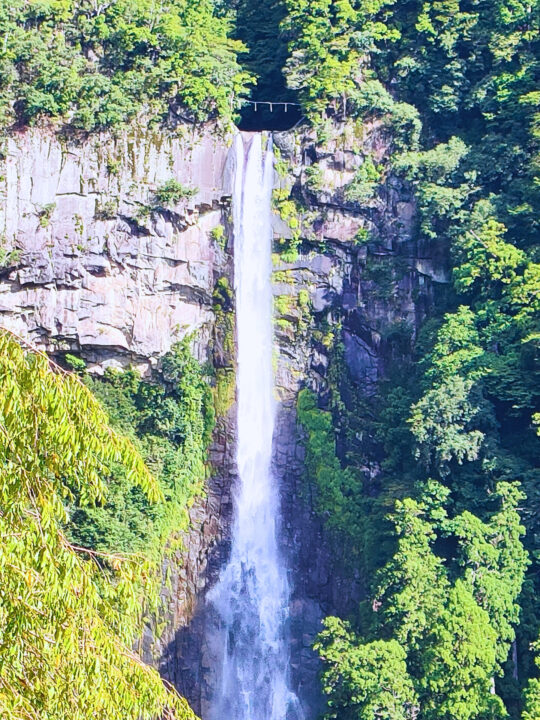

鮮やかな朱色をした青岸渡寺の三重塔は、遠景に見える山の緑と近くに見える白い那智の滝の色の対比のなかで美しく際立って建っています。

階段を上がった境内の展望広場からは、近くに那智の滝、遠くには雄大な太平洋の眺めを楽しむことができます。

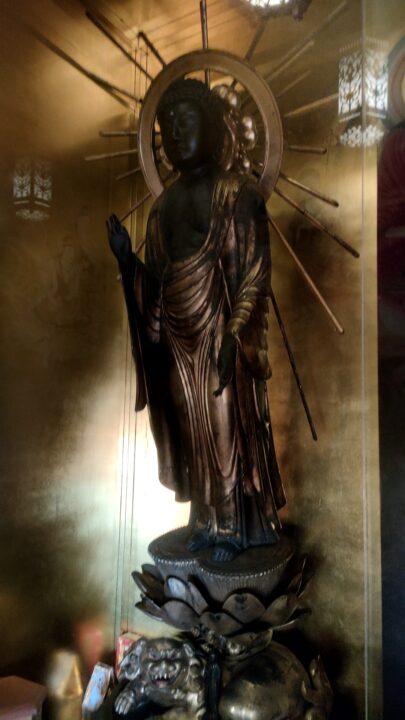

青岸渡寺三十塔には、那智の滝の飛瀧権現(ひろうごんげん)の本地仏である千手観音菩薩(せんじゅかんのんぼさつ)の像が安置されています。

また、那智山中には「那智四十八滝」と呼ばれる四十八本の滝が点在しており、二の滝の本地仏である如意輪観音菩薩(にょいりんかんのんぼさつ)、三の滝の本地仏である馬頭観音菩薩(ばずかんのんぼさつ)もあわせて祀られています。

三重塔の起源としては、那智山が霊場として全盛期を誇った平安末期に建立されたものと推定されています。

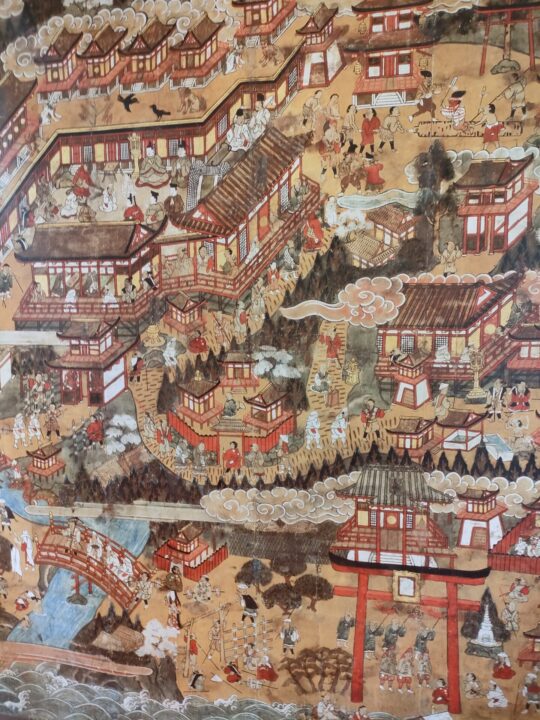

11世紀には白河法皇・鳥羽上皇・ 待賢門院など法皇・上皇とその親族による熊野御幸に際して、三重塔の参詣が数多くなされたことが「熊野参詣曼荼羅(くまのさんけいまんだら)」などの文献に記されています。

このように皇室の崇敬をうけ平安時代に全盛を誇った那智山の霊場も、1581年、熊野豪族の対立・内戦に際して焼き討ちをうけた結果、三重塔も含めて惜しくも焼け落ちてしまいました。

その後、時は流れて1972年、那智の滝の飛瀧権現の本地仏である千手観音菩薩、同じ熊野三山の一角である熊野本宮大社の本地仏である阿弥陀如来、多数の御利益を兼ね備える不動明王の御堂として再び三重塔はよみがえりました。

塔の高さは25m、三階からなり、外部は木造で那智山の風景に調和して各層美しい格天井と壁画で装飾され、塔三層からは那智の滝と那智原生林の息を飲むような美観を楽しむことができます。

新しい建物だけど那智山の自然の風景に調和しているね

建物内部の様子

彫刻と絵画

三重塔には各階にそれぞれ異なる仏像が安置されています。

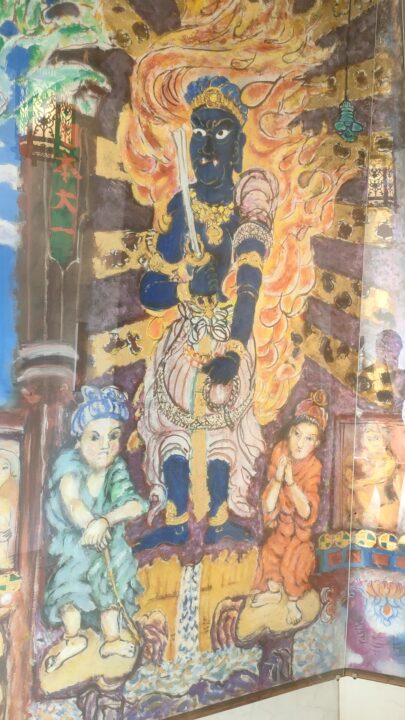

1階には、かつて那智の滝で崇拝され、那智の滝での滝行の実践にまつわる不動明王像が安置されています。

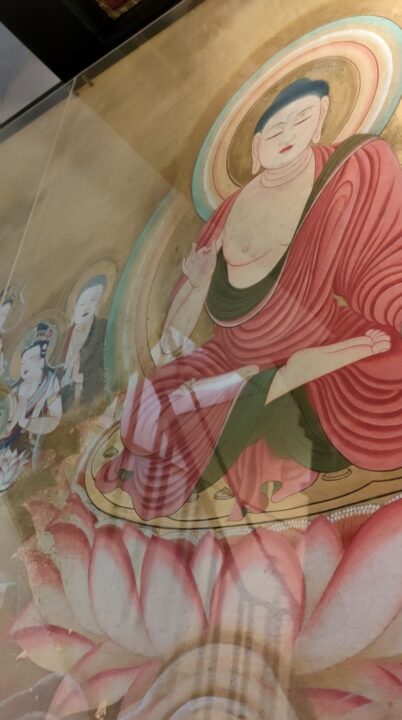

2階には、西方の極楽浄土に住まい、極楽への往生を望む衆生を残さず救いとるという阿弥陀如来の像が安置されています。

この阿弥陀如来像は、かつて尼子十勇士の一人、山中鹿之助幸盛家の持仏堂の本尊でした。

那智の滝を望み見ることができる最上階の3階には、千本の腕を持ち融通無碍の能力によって衆生の願いをかなえるといわれる千手観音菩薩の像が祀られています。

熊野地方における本地垂迹の伝統では、那智の滝を神格化した神様である「飛瀧権現」は観音菩薩が神の姿をとって現れた化身(本地仏)とされています。

三重塔内部では、現代的な仏教壁画が塔の各階の壁を美しく装飾しています。

味がある意匠だね

三重塔内装飾品のリスト

板壁画

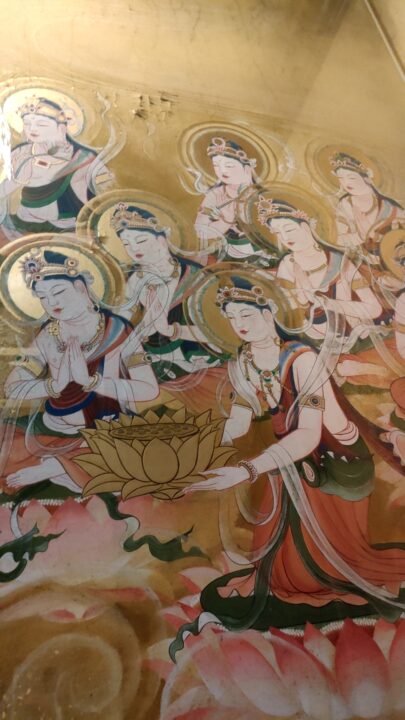

三層 金剛界曼荼羅二十八部衆

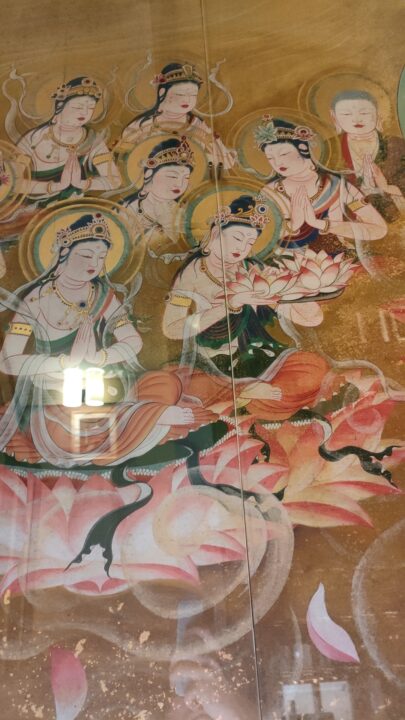

二層 聖衆来迎図

衆生の臨終に際して衆生を極楽に迎えるために、阿弥陀如来が諸菩薩にとりかこまれてこの世に迎えにくるところを描いたものです。

一層 熊野那智極楽曼荼羅

油絵

一階 神馬 花山法皇那須山参籠画

公式サイト https://seigantoji.or.jp/