熊野における神仏習合

「熊野」の概観

奈良や京の都から隔絶した熊野は、日本の中において長きにわたって別世界であると考えられてきました。

太古より熊野は死者の国・黄泉の国に擬せられ、死者の霊魂が住まう領域であるとされ、隠国(こもりく)と呼ばれてきました。

『古事記』や『日本書紀』などの神代の神話や神武天皇東征の舞台としても熊野は知られています。

飛鳥時代に日本に仏教が伝わったのち、原始的な山岳宗教に仏教・道教・儒教などが混合し、神仏習合の進展を経て修験道における修行の場としても発展していきました。

平安時代中期、社会不安が世の中に蔓延するにつれて浄土教信仰が盛んになり、来世に極楽浄土への往生を求める信仰が普及すると、熊野は阿弥陀如来の主宰する西方極楽浄土あるいは東方瑠璃浄土や観音の南方補陀洛浄土に通じる聖地であるとも考えられるようになり、皇族や貴族を始めとして多くの参詣者を集めました。

現世に希望を見いだせなくなった人々は来世に希望を託そうとしたんだね

室町時代以降は、皇族による熊野参詣が衰退する反面、民衆による熊野参詣が隆盛し「蟻の熊野詣」と呼ばれるようになりました。

このころ、熊野三山に対する信仰は阿弥陀如来(あみだにょらい)や観音菩薩(かんのんぼさつ)に対する信仰を兼ねるようになっていました。

なかでも那智山の青岸渡寺は、西国三十三箇所巡りの一番札所として多くの崇敬を集めました。

熊野は歴史的に見て、大自然に対する原始的信仰(アニミズム)、大乗仏教、記紀神話の神道、密教、修験道、陰陽道、浄土信仰、権現信仰など多様な宗教が相互に影響を与えあいながら混在し、共生しているまさに神仏習合の聖地です。

熊野の信仰の歴史

熊野の地は、木々が鬱蒼と茂った暗い森と険しい山々からなる山岳地帯で、熊野三山は山・川・森・大岩や滝などを神々が宿る場所であると見て神聖視する原始的な自然崇拝に起源をもっています。

山や海の彼方には霊界があり、そこに死者の霊が往って住まうとする山中他界観・海洋他界観に基づく霊魂崇拝の風土もありました。

こうした原始的な宗教観のもと、熊野本宮大社は熊野川や森、熊野速玉大社は巨岩や熊野川、熊野那智大社は大滝などを神の依代(よりしろ)と見たてて、信仰対象を具現化させたのです。

熊野の地は、記紀神話の神々の住まう聖域と考えられるようになったのち、外来の仏教・道教・儒教・陰陽道の影響を受けて熊野の修験道が成立するにいたったのです。

とくに熊野那智大社のある那智山で、修験道が盛んになったよ

熊野の修験道においては、 熊野の山々の奥深くにこもり厳しい修行をすることで神通力を得、生きながら成仏することができると信じられ、那智山の滝行や補陀落渡海、大峯奥駈行などの過酷な実践が行われるようになりました。

奈良時代に日本に伝わった仏教は、当初その受け入れについて豪族間の激しい対立を生んだものの、時代を経るにしたがい、国家の重要な位置を占めるようになりました。

宮中をはじめ各地で仏事や密教の修法が盛んに行われるようになり、仏教の信仰が浸透すると、仏教は日本の伝統的な神道と必ずしも敵対するものではないとみられるようになりました。

この混合宗教ともいえる野生を帯びた修験道が、中世以降の熊野における重層的な熊野三山信仰の源流となり、熊野の地の神仏習合の進展、本地垂迹思想の浸透に大きな影響を与えてきたのです。

熊野の修験者もそうした混合的信仰の傾向が強く、むしろ積極的に在来の神道と仏教・密教などの諸宗教との融合を図るようになりました。

そうした時代状況の中、平安時代中期には修験者たちの働きかけを受けて、かつて熊野の各々の地で独立した存在であった熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社がそれぞれの祭神を共通に祀る熊野三山として成立したのです。

平安時代後期までには、熊野三山のそれぞれの神社で王子神(熊野三山の神々の子)などの眷属神や地域で崇拝されてきた神々を加えて十二所権現をお祀りするようになりました。

熊野十二所権現とは、熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社のそれぞれの神社の主神(本地仏)たる三所権現に、有力な摂社の神々である五所王子、四所明神を加えた名称です。

平安時代中期から平安時代後期にかけて、熊野三山には、仏教の如来や観音が本体(本地)であり、熊野に古くから座する神々はその働きを表したもの(垂迹)であるとする本地垂迹思想が浸透していきました。

その結果、熊野三山のそれぞれの神社に本地仏があわせてお祀りされるようになったのです。

熊野三山の神社群における祭神と本地仏の対応関係

- 熊野本宮大社―家津美御子大神(けつみみこのおおかみ)=スサノオノミコト―阿弥陀如来

- 熊野速玉大社―熊野速玉大神(くまのはやたまのおおかみ)=イザナギノミコト―薬師如来

- 熊野那智大社―熊野夫須美大神(くまのふすみのおおかみ)=イザナミノミコト―千手観音菩薩

- 飛瀧神社―大己貴命(おおなむちのみこと)―飛瀧権現

- 神倉神社―高倉下命(たかくらじのみこと)―愛染明王

- 阿須賀神社―事解男命(ことさかおのみこと)―大威徳明王

熊野三山信仰は、このように神仏習合思想と本地垂迹思想を背景に展開して、熊野三山の神仏に対する信仰が顕著になっていきました。

如来や観音の功徳を取り入れることによって、いっそう熊野三山の霊験は高まったものと当時の人々に考えられたのです。

やがて、熊野三山における神仏習合思想と本地垂迹思想は、この熊野の地独自の「三山三世信仰」となって結実します。

熊野三山における「三山三世信仰」とは、熊野速玉大社の主神、熊野速玉大神(くまのはやたまのおおかみ))が薬師如来の姿で参詣者の前に現れ、過去世の救済と病気平癒による安穏をもたらし、次いで熊野那智大社の主神、熊野夫須美大神(くまのふすみのおおかみ)が千手観音菩薩の姿で参詣者の前に現れ、現世の救済と人間関係の調和をもたらし、そして熊野本宮大社の主神、家津美御子大神(けつみみこのおおかみ)が阿弥陀如来の姿で参詣者の前に現れ、来世を西方極楽浄土に導くという信仰のあり方です。

熊野三山が一連の霊場として信仰されるようになったんだね

三山三世信仰

- 過去世の救済―薬師如来―熊野速玉大社

- 現世の救済―千手観音菩薩―熊野那智大社

- 来世の救済―阿弥陀如来―熊野本宮大社

かつて死者の籠る「隠国(こもりく)」あるいは「黄泉の国」とされた熊野の地は、再生(蘇り)を約束する霊場へと姿を変えていったのです。

こうした神仏習合思想と本地垂迹思想の浸透を経て、熊野本宮大社は阿弥陀如来を本殿にお祀りして「西方極楽浄土」に擬せられるようになり、熊野本宮大社の神々は現世において参詣者の極楽浄土への往生を保証する権現として信仰されるようになったのです。

これ以後、熊野本宮大社は浄土信仰の聖地として大いに発展しました。

さらに「両所権現」として信仰された熊野三山の熊野速玉大社、熊野那智大社もそれぞれ前者は東方瑠璃光浄土の現世利益的な薬師信仰の聖地として、後者は千手観音菩薩の座する補陀落浄土の観音信仰の聖地として参詣者の崇敬をいっそう集めるようになりました。

ところで『熊野権現御垂迹縁起(くまのごんげんごすいじゃくえんぎ)』と『長寛勘文(ちょうかんかんもん)』には、熊野三山において熊野権現と称される神は中国から渡来し、九州→四国→淡路島→紀伊切部山→新宮神倉山とめぐり、最後に本宮の大斎原(おおゆのはら)に天下ったとの記述があります。

この記述によると、熊野権現の出自は外来の蕃神(ばんしん)であるといえますが、やがて熊野三山の既存の神仏習合信仰の中に吸収されていきました。

「権現(ごんげん)」とは仏教の教理において悟りを得た神々のことを指す呼称ですが、この「熊野権現」の名称が熊野三山の聖地で特別に用いられているのは、熊野三山に垂迹したとされる熊野の神々について、仏教の中に取り込まれて権現として現れるようになったという権現思想を表すものです。

これは、熊野三山の神仏習合において仏教的な信仰が従来の神々に対する信仰に優越するようになり、その主流となっていたことを示すものです。

鎌倉時代には、東国を中心とする武士階級にも熊野三山信仰が広まっていきました。

その原因としては、平安時代中期ごろから熊野三山が皇族や貴族の間で深く信仰されるようになり、その影響を武士が受けたこと、熊野三山信仰は神仏習合の傾向が強く、武家の日常的な信仰として受容しやすかったこと、熊野三山の本地仏であり阿弥陀如来・薬師如来・千手観音菩薩には死者の供養や現世の安穏、来世の往生を祈願できるため、常に戦場におかれて武運長久を求める武士が信仰するのに適していたこと、一族の結束のために熊野の神々を共に祀ったことなどが挙げられます。

室町時代に入ると、こうした武士階級の熊野三山に対する信仰が民衆にも伝播し、多くの人々が熊野三山に参詣するようになりました。

中世以降、近世にいたるまで、熊野三山では様々な宗教の混在の程度が全国の神社に比べて非常に高くなり、その神仏習合の程度は相当強くなっていたと言えます。

しかし、江戸時代以降、熊野三山は紀州藩の宗教政策によって神道化していきました。

仏教勢力の増長を嫌った紀州藩の命により、熊野三山における建造物の造営・修理の権利が神道勢力に移転され、神社境内寺を拠点として活動していた熊野比丘尼や御師の活動が抑圧され、熊野三山の仏教的な要素は衰退していったのです。

さらに、明治元年には全国的な神道国教化政策がとられ、神仏判然令(しんぶつはんぜんれい)という太政官例が布告されるにいたりました。

この神仏判然令をきっかけに、廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)と呼ばれる寺院の破壊と仏僧の追放の運動が熊野三山においても行われたのです。

神仏習合の程度の強さが熊野三山を聖地たらしめているものと考えられるほどになっていたことから、仏教的な信仰の要素を失った熊野三山への参詣者はこれ以降、全盛期よりは少なくなってしまったといわれています。

現在では、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の主要な構成要素であるということもあり、熊野三山は多くの人々の崇敬を受けています。

熊野の信仰の特徴

熊野における信仰の最大の特徴は、様々な宗教が混在し一体となっているところにあります。

日本では、明治維新を経て国家神道に基づく国民共通の価値観の醸成が目指されるようになり、神仏分離令などの方策に基づいて様々な聖地において神仏習合の傾向が意図的に取り除かれるようになりました。

神仏分離令によって神社の中の仏教的な要素は失われていったよ

明治維新以前は、日本の宗教のほぼ全体が神仏習合の様相を呈していましたが、熊野三山における神仏習合はとりわけ際立っていました。

神道と仏教の混合は言うに及ばず、原始的信仰、密教、道教、儒教、修験道、山岳信仰までも信仰の中に複雑・重層的に混合し、また信仰の対象である神仏自体も習合しており、容易に区別・分離することができないほどでした。

熊野三山には古くから大自然を神格化した土着の神々として、本宮には家津美御子大神、新宮には熊野速玉大神、那智には熊野夫須美大神がお祀りされていました。

飛鳥時代に仏教が日本に伝来し、奈良の都と山々で連なる熊野の地にも仏教が浸透するにつれ、神仏習合が進行して、熊野三山信仰は新たな局面を迎えます。

本地垂迹説に基づいて本地仏が定められ、熊野三山自体が浄土になぞらえられるようになって多くの人々の参拝を受けるようになったのでした。

「神は仏が親しみやすい姿で人々の前に仮に姿を現したもの」であるという権現信仰が広まって、熊野の神々は権現と呼ばれるようになり、本宮・新宮・那智の熊野三山はそれぞれ他の二山の神仏を共にお祀りして「熊野三所権現」を称するようになったのです。

それは信仰の上でも宗教組織的にも熊野三山のそれぞれの霊地が結ばれたことを意味しています。

熊野三山の霊地のなかでも、とりわけ人々の強い崇拝を受けたのが熊野本宮大社です。

熊野本宮大社の主神は家津美御子大神で、この神は木の神や川の神としての性質を有しています。

もっともその本質は、その名が示すとおり「ケ」の神、すなわち食物の神であるというところにあります。

熊野川と熊野の深い山々に囲まれたこの地の人々にとって、家津美御子大神は治水を祈り、作物の実りを祈る対象としてお祀りされていました。

その後、平安時代中期ごろには熊野の地に流入した本地垂迹思想によって、家津美御子大神の本地仏とされた阿弥陀如来が本宮に祀られるようになったのです。

平安時代後期、仏教の末法思想(釈迦の入滅千年後に末法の世となり、悟りを得ることが難しくなるとする考え)が広まったことも、浄土教的な熊野本宮大社の阿弥陀信仰を盛んにした理由の一つであると考えられています。

死者の霊魂がたどり着き、安らぐ西方極楽浄土を主宰する阿弥陀如来は、 現世の人々を見守る家津美御子大神とともに、熊野本宮大社の地で人々の現世と来世の安穏を保証する尊格として長きにわたり、多くの参詣者の崇拝を受けてきました。

人々は、現世の幸福を家津美御子大神に、来世の安穏を阿弥陀如来に託し、現在と未来の「現当二世」にわたる神仏の加護を祈ったのです。

熊野の信仰と御正体

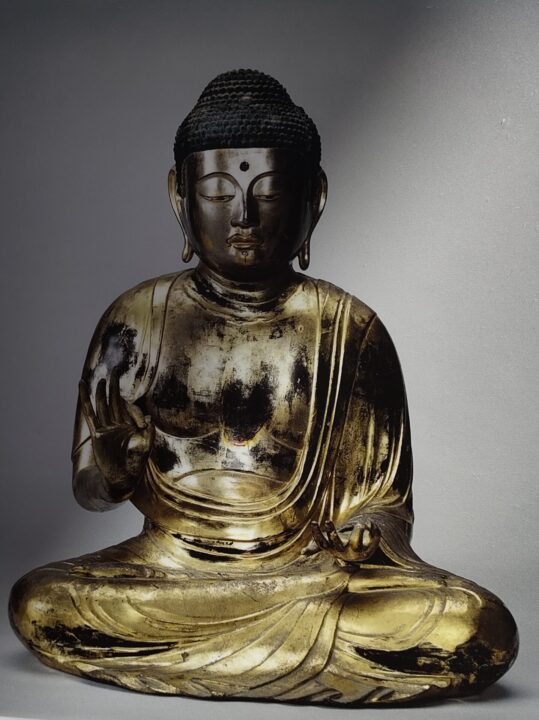

天皇・上皇をはじめとする人々が熊野三山への参詣に際して奉納したものに、御正体(みしょうたい)があります。

御正体とは神像、仏像、梵字などを鏡面に線刻または墨書し神社の境内などに奉懸(ほうけん)し、礼拝の対象とするもので、熊野の神仏習合信仰を形にしたような崇拝対象です。

本来、鏡は神々の依代として神社の御神体として本殿奥にお祀りされることがが多いのですが、神仏習合の信仰と本地垂迹説の浸透によって、鏡自体に本地仏を刻出するようになったのです。